○京都府標準複合肥料

昭和42年10月17日

京都府告示第483号

○京都府標準複合肥料苗代用(有機入り)

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(3.3m2当たり) | |

硫酸アンモニア | 20.0% | 窒素全量 | 7.0% | 1 基肥 この肥料 500g 2 追肥 一般には不要であるが肥切れの状態の時は、苗取り4~5日前硫安20gを施用する。 3 注意 (1) 種まき7日前に苗代整地を行ない、この肥料を表土とよく混合すること。 (2) 丹後地方で特に低温の年は、この肥料の施用をさけること。 (3) この肥料は、追肥には施用しないこと。 |

内アンモニア性窒素 | 6.5 | |||

塩化アンモニア | 10.0 | りん酸全量 | 7.0 | |

内可溶性りん酸 | 6.9 | |||

過りん酸石灰 | 42.8 | 内水溶性りん酸 | 5.7 | |

塩化加里 | 12.2 | 加里全量 | 7.0 | |

内水溶性加里 | 7.0 | |||

植物油かす類 | 15.0 |

| ||

適用作物 | 適用地域 | |||

水稲苗代 | 府下一円(山間高冷地を除く) | |||

○京都府標準複合肥料苗代用(腐植酸苦土入り)

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(3.3m2当たり) | |

塩化アンモニア | 21.5% | アンモニア性窒素 | 5.0% | 1 基肥 この肥料 700g 2 追肥 一般には不要であるが、肥切れの状態の時は苗取り4~5日前硫安20gを施用する。 3 注意 (1) 早期・早植・山間高冷地等で苗代障害の出る地域では、この肥料を施用すること。 (2) この肥料は、追肥には施用しないこと。 |

過りん酸石灰 | 38.0 | 可溶性りん酸 | 6.0 | |

内水溶性りん酸 | 4.0 | |||

塩化加里 | 12.5 | 水溶性加里 | 7.0 | |

腐植酸苦土肥料 | 28.0 | く溶性苦土 | 2.5 | |

適用作物 | 適用地域 | |||

水稲苗代 | 府下一円 | |||

○京都府標準粒状尿素複合肥料 稲 普通植え用

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | |

塩化アンモニア | 16.8% | 窒素全量 | 10.0% | ◎ 一般田の場合 1 基肥 この肥料 60kg(2袋) 2 追肥 幼穂形成期に、この肥料30kgと減数分裂期に硫安10kg(塩安8kg)施用する。 |

内アンモニア性窒素 | 4.0 | |||

く溶性りん酸 | 9.0 | |||

内水溶性りん酸 | 3.0 | |||

尿素 | 13.5 | 水溶性加里 | 10.0 | ◎ 砂土型水田の場合 1 基肥 この肥料 45kg(1.5袋) 2 追肥 分けつ期に、塩安8kgと幼穂形成期および減数分裂期に、それぞれ、この肥料20kg施用する。 |

く溶性苦土 | 1.0 | |||

過りん酸石灰 | 45.0 |

| ||

よう成りん肥 | 7.5 | |||

塩化加里 | 17.2 | |||

|

| ◎ 注意 1 設計収量は、一般田の場合450kg砂土型水田の場合は、420kgである。 2 堆きゆう肥1,000kgまたは、生わら500kg施用のこと。 | ||

適用作物 | 適用地域 | |||

水稲 | 府下一円 | |||

○京都府標準粒状複合肥料 稲 早期・早植え用

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | |

硫酸アンモニア | 28.0% | アンモニア性窒素 | 10.0% | 1 基肥 (1) 粘土型・壌土型水田の場合 この肥料 60kg(2袋) (2) 砂土型水田の場合 この肥料 50kg(1.7袋) 2 追肥 (1) 粘土型・壌土型水田の場合 幼穂形成期にこの肥料30kg(1袋)施用する。 (2) 砂土型水田の場合 分けつ期に、この肥料15kg(半袋)と、幼穂形成期に、この肥料30kg(1袋)施用する。 なお、減数分裂期に硫安10kg(塩安8kg)と塩加4kg施用する。 3 注意 (1) 上記施用設計は、早期・早植栽培を対象にして作成したものである。 (2) 設計収量は、450kgである。 (3) 完熟堆きゆう肥500kg施用すること。 |

塩化アンモニア | 18.1 | 可溶性りん酸 | 7.0 | |

過りん酸石灰 | 31.0 | 内水溶性りん酸 | 6.0 | |

重過りん酸石灰 | 5.5 | 水溶性加里 | 10.0 | |

塩化加里 | 17.4 |

| ||

適用作物 | 適用地域 | |||

水稲(早植栽培) | 府下一円 | |||

○京都府標準複合肥料 稲 直まき用

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | |

硫酸アンモニア | 26.5% | アンモニア性窒素 | 10.0% | ◎ 乾田直まきの場合 1 基肥(かん水時) この肥料 60kg (2袋) 2 追肥 硫安を幼穂形成期前に5kgと減数分裂期に5kg施用する。 |

塩化アンモニア | 15.0 | 可溶性りん酸 | 12.0 | |

過りん酸石灰 | 10.4 | 内水溶性りん酸 | 10.5 | |

重過りん酸石灰 | 13.9 | 水溶性加里 | 14.0 | |

塩化加里 | 24.2 |

| ||

第1種複合肥料(りん酸アンモニア系肥料) | 10.0 | ◎ たん水直まきの場合 1 基肥(は種時) この肥料 60kg(2袋) 2 追肥 硫安を分けつ期5kgと幼穂形成期に10kg施用する。 | ||

◎ 注意 設計収量は、420kgである。 | ||||

適用作物 | 適用地域 | |||

水稲(直まき栽培) | 府下一円 | |||

○京都府標準粒状尿素複合肥料 麦 第1号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | |

尿素 | 19.0% | 窒素全量 | 8.0% | ◎ ビール麦栽培の場合 1 基肥 この肥料 45kg(1.5袋) 消石灰 40~60kg 2 追肥 硫安13kg(塩安11kg)塩加2kgを幼穂形成期の前後に分施する。 |

く溶性りん酸 | 11.0 | |||

内水溶性りん酸 | 2.0 | |||

熔成りん肥 | 20.0 | 水溶性加里 | 9.0 | |

く溶性苦土 | 2.0 | |||

過りん酸石灰 | 45.3 |

| ||

◎ 小麦栽培の場合 1 基肥 この肥料 45kg(1.5袋) 消石灰 40kg 2 追肥 硫安18kg(塩安15kg)塩加4kgを幼穂形成期の前後に分施する。 | ||||

塩化加里 | 15.7 | |||

注意 (1) 設計収量は、ビール麦280kg、小麦250kgであること。 (2) 堆きゆう肥500kg施用のこと。 | ||||

適用作物 | 適用地域 | |||

麦 | 府下一円 | |||

○京都府標準粒状尿素複合肥料 桑 第1号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | |

尿素 | 6.4% | 窒素全量 | 12.0% | ◎ 11~12月 堆きゆう肥 750kg 石灰 50kg ◎ 2~3月 この肥料 140kg ◎ 6~8月 追肥として尿素 5kg 旱害防止を兼ねて堆きゆう肥または粗材有機物 750kg |

内アンモニア性窒素 | 9.2 | |||

硫酸アンモニア | 45.0 | 可溶性りん酸 | 6.0 | |

内水溶性りん酸 | 5.0 | |||

過りん酸石灰 | 38.0 | 水溶性加里 | 6.0 | |

塩化加里 | 10.6 |

|

| |

適用作物 | 適用地域 | |||

壮蚕用桑園 | 府下一円 | |||

○京都府標準尿素複合肥料 茶 第1号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | ||

硫酸アンモニア | 8.5% | 窒素全量 | 9.0% | ◎ 被覆園の場合 9~10月 この肥料 200kg 3~4月 〃 350kg | |

内アンモニア性窒素 | 1.5 | ||||

尿素 | 9.0 | りん酸全量 | 3.0 | ◎ 露天園の場合 9~10月 この肥料 180kg 3~4月 〃 180kg | |

内可溶性りん酸 | 2.0 | ||||

過りん酸石灰 | 13.0 | 内水溶性りん酸 | 1.5 | ||

塩化加里 | 4.5 | 加里全量 | 3.0 | ||

内水溶性加里 | 2.5 | ||||

注意 (1) この設計は、年間生葉収量{/被覆園 1,000~1,300kg/露天園 1,600kg/}を基準としたものである。 (2) 被覆園の場合1番茶重点としての設計である。 (3) この肥料は、基肥用としての設計である。 | |||||

植物油かす類 | 65.0 |

|

| ||

適用作物 | 適用地域 | ||||

茶(基肥) | 府下一円 | ||||

○京都府標準尿素複合肥料 茶 第2号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | ||

硫酸アンモニア | 6.0% | 窒素全量 | 12.0% | ◎ 被覆園の場合 6月 この肥料 100kg | |

内アンモニア性窒素 | 1.0 | ||||

尿素 | 20.0 | りん酸全量 | 5.0 | ◎ 露天園の場合 6月 この肥料 100kg 7月 〃 100kg | |

内可溶性りん酸 | 4.4 | ||||

過りん酸石灰 | 27.5 | 内水溶性りん酸 | 3.7 | ||

加里全量 | 5.0 | 注意 (1) この設計は、年間生葉収量{/被覆園 1,000~1,300kg/露天園 1,600kg/}を基準としたものである。 (2) 6~7月の高温多雨期には出来るだけ分施すること。 (3) この肥料は、吸湿性があるので保管上注意すること。 | |||

塩化加里 | 8.5 | 内水溶性加里 | 4.9 | ||

植物油かす類 | 38.0 |

|

| ||

適用作物 | 適用地域 | ||||

茶(追肥) | 府下一円 | ||||

○京都府標準尿素・ほう素入り複合肥料十字花科作物 第1号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法(10アール当たり) | ||

尿素 | 16.5% | 窒素全量 | 10.0% | ◎ なたねの場合 1 基肥 この肥料 60kg(2袋) 2 追肥 1月下旬に硫安12kg(塩安10kg)3月上旬に硫安12kg(塩安10kg)と塩加4kgを施用する。 | |

内アンモニア性窒素 | 2.6 | ||||

硫酸アンモニア | 7.5 | 可溶性りん酸 | 13.0 | ||

内水溶性りん酸 | 11.3 | ||||

第1種複合肥料(りん酸アンモニア系肥料) | 10.5 | 水溶性加里 | 10.0 | ||

水溶性ほう素 | 0.25 | ||||

過りん酸石灰 | 47.0 | ◎ だいこんの場合 1 基肥 この肥料 60kg(2袋) 2 追肥 生育初期にこの肥料45kg(1.5袋)また、本立後尿素15kgと塩加6kgを施用する。 | |||

塩化加里 | 17.5 |

| |||

ほう酸塩肥料 | 1.0 | ||||

◎ はくさいの場合 1 基肥 この肥料 105kg(3.5袋) 2 追肥 生育初期にこの肥料60kg(2袋)また結球前に尿素20kgと塩加15kgを施用する。 | |||||

◎ 冬取りかんらんの場合 1 基肥 この肥料 90kg(3袋) 2 追肥 生育初期にこの肥料75kg(2.5袋)また結球始めに尿素20kgと塩加10kgを施用する。 | |||||

注意 完熟堆きゆう肥1,500kg以上施用しておくこと。 | |||||

適用作物 | 適用地域 | ||||

なたね・だいこん・はくさい・冬取かんらん | 府下一円 | ||||

○近畿標準粒状尿素複合肥料 1号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法 | |||

尿素 | 15.5% | 窒素全量 | 10.0% | 施用量(10アール当たり) 1 基肥 堆きゆう肥 1,000kg この肥料 45~60kg(1.5~2袋) 2 追肥 生育状況に応じ適宜窒素、加里、肥料を施用する。 注 (1) 施用量については、地力、品種、生育状況を考慮して適宜加減すること。 (2) 他の作物に施用する場合は作物の種類によつて施用量を加減すること。 | ||

内アンモニア性窒素 | 3.0 | |||||

硫酸アンモニア | 15.5 | 可溶性りん酸 | 10.0 | |||

内水溶性りん酸 | 8.0 | |||||

過りん酸石灰 | 52.0 | 水溶性加里 | 10.0 | |||

塩化加里 | 17.0 |

|

| |||

計 | 100.0 | |||||

適用作物 | 適用地域 | 備考 | ||||

いね | 普通水田 |

| ||||

○近畿標準粒状尿素複合肥料 2号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法 | |||

尿素 | 13.5% | 窒素全量 | 8.0% | 施用量(10アール当たり) 1 基肥 堆きゆう肥 1,000kg この肥料 45~60kg(約1.5~2袋) 2 追肥 適宜に窒素肥料を分施する。 注意 (1) 施用量については、地力、品種、生育状況を考慮して適宜加減すること。 (2) 他の作物に施用する場合は作物の種類によつて施用量を加減すること。 | ||

|

| 内アンモニア性窒素 | 2.0 | |||

硫酸アンモニア | 10.5 | く溶性りん酸 | 10.0 | |||

|

| 内水溶性りん酸 | 1.0 | |||

熔成りん肥 | 24.0 | 水溶性加里 | 12.0 | |||

過りん酸石灰 | 31.5 | く溶性苦土 | 3.0 | |||

塩化加里 | 20.5 |

|

| |||

計 | 100.0 | |||||

適用作物 | 適用地域 | 備考 | ||||

いね | 普通水田(秋落水田を含む。) |

| ||||

○近畿標準粒状尿素複合肥料 3号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法 | |||

尿素 | 2.5% | 窒素全量 | 9.0% | 施用量(10アール当たり) 1 基肥 堆きゆう肥 1,000kg この肥料 60~90kg(2~3袋) 2 追肥 生育状況に応じ適宜窒素、加里肥料を施用する。 注 (1) 施用量については、地力、品種、生育状況を考慮して適宜加減すること。 (2) 他の作物に施用する場合は、作物の種類により加減すること。 | ||

内アンモニア性窒素 | 8.0 | |||||

硫酸アンモニア | 40.0 | 可溶性りん酸 | 7.0 | |||

内水溶性りん酸 | 5.0 | |||||

過りん酸石灰 | 43.5 | 水溶性加里 | 8.0 | |||

塩化加里 | 14.0 |

|

| |||

計 | 100.0 | |||||

適用作物 | 適用地域 | 備考 | ||||

いね | 普通水田 |

| ||||

○近畿標準粒状複合肥料 13号

原料の種類 | 原料の使用割合 | 保証成分量 | 施用方法 | |||

硫酸加里 | % | アンモニア性窒素 | 14.0% | 施用量(10アール当たり) 1 基肥 堆きゆう肥 1,000kg この肥料 40~60kg(2~3袋) 2 追肥 生育状況に応じ適宜窒素肥料を施用する。 または、地域によつては、加里肥料を施用する。 注 (1) 施用量については、地力、品種、生育状況を考慮して適宜加減すること。 (2) 他の作物に施用する場合は作物の種類によつて施用量を加減すること。 | ||

アンモニア |

| 可溶性りん酸 | 10.0 | |||

内水溶液りん酸 | 8.0 | |||||

硫酸 |

| 水溶性加里 | 13.0 | |||

りん酸液 |

|

|

| |||

適用作物 | 適用地域 | 備考 | ||||

いね | 普通水田 |

| ||||

○京都府標準複合肥料製造基準及び注意事項

1 使用原料の基準(基準成分量 100分中)

種類 | 窒素全量 | アンモニア性窒素 | りん酸全量 | 可溶性りん酸 | 水溶性りん酸 | く溶性りん酸 | 加里全量 | 水溶性加里 | く溶性苦土 | 水溶性苦土 | 水溶性ほう素 |

硫酸アンモニア |

| 21.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

塩化アンモニア |

| 25.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

尿素 | 46.0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

第1種複合肥料(りん酸アンモニア系肥料) |

| 12.0 |

| 53.0 | 48.0 |

|

|

|

|

|

|

過りん酸石灰 |

|

|

|

| 17.0 | 14.0 |

|

|

|

|

|

熔成りん肥 |

|

|

|

|

|

| 21.0 |

| 16.0 |

|

|

重過りん酸石灰 |

|

|

|

| 40.0 | 38.0 |

|

|

|

|

|

塩化加里 |

|

|

|

|

|

|

| 60.0 |

|

|

|

植物油かす類 | 5.3 |

| 2.0 |

|

|

| 1.0 |

|

|

|

|

ほう酸塩肥料 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 36.0 |

腐植酸苦土肥料 |

|

|

|

|

|

|

|

| 10.0 | 3.0 |

|

原料は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)による普通肥料の公定規格に適合したものに限る。

2 原料に使用する有機質肥料の制限に関する事項

京都府標準複合肥料苗代用(有機入り)並びに京都府標準尿素複合肥料茶第1号同茶第2号の植物油かす類は、なたね油かす粉末・ひまし油かす粉末又は、わたみ油かす粉末に限る。

3 配合割合の変更に関する事項

保証成分量に異動のない範囲内において多少の配合割合を変更することもさしつかえないが、有機成分を無機成分で補うような配合割合の変更は認めない。ただし、尿素に限り配合割合の変更は認めない。

4 粒状複合肥料の造粒材等に関する事項

ア 粒状複合肥料に使用する造粒材は、水又はアンモニア水とする。

イ 粒状複合肥料に固結防止材を使用する場合は、3%以内とする。

5 量目に関する事項

この複合肥料の包装は、原則として次のとおりとする。

肥料の名称 | 正味重量 | 包装 | |||

京都府標準 | 複合肥料 | 苗代用(有機入り) | 20kg | 袋 | |

〃 | 〃 | 〃(腐植酸苦土入り) | 20 | 〃 | |

〃 | 粒状尿素 | 〃 | 稲普通植え用 | 30 | 〃 |

〃 | 粒状 | 〃 | 稲早期・早植え用 | 30 | 〃 |

〃 | 〃 | 〃 | 稲直まき用 | 30 | 〃 |

〃 | 粒状尿素 | 〃 | 麦第1号 | 30 | 〃 |

〃 | 〃 | 〃 | 桑第1号 | 30 | 〃 |

〃 | 尿素 | 〃 | 茶第1号 | 30 | 〃 |

〃 | 〃 | 〃 | 茶第2号 | 30 | 〃 |

〃 | 尿素・ほう素入り | 複合肥料 | 十字花科作物第1号 | 30 | 〃 |

近畿標準 | 粒状尿素 | 複合肥料 | 1号 | 30 | 〃 |

〃 | 〃 | 〃 | 2号 | 30 | 〃 |

〃 | 〃 | 〃 | 3号 | 30 | 〃 |

〃 | 粒状 | 〃 | 13号 | 20 | 〃 |

6 生産工程に関する事項

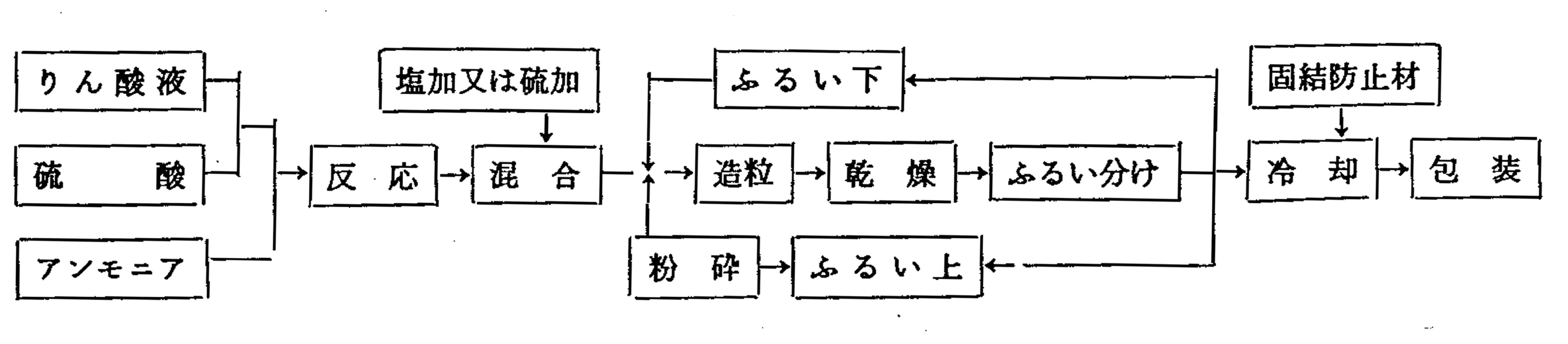

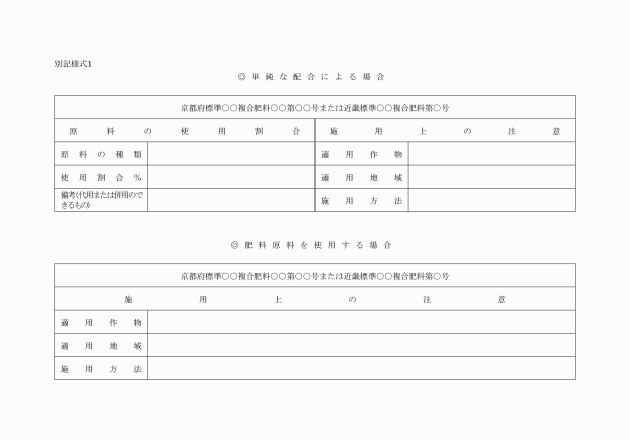

近畿標準粒状複合肥料13号の生産工程は、次のとおりとする。

ただし、りん酸液、硫酸、アンモニアをりん酸アンモニア系肥料(第1種複合肥料)、硫酸アンモニア、塩化アンモニアで代替又は併用し生産することを認める。

7 生産登録に関する事項

ア この複合肥料を業として、生産しようとするものは、肥料の品質の確保等に関する法律の規定により、登録を受けなければならない。

イ 農林水産大臣にこの複合肥料の生産登録を受けたものは、その旨を知事に報告するものとする。

ウ 登録申請に際しては、次の様式の「覚書」を添付しなければならない。

附則(昭和53年告示第626号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第637号)抄

令和2年12月1日から施行する。

(令2告示637・一部改正)