ここから本文です。

行政不服審査制度について

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるように定められたものであり、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものです。

裁判とは異なり、不服申立てをするための費用がかからず、審理手続も簡便であるといった特徴があります。

審査請求の概要

不服申立ての代表的なものとして、行政庁の処分の取消し等を求める審査請求がありますが、その概要は、次のとおりです。

審査請求ができる者

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、処分についての審査請求をすることができます。

また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、不作為についての審査請求をすることができます。

審査請求先

審査請求は、原則として、処分庁等(処分庁又は不作為庁)に上級行政庁(審査請求の対象となった処分又は不作為に係る行政事務に関し、処分庁等を指揮監督する権限を有する行政庁)がある場合にはその最上級行政庁(更なる上級行政庁がない行政庁)に対して、上級行政庁がない場合にはその処分庁等に対してすることができます。ただし、個別の法律又は条例に特別の定めがある場合には、その法律又は条例に規定されている行政庁に審査請求をすることとなります(例えば、市福祉事務所長が行った生活保護法に基づく保護停止決定処分については、同法第64条の規定により京都府知事が審査庁となります。)。

審査請求ができる期間

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。また、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

審査請求の手続

審査請求は、原則として、次に掲げる事項を記載した審査請求書を提出してしなければなりません。

◎処分についての審査請求

- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

- 審査請求に係る処分の内容

- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

- 審査請求の趣旨及び理由

- 処分庁の教示の有無及びその内容

- 審査請求の年月日

◎不作為についての審査請求

- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

- 審査請求の年月日

審査請求書は、正副2通(審査庁と処分庁が同じ場合は、1通)を審査庁宛てに提出してください。

審査請求書の様式例については、次のとおりです。

審理員による審理

審査請求書が提出された審査庁においては、審理の公正性を確保するため、処分に関する手続に関与していない等一定の要件を満たす審理員が審査請求の審理を行います。

審理は、弁明書、反論書等の書面を中心に行われますが、申立てにより、口頭で意見を述べることもできます。

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成の上、審査庁に提出します。

なお、審理員候補者の名簿の公表については、審査請求の実績が少なく作成していない場合等を除き、審査庁の事務を行う各課において、事務所への備付けにより行っているところです。

京都府行政不服審査会への諮問

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き、第三者機関である京都府行政不服審査会に諮問します。

京都府行政不服審査会は、審査庁の裁決に係る判断の妥当性を確認し、その結果を審査庁に対して答申します。

京都府行政不服審査会の詳細については、次のホームページを御覧ください。

http://www.pref.kyoto.jp/shingikai/seisaku-02/index.html

審査庁の裁決

審査庁は、京都府行政不服審査会から諮問に対する答申を受けた後に、審査請求に対する裁決を行います。裁決の種類は、次のとおりです。

- 審査請求に理由がある場合は、処分の取消し等の認容裁決

- 審査請求に理由がない場合は、棄却裁決

- 審査請求が不適法である場合は、却下裁決

裁決は、主文(審査請求に対する結論)、事案の概要、審理関係人の主張の要旨及び理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書の謄本を審査請求人に送付します。

その他

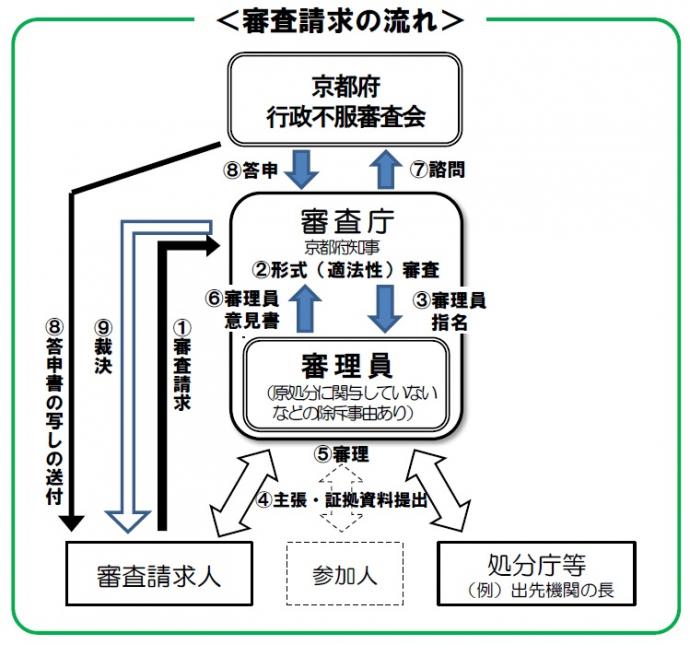

審査請求に係る一般的な手続の流れを図で示すと次のようになります。

その他の行政不服審査制度の詳細については、次の総務省ホームページを御覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/index.html(外部リンク)

お問い合わせ