トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地質 > 石灰岩礫岩

| 分類 | 岩石 |

|---|---|

| 細分 | 堆積岩 |

| 時代区分 | 古生代ペルム紀? |

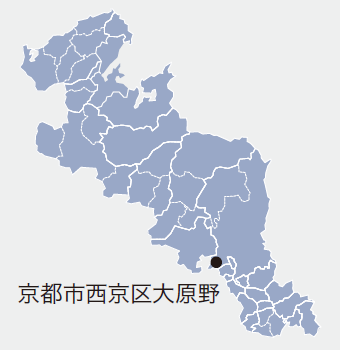

| 地域 | 京都市西京区大原野 |

| 選定理由 | かつて丹波層群の年代決定に利用されたフズリナ化石を含み、かつ礫岩として混在群集を示すなど、特異なもので保存に値する。 |

| 分布 | 石灰岩礫岩は各地に存在する。とくに大きな石灰岩体が分布する地域の周辺には、石灰岩礫が供給されるために礫岩が発達する。 丹波層群中には緑色岩に付随して石炭~ペルム系の石灰岩体が各地に見られる、たとえば京丹波町質志や京都市左京区の鞍馬山などである。質志には三畳紀の石灰角礫岩が見られる。舞鶴帯にも石灰岩礫を含む細礫岩が見られる。 |

| 特徴(特異性) | 坂口(1958)は京都西山地域の層序記載とともに、点在する石灰岩小岩体に含まれるフズリナなどの化石記載を行っている。大原野金蔵寺付近では南の沢中の石灰岩でFusulinella bocki、F. biconica、Triticites montipara、Acervoschwagerina sp.、Pseudofusulina sp.を記載し、南方道路近くの石灰岩でFusulinella itoi、Triticites sp.、Pseudoschwagerina? Sp.、Pseudofusulina sp.を記載している。このうち後者の石灰岩は道路沿いの露頭では厚さ1m程度の細粒の石灰岩礫岩である。またその化石内容も石炭紀新世からペルム紀古世に及ぶもので混在群集と思われる。石灰岩は溶解性が高いため、礫の供給地から遠くない場所で礫岩が生成するものと考えられるので、この石灰岩礫岩生成場からさほど遠くないところに石炭~ペルム系の石灰岩体が存在していたことになる。 |

| 現状 | 道路脇の小露頭であり、見学者による採集が行われて削られている。 |

| 保存に対する脅威 | 道路の改修、拡幅などによって露頭が消滅する危険がある。 |

| 必要な保存対策 | 現状のまま保存するとともに、採集を禁止する。また道路沿いでハイカーなどの目に触れる機会も多いので、フズリナの年代や礫岩としての意味などを解説する解説版などを設置することが望ましい。 |

執筆者 武蔵野實

トップページ > 地形・地質・自然現象 > 地質 > 石灰岩礫岩

.gif)