ここから本文です。

小学校での公共交通を考える取組(平成25年度)

- 京都府では、平成17年度から、府内の小学校で交通学習を行っています。

- 交通を通じて、自分たちの住んでいる地域の歴史や環境、地球温暖化問題等について気づき、考えるとともに、社会性の向上や、地域の公共交通であるバスの走る意味やまちづくりについて学ぶことを目的としています。

- 交通は、地域と人をつなぐ身近な資源のひとつであり、環境や福祉、地域学習等の単元と関係づけることができます。

交通学習とは、

「環境や福祉、地域について実感を深め、考えることを目的としたプログラムを通じて、公共交通へ

の親しみや理解が深まり、家族にも波及した実践につながる取組」と考えています。

|

プログラム |

主な対象 |

概要 |

|

| バス車両の工夫見学 |

5年生(環境) |

バス車両の見学を通じて、地域の生活を支える |

亀岡市立川東小学校 亀岡市立南つつじヶ丘小学校 長岡京市立第十小学校 福知山市立成仁小学校 福知山市立川合小学校 福知山市立美鈴小学校 |

| 物流車両の工夫見学 | 5年生(産業・環境) | 様々な物流車両を見学し、クルマが欠かせない物流業界の取組について 学び、自分の行動を考える |

亀岡市立大井小学校 |

| 鉄道の仕事 | 4年生(社会) | 鉄道を通じて地域の発展や関わりについて学ぶ | 城陽市立寺田小学校 |

| 電車、駅のバリアフリー | 4年生(福祉) |

身体の不自由な方の体験を通じて、公共施設の様々設備を学び、自分たちにできることを考える |

|

| バス体験乗車 |

2年生(生活) |

施設見学等にバスを利用し、バスを通じた地域とのつながりを実感する | 久御山町立東角小学校 久御山町立佐山小学校 |

| ピンポンバス | 低学年 | 絵本を使って、バスの役割やマナーについて学ぶ | |

| 交通すごろく | 4~5年生(環境) | ゲームを通じて交通手段選択が地域に与える影響や自分の行動を考える | 城陽市立富野小学校 |

平成25年度の交通学習出前授業

小学校において交通環境学習を普及・定着させるため、持続可能な教育プログラムの構築に取り組んでいます。

本年度は亀岡市の小学校3校、福知山市3校、城陽市2校、長岡京市1校の計9校に協力いただき、それぞれの地域環境に合わせたカリキュラムで交通や環境、地域についての授業を実施しました。

他にも、久御山町の小学校において体験乗車と組み合わせて使えるワークシートを活用いただきました。

<物流車両の工夫見学>

ヤマト運輸(クロネコヤマト)に協力いただき授業を実施しました。

物流業界において「クルマ」は必需品です。大井工業団地で生産されている商品を取り上げて、材料から製品へとモノが出来上がる流れをたどり「物流」について学びました。また、様々な種類の物流車両を比較して、クルマが無くては成り立たない物流業界での取組について学び、自転車での移動など、自分にできることを考えました。

亀岡市立大井小学校

校区内に大井工業団地があることから、地域に身近な題材として物流をに着目し、地域と物流の関わりや、物流業界の取組について学習しました。

<バス車両の工夫見学>

バス事業者の協力により授業を実施しました。

(亀岡市域=京阪京都交通、福知山市域=京都交通、長岡京市域=阪急バス)

バス車両の見学で、スロープや安全バー等、高齢者や障害者、子ども連れ等に配慮した様々な工夫点の発見を通じて地域を支えるバスの役割を学習しました。

また、乗車時のマナーや安全に関することについて、本物の運転手さんから教わることにより、事故防止の意識づけをする機会になりました。

亀岡市立川東小学校

児童の約半数がバス通学をしている小学校で、バスは身近な乗り物として周知されています。本小学校では、実施して3年目となり、この間、5年生の「環境学習」で受けていただいてます。今年度は、学校授業の年間計画に位置づけられ、3学期に学習したことをさらに掘り下げて考える学習を実施されました。計画的に実施することで、学習効果が深まっています。

亀岡市立南つつじヶ丘小学校

始発は朝5時台から最終は0時台までダイヤがあり、亀岡市内で最も路線バス環境が充実している地域にある学校です。バスを利用する人たちと、バスの利便の関係を学びながら、地域の公共交通の役割について考えました。

福知山市立成仁小学校

長田工業団地内にある小学校です。学校前にバス停はあるものの、バスに乗ったことがない児童も少なくありません。誰がどんな目的で利用するか、バスが無くなるとどうなるのか等を考えることを通じて、バスが地域の生活の移動手段としての役割を担っていることを学習しました。

福知山市立美鈴小学校、福知山市立川合小学校

複式学級(美鈴小学校全校生徒39名、川合小学校全校生徒15名)

公共交通不便地で普段利用する機会がなく、バスに対する認識も少ない地域なので、「自分たちの地域を知る」という観点から「市内を走るバスを知る」ところから学習しました。様々な種類のバスが走っていることを学び、バスを身近に感じるきっかけになりました。

長岡京市立長岡第十小学校

4年生を対象に「福祉」をテーマに実施しました。シニア体験を通じて地域のバスは様々な人が利用することを知り、バスでのマナーや思いやりについて学びました。また、バースケ(阪急バスマスコット)からバスが環境にいいことも学習しました。

<鉄道を支える仕事>

JR西日本に協力いただき実施しました。

ホームの安全ボタンや踏切デモ機を用いた講習、シニア体験による鉄道バリアフリ-の授業などを実施し、公共交通の様々な設備を学び自分達にできることを考えました。

城陽市立寺田小学校

学校のすぐ裏にはJR「城陽駅」が立地し、毎日線路を横断して通学する児童もおり、鉄道が身近な学校です。地域の発展と鉄道との関わりを学ぶとともに、鉄道に関する安全講習やシニア体験を通じて、地域の公共交通の大切さを学びました。

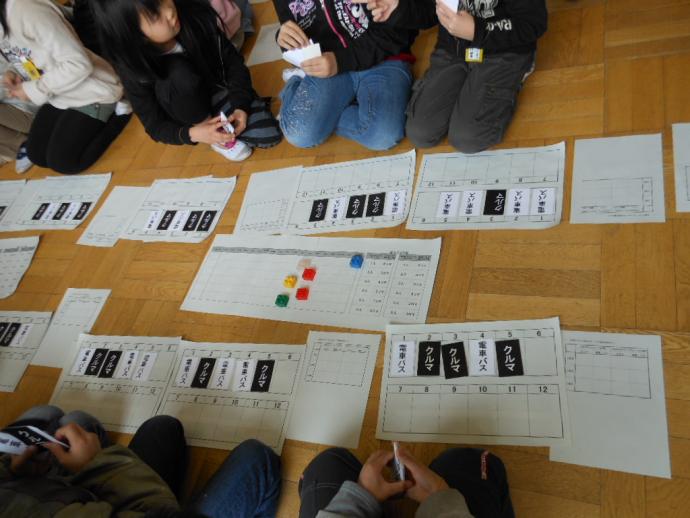

<交通すごろく>

「すごろく」を通じて、電車・バスとクルマの違いや社会問題(高齢化社会や環境問題)との関係を学び、“地域”や“人”“環境”に優しい行動の必要性、「社会的ジレンマ」について学習しました。

城陽市立富野小学校

市内には、近鉄京都線やJR奈良線、バス路線も京阪宇治バスの他に市のコミュニティバス「城陽さんさんバス」が走っており、公共交通は充実している地域と言えます。しかし一方で、車利用も多いため交通渋滞が発生している現状をふまえ、交通問題の解決策について学習しました。

< その他 >

体験乗車やワークシートを活用したバス授業も実施しています。

<児童の感想 >

・クルマよりバスを使って、乗るときは騒がずに静かにしようと思った。

・1年の頃からバスに乗ってきたけど、知らないことがたくさんあって驚いた。

・バスにはたくさんの工夫があることを知りました。

< 先生の感想 >

・福祉をテーマにした総合学習の一環として実施し、福祉施設での活動と関連づけて、前後のつながりがある取組にできて良かった。

・普段から自動車を利用する環境で育った子どもと、公共交通を利用する子どもでは、我慢強さや人の様子をみて行動する能力が違ってくると思っている。この授業が公共交通を身近に感じ、利用するきっかけになれば良いと思っている。

・身近な公共交通手段であるバスを通じて、周囲に目を向けて視野を広げていくっきかけになるとともに、自分のまちに愛着を持ち、主体的に行動できる人間を育てたいと思っています。

お問い合わせ