ここから本文です。

色を数値で表す色差計の紹介/企画連携課連携支援グループ

当センターでは、客観的に色を評価し、また、人の目では難しい色差を判定するために、色差計を使って色を数値で表す試験を行っています。

当センターでは、客観的に色を評価し、また、人の目では難しい色差を判定するために、色差計を使って色を数値で表す試験を行っています。

色差計を使って食品などを測定して色を数値で知ることができて、品質管理などに活用できることから、測定を希望する際はご相談ください。

どのように数値で表されるの?

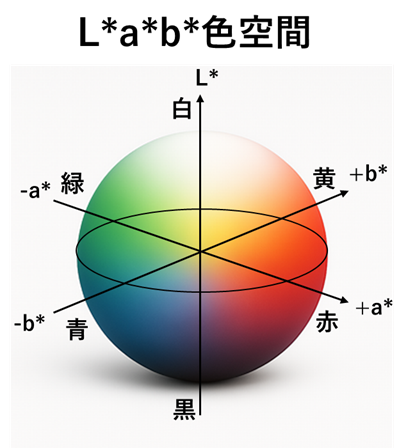

色を数値で表す様々な方法のうち、L*a*b*色空間を用いた方法については、JIS Z 8781-4で規定されています。

このJIS Z 8781-4は、L*a*b*色空間において、色の明度L*、彩度及び色相を示すa*、b*の数値によって、色を色座標として特定します。

L*の数値は明度を示し、0から100の数値で表されます。数値が、黒を表す0から大きくなるほど、色は明るくなります。

a*の数値は赤から緑の成分を示し、0から数値が大きくなるほど赤、数値が小さくなるほど緑の成分が強くなります。

b*の数値は黄から青の成分を示し、0から数値が大きくなるほど黄、数値が小さくなるほど青の成分が強くなります。

例えば、梨の表面を色差計で測定した結果は次のとおりであり、a*の数値について、梨(1)の数値は梨(2)の数値よりも小さいため、梨(1)は梨(2)よりも緑の成分が強いことが分かりました。

- 測定結果

梨(1):L*=58.21、a*=-4.51、b*=30.54/梨(2):L*=59.03、a*=-0.54、b*=30.97

事例紹介

糠に浅漬けした鯖のへしこ

鯖の身は、糠に漬ける時間の経過とともに濃い赤色に変化します。そこで色差計を用いて鯖の身の色を数値化することによって、糠に浅漬けした鯖のへしこ製品の品質管理が行われました。

- へしことは

へしことは、魚を塩漬けし、数か月から1年の間糠漬けにした食品です。

丹後地域では主に鯖が使用され、郷土食品の一つとして知られています。

製造者がへしこを製造する過程で工夫して調理することによって、色々な特徴あるへしこが出来上がります。

海藻ジョロモク

海藻は生育状態によって変色することから、色差計を用いて海藻の色を数値化することによって、生育状態の把握が行われました。

- ジョロモクとは

京都府内では、宮津市、伊根町や京丹後市など沿岸の比較的浅い水深2から4メートルぐらいで生育している海藻です。

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課 織物・機械金属振興センター

京丹後市峰山町荒山225

電話番号:0772-62-7400

ファックス:0772-62-5240