ここから本文です。

京都府リハビリテーション支援センター 研修会・交流会情報

現在ご案内している研修会・交流会です

令和7年度京都府高次脳機能障害に対する精神障害者保健福祉手帳の診断書作成セミナー

令和7年度摂食嚥下等障害対応支援事業(研修会)

令和7年度京都府リハビリテーション専門職受入研修

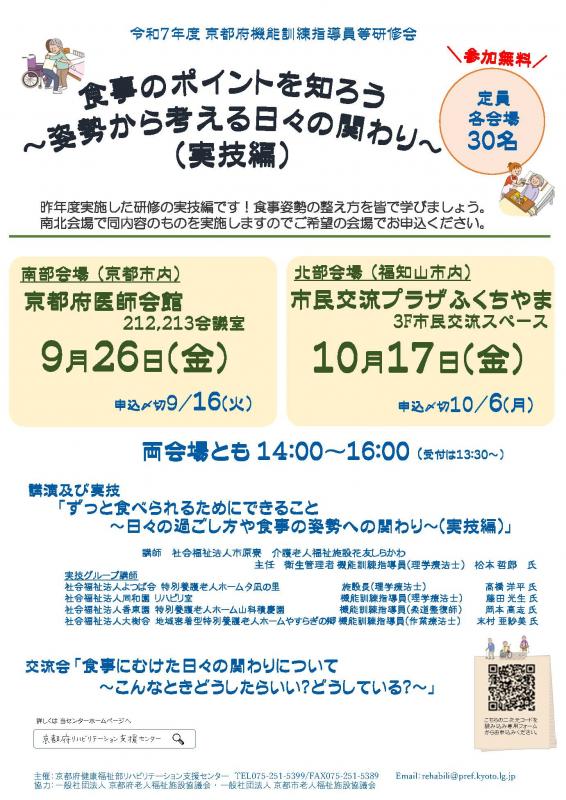

令和7年度京都府機能訓練指導員等研修会

令和7年度京都府高次脳機能障害支援養成研修(基礎及び実践)

令和7年度京都府高次脳機能障害に対する精神障害者保健福祉手帳の診断書作成セミナー

精神科医でなくても、高次脳機能障害を診療する医師は精神障害者保健福祉手帳の診断書を作成で きます。この度、医師・医療従事者等を対象とした精神障害者保健福祉手帳の診断書作成セミナーを開催します。

詳細はチラシ(PDF:775KB)をご確認ください。

申込は申込フォーム(外部リンク)または下記二次元コードより行ってください。

申込期限:令和8年1月16日(金曜日)午後5時

令和7年度摂食嚥下等障害対応支援事業(研修会)の受講申込を開始しました

1)日時:令和7年12月11日(木曜日)

1.ライブ配信:13時30分~15時15分

2.アーカイブ配信:17時30分~19時15分

※1.・2.のどちらかでお申し込みください

2)開催方法:オンライン開催

3)対象者:在宅系サービスに従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職等

4)内容:

(1) 講演「“食べる”に必要な口腔機能の重要性と口腔機能低下への対応」

講師 一般社団法人京都府歯科医師会地域保健部 (歯科医師)/大河歯科医院 院長

大河貴久 先生

(2) 報告 「在宅での摂食嚥下リハビリテーションの実際と歯科連携の工夫〜言語聴覚士の実践報告」

講師 結ノ歩訪問看護ステーション主任(言語聴覚士)

戸倉晶子 先生

(3) 質疑応答

ライブ配信:事前質問含めた質疑応答

アーカイブ配信ではライブ配信での質疑のみ視聴

5)申込み:

以下の申込フォームまたはE-mailからお申込ください

https://apply.e-tumo.jp/pref-kyoto-u/offer/offerList_detail?tempSeq=517

申込み用二次元コード

申込締切:令和7年12月5日(金曜日)

詳細は以下の開催要領及びちらしをご確認ください。

開催要領(PDF:104KB)

ちらし(PDF:1,350KB)

令和7年度京都府リハビリテーション専門職受入研修

それぞれダウンロードしてご確認ください

*受講案内(PDF:55KB)

*受入施設情報一覧(PDF:1,271KB)

*申込用紙一式(PDF:29KB)

1目的

この事業は、病院、診療所、介護老人保健施設等(以下「病院等」という。)に勤務する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士がその勤務する病院等以外の施設において研修を受講し、リハビリテーションに関し高度に専門的な知識及び技能を習得することにより、より良いリハビリテーションを行うことができるようにすることを目的とする。

2受講資格

次の(1)~(5)の全てを満たすこと

(1)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の免許を受けていること。

(2)現に府内の病院等で勤務していること。

(3)当該研修を受講することについて前号の病院等の長が推薦した者であること。

(4)現に勤務している病院等の開設者と受講しようとする研修に係る受入施設の開設者が同一でないこと。

(5)計画書で定める受入条件を満たしていること。

3申込方法

(1)受講を希望される方は、次の書類に必要事項を記入の上、京都府リハビリテーション支援センターに郵送により提出してください。

【提出が必要な書類】

1.「令和7年度リハビリテーション専門職受入研修受講申込用紙」(ワード:120KB)

2.「令和7年度リハビリテーション専門職受入研修研修前調査票」(ワード:55KB)

【申込期限】

令和7年10月30日(木曜日)消印有効

【送付先】

〒602-8566

京都市上京区河原町通り広小路上ル梶井町465京都府立医科大学内

京都府健康福祉部リハビリテーション支援センター 担当乃美・田中

(2)必要書類を提出いただいた後、京都府と研修希望施設とで選考のうえ、その結果を申請者及び推薦者あてに通知する。

令和7年度京都府機能訓練指導員等研修会の受講申込を開始しました

日時

1.南部開催:令和7年 9月26日(金曜日)14時00分~16時00分(受付13時30分~)

2.北部開催:令和7年10月17日(金曜日)14時00分~16時00分(受付13時30分~)

会場

1.南部開催:京都府医師会館 2階 212,213会議室

(京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町6)

2.北部開催:市民交流プラザふくちやま 3階 市民交流スペース

(京都府福知山市駅前町400番地)

詳細は以下の実施要領及びちらしをご確認ください。

実施要領(PDF:290KB)

申込み

以下の申込フォームまたはE-mailからお申込ください

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1750396282117

申込み用二次元コード

申込み締切

1.南部開催:令和7年9月16日(火曜日)

2.北部開催:令和7年10月6日(月曜日)

3.その他、1.2.とも、締切後に受講決定通知を送信いたします

令和7年度京都府高次脳機能障害支援養成研修(基礎及び実践)

京都府内(京都市を含む)の障害福祉サービス等事業所に従事されている方を対象とした高次脳機能障害支援養成研修を開催します。

詳細は開催要綱(PDF:312KB)をご確認ください。

申込は受講申込フォーム(外部リンク)または下記二次元コードより行ってください。

申込期限:令和7年5月8日(木曜日)午後5時

事業所を通じてお申し込みください。

※申込多数の場合は、各事業所の優先順位1位の方を先着順で受講決定します。なお、定員に達するまでは、優先順位に基づき追加で受講決定します。

お問い合わせ

健康福祉部リハビリテーション支援センター

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 京都府立医科大学内

電話番号:075-251-5399

ファックス:075-251-5389

(PDF:682KB)

(PDF:682KB)