ここから本文です。

トップページ > 安全な暮らし > 防犯対策(防犯ニュース、防犯メール登録) > 「こども110番のいえ」にご協力いただける方を募集中! > 「こども110番のいえ」マニュアル

更新日:2025年9月1日

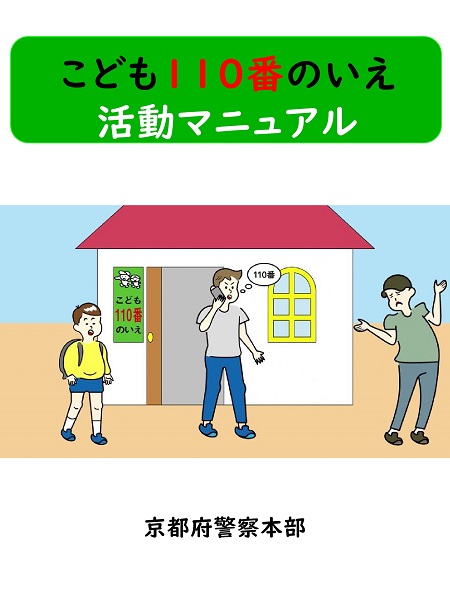

「こども110番のいえ」マニュアル

「こども110番のいえ」とは

子どもたちが、登下校時や児童公園、広場等で不審者に襲われたり、声かけ・ちかん・つきまとい行為の被害を受けたときに、安心して避難できる、いわゆる駆け込み寺的な場所として、普段から在宅しておられる皆さんに、子どもたちを安全に保護し、110番通報をする等のご協力をいただいている民家・商店・事業所等のことです。

近年、全国的に子どもを対象とした痛ましい事件が発生し、大きな社会問題になっています。

「地域で子どもたちを守ろう」という機運の中、京都府においては、皆さんを始め関係機関・団体等のご理解とご協力をいただき、平成9年に、「こども110番のいえ」の制度がスタートしました。

このマニュアルは、皆さんが子どもたちの安全を図る活動に活用していただくため作成したものです。

保護

子どもたちが、登下校時や児童公園、広場などで不審者に襲われたり、声かけ・ちかん・つきまとい行為の被害等を受け、避難してきたときに保護してください。

- 避難してきた子どもたちを警察官等が到着するまで一時的に保護する。

- 110番通報をしたり、子どもたちに電話を貸してあげる。

通報

詳しい事情は聞かず、「何があったの?」とだけ聞いて、110番通報してください。

大人からの繰り返しの質問は、子どもにとって精神的に大きな負担となります。

また、子どもは大人と比べて、誘導・暗示を受けやすく、迎合しやすいと言われており、繰り返しの質問によって子どもの元々の記憶が変わってしまうおそれがあります。

子どもたちが避難してきた場合の心得

安全な場所に誘導すること

不審者(犯人)に追いかけられている可能性もあるので、子どもたちを外から見えない場所に誘導し、入り口を占めてください。

自分が落ち着くこと

子どもたちが避難してきた場合に、話を聞く皆さんがあわてたり、興奮したりすると、子どもたちは更に興奮し、話ができなくなります。まず、皆さんが落ち着いて、何があったのか聞いてください。

子どもを落ち着かせること

子どもたちは、危険な思いから怖くなり避難してきて、興奮しています。まずはじめに、「もう大丈夫。安心して」等と、優しく声をかけて落ち着かせてください。

警察官が到着するまでしていただくこと

- 子どもの保護

- 家庭・学校への連絡

- 状況によっては救急車の手配等

子どもを安心させて保護してください。

活動をしていただくうえでの留意事項

- 子どもを保護した場合は、事案の内容や子どもの住所、名前、学校などについて、安易に他人に話さないように注意してください。

- 携帯電話をお持ちの方は、ぜひ防犯・犯罪情報メールに登録していただき、地域での不審者情報に関心を持ち、子どもたちが助けを求めてきた場合に備えてください。

- ご協力いただく中で、活動を始めた当初と事情が変わり、自宅を不在にすることが多くなった、転居することになった等の理由により、子どもが避難してきても対応できないようになった場合は、最寄りの警察署にその旨を申し出てプレートを返納してください。

「こども110番のいえ活動マニュアル」のダウンロード

本書は「こども110番のいえ」にご協力をいただいている防犯ボランティアの皆さんの参考となるよう、基本的な活動要領をまとめたものです。

画面をクリックするとダウンロードできます。

(PDF:1,048KB)

(PDF:1,048KB)

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課子供安全対策係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3

電話番号:075-451-9111