ここから本文です。

京都府糖尿病重症化予防対策

糖尿病重症化予防対策の目的

京都府においては、高齢化が進む中、生活習慣と社会環境の変化に伴う糖尿病患者数の増加が課題となっています。糖尿病は放置すると網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こし、患者さんのQOLを著しく低下させるのみならず、患者さんや医療保険者に経済的にも大きな負担を強いることとなります。

このような中、京都府においては、保健医療団体と京都府、市町村、医療保険者が一体となり、どの地域でも適切な保健指導が安定的に受けられるよう糖尿病の重症化予防体制の強化を図っていくこととします。

京都府における人工透析患者数

京都府における人工透析患者数(各年末時点)

| 人工透析患者数(A) | うち糖尿病性腎症が原因で人工透析になった患者数(B) | 人工透析患者のうち糖尿病性腎症患者の割合(B/A) | |

|---|---|---|---|

| 平成23年 | 6,016人 | 2,288人 | 38.0% |

| 平成24年 | 6,072人 | 2,363人 | 38.9% |

| 平成25年 | 6,210人 | 2,421人 | 39.0% |

| 平成26年 | 6,252人 | 2,461人 | 39.4% |

| 平成27年 | 6,340人 | 2,520人 | 39.7% |

| 平成28年 | 6,392人 | 2,600人 | 40.7% |

| 平成29年 | 6,279人 | 2,534人 | 40.4% |

| 平成30年 | 6,413人 | 2,602人 | 40.6% |

| 令和元年 | 6,505人 | 2,631人 | 40.4% |

| 令和2年 | 6,370人 | 2,627人 | 41.2% |

| 令和3年 | 6,219人 | 2,535人 | 40.8% |

| 令和4年 | 6,173人 | 2,514人 | 40.7% |

| 令和5年 | 6,414人 | 2,646人 | 41.3% |

京都府における新規人工透析導入患者数

| 人工透析患者数(A) | うち糖尿病性腎症が原因で人工透析になった患者数(B) | 人工透析患者のうち糖尿病性腎症患者の割合(B/A) | |

|---|---|---|---|

|

平成22年 |

690人 | 280人 | 40.6% |

| 平成23年 | 717人 | 321人 | 44.8% |

| 平成24年 | 632人 | 290人 | 45.9% |

| 平成25年 | 631人 | 273人 | 43.3% |

| 平成26年 | 681人 | 300人 | 44.1% |

| 平成27年 | 676人 | 321人 | 47.5% |

| 平成28年 | 617人 | 275人 | 44.6% |

| 平成29年 | 672人 | 282人 | 42.0% |

| 平成30年 | 683人 | 304人 | 44.5% |

| 令和元年 | 695人 | 300人 | 43.2% |

| 令和2年 | 629人 | 292人 | 46.4% |

| 令和3年 | 631人 | 269人 | 42.6% |

| 令和4年 | 691人 | 317人 | 45.9% |

| 令和5年 | 656人 | 274人 | 41.8% |

出典:一般社団法人日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現況(2023年12月31日現在CD-ROM版)」

京都府糖尿病重症化予防対策事業

(平成29年度から事業開始し、順次事業内容を拡大)

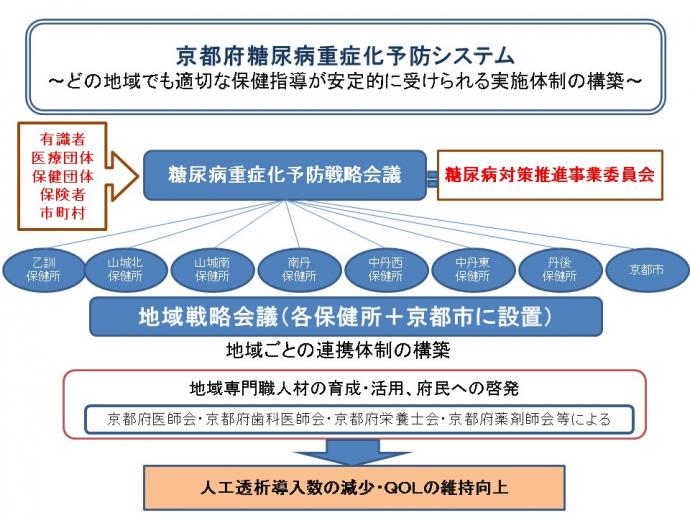

1.どの地域でも適切な保健指導が安定的に受けられる実施体制の構築

(1)糖尿病重症化予防戦略会議・地域戦略会議による重症化予防体制の推進

(2)市町村など医療保険者による、糖尿病重症化予防のための受診勧奨・保健指導の実施

2.地域人材資源の育成と活用

(1)京都府医師会・京都府歯科医師会・京都府栄養士会・京都府薬剤師会との連携による従事者育成等

京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムの作成

平成29年10月に、糖尿病性腎症の重症化予防を推進するための実施事項等を定めた京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムを作成しました。プログラムでは新しい知見を取り入れ、適宜改訂を加えることとしました。

平成30年5月に第2版、令和元年8月に第3版に改定し、この度、令和5年3月に第4版に改定を行いました。

<主な改定内容>

- ハイリスク者対策におけるアウトカム(結果)評価基準を追加

- 「京都府版eGFRプロットシート」の活用に係る文言を追加

- 後期高齢者の抽出基準・留意点についての記載を追加

- ハイリスク者対策に係る保健指導の実施結果を保険者からかかりつけ医あてに報告する様式を追加

- ハイリスク者に対する保健指導において、指導中及び指導後にかかりつけ医と実施状況を共有するために確認する検査項目等について明記

- 京都府が作成した保健指導教材をプログラム別冊として追加

内容

1.趣旨

- 糖尿病は放置すると網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こし、患者さんのQOLを著しく低下させるのみならず、患者さんや医療保険者に経済的にも大きな負担を強いることとなる。

- 保健医療団体と京都府、市町村、医療保険者が一体となって、どの地域でも適切な保健指導が安定的に受けられるよう、糖尿病の重症化を予防する体制の構築をめざす。

- 本プログラムは京都府医師会・京都府糖尿病対策推進事業委員会・京都府の3者で策定

2.基本的考え方

- 糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者・受診中断者を医療に結びつけるとともに、糖尿病で通院する患者のうち重症化するリスクの高い方に対し、医療保険者が医療機関と連携して保健指導を行い、人工透析への移行を防止する。

3.対象者選定

- 健診データ・レセプトデータ等を活用して抽出

(注※)取組内容は地域の実情に応じて決定する。

(1)医療機関未受診者:健診異常値にもかかわらず未受診

(2)糖尿病治療中断者:糖尿病治療中だったが中断している

(3)ハイリスク者:医療機関受診中であるが、糖尿病性腎症発症の可能性が高い

4.介入方法

(1)受診勧奨:通知、電話、個別面談等

(2)保健指導:本人及びかかりつけ医の了解のあった方について、保健指導のスキルをもった専門職種が実施

電話による指導、個別相談、訪問指導、集団指導等

5.かかりつけ医や専門医との連携

- 京都府医師会や糖尿病対策推進事業委員会・地区医師会・保健所等地域の関係者と十分協議の上、各地域での推進体制を構築する

- 地区医師会は各地域での推進体制について自治体と協力する

- 必要に応じてかかりつけ医と専門医が連携する

6.評価

- ストラクチャー(構造)、プロセス(過程)、アウトプット(事業実施量)、アウトカム(結果)の各段階を意識した評価を、毎年・中長期的に行い、PDCAサイクルを回す

【参考:過去プログラム】

関係資料・ツール

京都府内保険者が実施する糖尿病重症化予防に係る保健指導等を支援するために京都府が作成した腎機能可視化支援ツールです。

京都府版eGFRプロットシート 介入前後分割版(エクセル:214KB)

介入開始日を入力することで各種指標やグラフを介入前後で分割して表示する機能を追加したバージョンです。

京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラム別冊-1(PDF:7,562KB)

京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラム別冊-2(PDF:9,932KB)

京都府版糖尿病性腎症重症化予防に活用できる、京都府が作成した保健指導用教材です。

京都府糖尿病重症化予防対策事業普及啓発リーフレット(PDF:4,076KB)

京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムを説明し、かかりつけ医から各専門医への紹介基準をまとめました。

糖尿病性腎症重症化予防対策事業保健指導者のための栄養食事指導の手引き 第3版

- 糖尿病重症化予防における栄養食事指導の標準化を目指し、京都府栄養士会において作成された手引きを発行しました。 第3版(令和7年9月)は各種ガイドライン変更に伴い改定しました。

保健指導者のための栄養食事指導の手引き(本編)(PDF:3,411KB)

保健指導者のための栄養食事指導の手引き(資料編)(PDF:8,397KB)

- 保健指導の利便性向上のため、上記手引きをポケットハンドブックとしてまとめました。

保健指導者のための栄養食事指導ポケットハンドブック(PDF:9,538KB)

腎疾患対策

慢性腎臓病(CKD)対策の目的

我が国における腎疾患患者は年々増加傾向にあり、「腎機能異常の重症化を防止し、慢性腎不全による透析導入への進行を阻止すること」、及び「慢性腎臓病(CKD)に伴う循環器系疾患(脳血管疾患、心筋梗塞等)の発症を抑制すること」を目標として腎疾患対策が進められています。

腎臓は「沈黙の臓器」と言われ、自覚症状が乏しく、症状を自覚した時には、腎疾患が既に進行しているというケースも少なくありません。しかし、早期から適切な治療を行えば重症化予防が可能であるため、早期診断、早期治療が重要です。

腎臓は、血管が豊富な臓器であり、腎臓の血管障害を引き起こす糖尿病、高血圧、脂質異常症等の生活習慣病や加齢等が、腎疾患の主な発症リスクとなります。

京都府では、糖尿病性腎症の重症化予防と併せてCKD対策を推進します。CKD対策においても腎機能(eGFR)の長期推移を把握することが有効とされていますので、腎機能可視化支援ツール「京都府版eGFRプロットシート」も御活用ください。

- 厚生労働省の腎疾患対策(外部リンク)

- 一般社団法人日本腎臓病学会(外部リンク)

- 腎臓病専門医名簿(外部リンク)(腎臓専門医を氏名や都道府県、勤務地で検索できます。)

お問い合わせ