ここから本文です。

平成31年度システム設計科 トピック

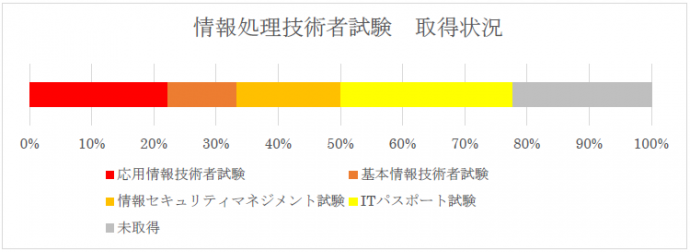

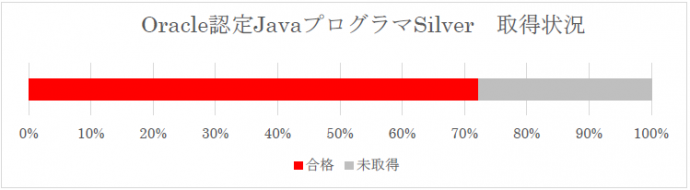

3月(2) 1年生資格取得状況

企業訪問等の本格的な就職活動が、1年次の末(3月)から始まりました。3月から6月までが就職活動の最盛期となるため、訓練生は会社説明会等に積極的に参加しています。1年生は、この3月からの就職活動に間に合うように、各種資格試験に挑戦してきました。

情報処理推進機構(IPA)が主催する情報処理技術者試験では、約78%の訓練生が目標資格を取得しました。また、Oracle社が主催するJavaプログラマSilver試験では、約72%の訓練生が目標資格を取得しました。2年間の訓練修了までには、全員が目標資格を取得し、内定を勝ち取れるよう頑張ってもらいたいと思います。

注※令和2年2月28日現在

3月(1) 校内ロボコン大会を開催しました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、3月8日(日曜)のテクノフェスティバル(学校祭)は中止になりました。そのため、システム設計科の訓練生だけで実施する無観客の校内ロボコン大会となりました。校内ロボコン大会は、ETロボコンの競技ルールをベースとして、1年生4チームと2年生(ETロボコン2019全国上位チーム)が対戦しました。当初の予想では2年生の圧勝でしたが、機器トラブル等の影響でまさかのコースアウトとなり、着実に得点を獲得した1年生の次期ETロボコンチームが優勝となりました。2年生から1年生へノウハウの引継ぎが順調に行われた結果だと思います。次年度のETロボコンでも良い結果を出してくれることを期待しています。

また、テクノフェスティバルに来場する子供向けに製作していた「体感型ゲーム」も展示し、訓練生同士でゲームの出来栄えについて評価しました。この体感型ゲームは、2年生に進級した4月から企画を考え、1年間かけて設計・開発を進めてきました。残念ながら新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となり、来場者の方々に体験していただくことはできませんでしたが、とても良い作品が出来上がったと思います。これらの経験が就職してから役に立つことを期待しています。

2月 修了製作実習最終発表会を行いました

2年生は昨年の4月から修了製作実習に取り組んでおり、2月19日(水曜)に最終発表会を行いました。修了製作実習では「チームメンバ以外の第三者(顧客)に使ってもらうシステムを作ること」を目的として、システムの企画から設計・プログラミング・テストまで一貫したシステム開発の流れを学びます。

今年度は、ETロボコンチャンピオンシップ大会に出場したKAMOGAWAチームを含め3つのチームに分かれて実習を行いました。最終発表では、KAMOGAWAチームはETロボコン大会の難所である「ブロックビンゴ」攻略方法や設計書(モデル)について、2チームはそれぞれ人間の手の動きや動作を検知するモーションセンサー機器を利用した体感型ゲーム製作の発表を行いました。

なお、3月8日(日曜)に当校で開催されるテクノフェスティバルでは、KAMOGAWAチームのETロボコン大会参加を通して得た訓練成果の発表と体感型ゲームで遊んでもらうことができます。皆様のお越しをお待ちしております!

(新型コロナウイルス感染拡大の影響でテクノフェスティバルは「中止」になりました)

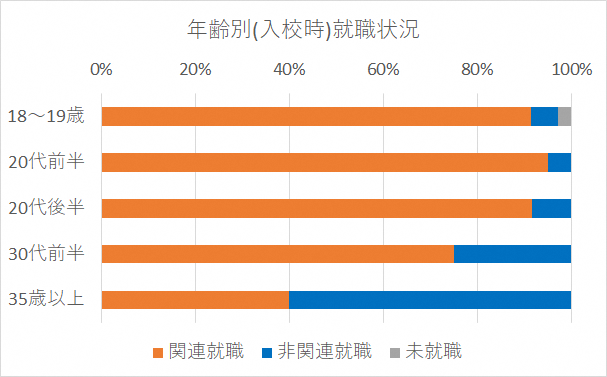

1月 1年生の就活準備が大詰め

企業訪問等の本格的な就職活動が、1年次の末(3月)から始まります。昨年度は、2年次の6月末時点で約80%の訓練生が内定を獲得していました。そのため、3月から6月までが就職活動の最盛期となります。3月からの就職活動を円滑に進めるため、就職活動準備(履歴書作成、筆記試験対策、面接対策、企業研究等)が大詰めとなっています。

また、職歴のある訓練生については、職務経歴書の作成も必要になります。下図に、過去5年間の年齢別(入校時)就職状況をまとめています。年齢が高くなるにつれて、IT業界での関連就職が低くなっています。前職でのキャリアと専門校で学んだことを、どのようにアピールしていくかがポイントとなります。

関連就職は20代前半の訓練生が約95%、18~19歳の訓練生が約90%といった、20代までの若年層による内定が多い結果となっており、非関連就職は35歳以上の訓練生が約60%、30代前半の訓練生が約25%といった結果となっています。

また、過去5年間で未就職は1名となっており、現時点での就職状況は全体的に良好です。

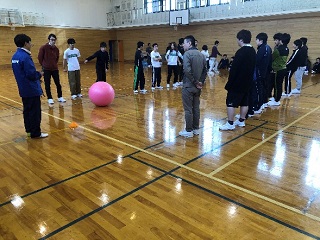

12月 校内球技大会(校長杯)でシステム設計科2年生が優勝、1年生が準優勝しました

12月6日(金曜)に校長杯が行われました。校長杯は、各科・学年別でチームを組み球技で順位を争う大会で、今年で4回目の大会になります。本年度はバランスボールを使用した「大玉ドッジボール大会」を行いました。競技では、システム設計科の1年生チームと2年生チームが共にトーナメントを勝ち進み決勝戦で対戦することになりました。

決勝戦は2戦先取のルールで行い、1年生チーム、2年生チームとも1勝1負となる白熱したゲームでしたが、勝敗を決する3戦目で2年生チームが先輩の意地?を見せ勝利しました。

システム設計科ではコミュニケーションを重視したグループ課題を多く取り入れ、普段から訓練生同士相談し合いながら課題に取り組んでいます。その結果、システム開発同様、コミュニケーション能力が求められる球技においても優勝、準優勝という結果が出たと思います。

11月 ETロボコン 競技部門 全国3位!!

令和元年11月20日(水曜)、パシフィコ横浜で開催された「ETロボコン2019チャンピオンシップ大会(以下CS大会)デベロッパー部門アドバンストクラス」にシステム設計科の訓練生5名(小西、内田、神原、杉江、竹歳)が出場しました。

上級者向けのアドバンストクラスには、全国62チームの中から地区大会を勝ち上がった14チーム(企業10チーム、学校4チーム)が出場し、大手企業の強豪チームがひしめく中で競技部門第3位を受賞しました。また、学生チームの中でも特に優れた走行が評価され、情報処理学会若手奨励賞も受賞しました。モデル審査と総合評価では受賞を逃しましたが、チームワークを最大限に発揮し、学生チームとして最高の結果を残すことができました。

成績

- 競技部門 第3位

- 特別賞 情報処理学会若手奨励賞

大会の様子

|

|

|

|

チームメンバー |

競技部門 |

|

|

|

|

表彰式(競技部門 第3位) |

表彰式(若手奨励賞) |

ETロボコン2019チャンピオンシップ大会 表彰チーム(外部リンク)

ETロボコン2019チャンピオンシップ大会 全チームの結果(外部リンク)

【動画】ETロボコン2019チャンピオンシップ大会競技2走目Lコース(外部リンク)

訓練生から

私達のチームは地区大会の後、全国の地区大会の結果からブロックの初期配置パターンを全て洗い出し、それを元にテストを繰り返し行い、大会当日に臨みました。

しかし、本番1走目ではコースアウトしてしまうというトラブルが発生しました。すぐに控室で走行ログから原因を調べたところ、例外的に対応していない初期位置パターンを引き当ててしまっていたことが判明しました。対応していない初期配置パターンが2回続く確率は極めて低く、走行プログラムに問題はないことが確認できたので、2走目は問題なく走行できることを確信しました。本番を想定したシミュレーションを繰り返し行い、例外的な初期配置パターン発生のリスクについても検証していたため、1走目の失敗に焦ることなく対応することが出来たのではないかと思います。結果、2走目のLコースではパーフェクトのボーナスタイムを獲得し、競技部門で全国3位及び若手奨励賞を受賞することができました。チャンピオンシップ大会で、日頃チームで取組んでいたことが全て出しきれたことが、何より嬉しく思います。

モデル審査においては大会後のワークショップで審査員の方から、「こうするともっと良くなる」というアドバイスをいくつもいただくことができ非常に勉強になりました。

今回のチャンピオンシップ大会を含め、一連のロボコンの取組みでは、またとない貴重な経験をさせていただきました。今年のETロボコンの競技課題を初めて見た時、開発経験のほとんどない自分達ができるのか不安でしたが、毎日チームで議論し、トライアンドエラーを繰り返した結果、最後には競技でパーフェクトを達成することができました。チームで一つの目標に向かって取り組んだことは非常に良い経験になりました。

10月 システム設計科2年生全員の就職が決まりました!

システム設計科2年生全員が、IT系職種(システムエンジニア、プログラマ、運用・保守)で就職内定を獲得しました。就職内定を獲得する時期は年々と早くなっており、今年度は6月末時点で約80%の訓練生が内定を獲得していました。また、本校の訓練生は自宅からの通勤を希望する者が多いため、地元京都での就職が多数を占めました。

就職内定率

|

6月末 |

7月末 |

8月末 |

10月末 |

|---|---|---|---|

|

82% |

88% |

94% |

100% |

雇用形態

|

正社員 |

契約社員(注※参照) |

|---|---|

|

94% |

6% |

注※試用期間後に正社員登用予定

勤務地

|

京都府 |

大阪市 |

|

|---|---|---|

|

71% |

29% |

|

|

京都市 |

宇治市 |

|

|

59% |

12% |

|

9月 ETロボコン チャンピオンシップ大会(全国大会) 出場決定!!

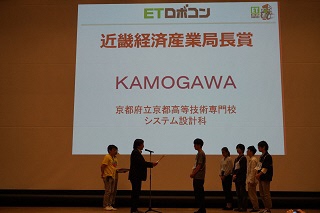

9月15日(日曜)、京都コンピュータ学院で開催されたETロボコン2019関西地区・北陸地区合同大会にシステム設計科の訓練生5名(小西、内田、神原、杉江、竹歳)が参加し、上級者向けのアドバンストクラス(企業5チーム、学校3チーム)で大手企業等の強豪チームを相手に総合準優勝となりました。また、11月20日(水曜)、21日(木曜)にパシフィコ横浜で開催されるチャンピオンシップ大会への出場権も獲得しました。

ETロボコンの主な流れの紹介についてはこちら

【成績】

- 走行競技 2位

- モデル審査 ゴールドモデル(1位)

- 総合準優勝

- 特別賞 近畿経済産業局長賞

【訓練生から】

(1)地区大会まで

昨年の11月から約10ヶ月間活動してきたETロボコンの取組みについて報告します。今年の課題の一つである「ブロックビンゴ」は、ブロックを指定位置までロボットで移動させてビンゴを成立させるという課題です。初めにブロックが置かれた位置と、ブロックの移動先を示す数字カードはランダムであり、Webカメラで撮影した画像から認識しなければいけません。誤認識を防ぐために、画像から不必要な情報を取り除く等、精度を向上させる工夫をしています。ロボットにブロックを移動させる経路を決定するアルゴリズムについては、何万通りのパターンの中から最適な経路を求めています。どのような環境においても誤認識なく正確に動作するために、照明環境を変えて実験するなどのテストを繰り返しました。しかし、学内のデモ走行や地区大会前の模擬競技ではことごとく失敗し、なかなか結果を残せずにいました。なぜ失敗したかをチームで話し合い、検証し、改善を繰り返したことが、地区大会での結果につながったと思います。失敗から学ぶという繰り返しが今のチームの力になっていると思います。

(2)チャンピオンシップ大会に向けて

モデル審査では、全体的にバランスよく書けているという評価の一方で、一部で具体性に欠けるという指摘をいただきました。ある課題に対して要素技術を用いたことで、どういった効果があるのかということを、実験から得られたデータを盛り込み、完成度を高めたいと思います。走行競技においては、制限時間の120秒間に全ての課題をクリア出来ておらず、時間短縮が主な課題です。走行体の一つ一つの基本動作を短縮し、全ての課題をクリアできる状態にまで仕上げたいと思います。チャンピオンシップ大会出場のチャンスを無駄にせず、地区大会後に応援の言葉をいただいたライバルチームや実行委員の方々の期待に応えるためにも、目標であるチャンピオンシップ大会総合優勝に向けてチーム一丸となって挑みたいと思います。

【大会の様子】

8月 ETロボコン 地区大会まであと1か月

9月15日(日曜)開催予定のETロボコン2019関西地区大会に向けて、夏休み返上でチームが一丸となって頑張っています。昨年と同様、上級者向けのアドバンストクラスへの挑戦です。

今年の課題の一つであるブロックビンゴは、コース上にランダムに配置された色付きブロックを、同色のサークル上にロボットが運んで、ビンゴを完成させることで得点を競います。コース上のどの位置にどの色のブロックが置かれているのかは、人間が目視で確認するのではなく、コース上に置かれたカメラで撮影してコンピュータに判断させます。さらに、どのブロックをどのような経路で運んでいくかもコンピュータに判断させなければいけません。このような課題を通して、AI(人工知能)の基礎を学んでいます。

また、実習場と大会本番の照明環境が異なるため、照明環境が変わってもブロックの色を正しく認識できるようにする必要があります。そこで、スポットライトで様々な照明環境を作り出して実験を繰り返すことで、課題の成功率を上げることを試しています。

7月 京都JPカレッジのセミナーを受講しました

システム設計科1年生は、毎月1~2回、京都ジョブパーク内で開催されている「京都JPカレッジ」の講師を当校にお招きして、来年の就職活動に向けて必要となる知識を身に着けるため「京都JPカレッジ」のセミナーを受講しています。

7月は就職活動をする上で欠かせない「企業研究の手法」と「自己PR・志望動機作成のコツ」の2テーマを受講しました。今後の予定として、「応募書類の書き方」や「面接対策セミナー」など実践的なセミナーを受講予定です。

なお、2年生は、昨年「京都JPカレッジ」のセミナーを受講し、かつ早期に就職活動の準備をしてきた結果、7月末現在で約90%が内定を獲得しています。

6月 組込み総合技術展 関西(Embedded Technology West)へ見学に行きました

6月13日(木曜)、14日(金曜)の2日間、グランフロント大阪で開催された「組込み総合技術展」に、システム設計科1年生は13日、2年生は14日に見学に行きました。1年生は、「JASA業界研究セミナー」を全員で受講し、最新の組込み技術動向や2年後の就職に向け訓練生のうちに身に着けておきたい技術などを勉強しました。

2年生は人工知能(AI)など最新技術に関するセミナーを各自選択して受講しました。その後、ロボコンチームはETロボコン2019大会で実際に使われるコースを使用した模擬競技(ETWest杯)に参加しました。想定したとおりに走行ができず、課題が浮き彫りになりました。次の試走会までに課題を解決したいと思っています。

5月 野外訓練(NEC Future Creation Hub KANSAI見学)

5月10日(金曜)最新のICT技術を体感できる「NEC Future Creation Hub KANSAI」ショールームを見学しました。高所作業や消火作業など実際行うには危険な作業を仮想現実(VR)で体験できるシミュレーションシステムや顔認証でのドア開閉システムなどが展示されており、実際に体験することも可能となっています。

訓練生は将来システムエンジニア・プログラマとしてICT業界に携わっていくことになります。今回の見学で、世の中の人達の生活をICT技術で便利にしているかイメージしてもらえたと思います。

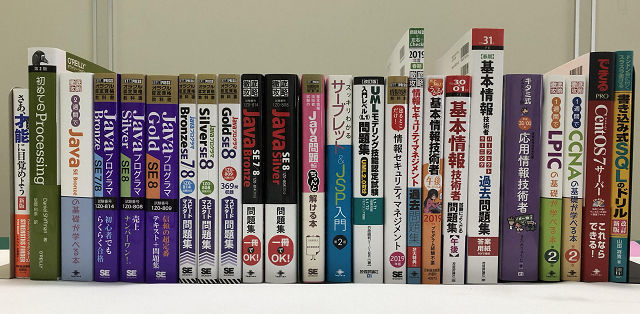

4月 新入生の訓練スタート

システム設計科に新入生が入校し、訓練がスタートしました。入校後のオリエンテーションでは、入校時に購入した教科書の配布が行われました。毎年、新入生は教科書の量に驚いています。システム設計科では、2年間の訓練のうち最初の1年間でこれらの教科書を全て学習します。1年目は基礎をしっかりと学び、各種資格試験に挑戦していきます。2年目は業務を想定したグループ課題を通して、コンピュータ業界の技術者(システムエンジニア、プログラマ)として働くために必要な技術の習得を目指しています。

お問い合わせ