ここから本文です。

盛土規制法に関するよくあるお問い合わせ

Q1.盛土規制法における「土石」とは、具体にどういうものか。

Q4.規制対象とならない「通常の営農行為」とはどういうものか。

Q5.工事に付随して行われる土石の堆積について、工事現場やその付近に堆積するものは許可不要となっているが、その付近とはどの範囲までが許可不要になるのか。

Q6.窪地を埋める盛土(嵩上げする盛土)の工事は、規制対象となるか。

Q1. 盛土規制法における「土石」とは、具体にどういうものか。

A1.盛土規制法における「土石」とは、土砂若しくは岩石又はこれらの混合物を指します。

(1)「土砂」

「土石」のうち「土砂」とは、次のいずれかに該当するものです。

- 地盤を構成する材料のうち、粒径75ミリメートル未満の礫、砂、シルト及び粘土(以下「土」という。)

- 地盤を構成する材料のうち、粒径75ミリメートル以上のもの(以下「石」という。)を破砕すること等により土と同等の性状にしたもの

- 地盤を構成する材料のうち、土に植物遺骸等が分解されること等により生じた有機物が混入したもの

- 土にセメント、石灰若しくはこれらを主材とした改良材、吸水効果を有する有機材料又は無機材料等の土質性状を改良する材料その他の性状改良材を混合等したもの

- 建設廃棄物等の建設副産物(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第2項に規定する副産物のうち建設工事に伴うもの)を土と同等の性状にしたもの。(例:コンクリート解体材を加工し、再びコンクリート用の骨材(粒径75mm未満の礫(すなわち土))として再利用できるようにした再生骨材等)

「土石」のうち「岩石」とは、石のほか、建設副産物を石と同等の性状にしたものです。

Q2. 盛土規制法の許可不要等となる工事とはどういうものか。

A2.盛土規制法第2条第1号(同法施行令第2条及び同法施行規則第1条)に適用除外となる工事が規定されています。

さらに、土地利用のために土地の形質を維持する行為(例:通常の営農行為の範疇にある耕起等、グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等)については、災害の危険性を増大させないことから、規制対象とならないこととされています。(国の法解釈)

また、法第12条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書及び法第30条第1項ただし書(同法施行令第5条及び同法施行規則第8条)に、許可不要となる工事が規定されています。

ただし、許可不要となる工事であっても、土地の保全等に関する努力義務の適用を受けるため、災害の発生のおそれのある場合には、改善命令等の対象となります。

具体の計画がある場合は、許可等の要否について、窓口までお問い合わせください。

参考:盛土規制法に基づく申請等マニュアル(PDF:5,701KB)p.10~12

Q3. 許可不要工事の土地改良事業等とはどういうものか。

A3.土地改良事業等に係る工事を行う場合は、盛土規制法の許可は不要です。(農林水産部公共事業の技術管理関連情報/京都府ホームページ)

Q4. 規制対象とならない「通常の営農行為」とはどういうものか。

A4.農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為は、盛土規制法の規制対象となりません。(農地制度について/京都府ホームページ)

- 京都府域(京都市域を除く)では、通常の営農行為の基準を定めています。

|

次の各号の全てを満たす行為は、通常の営農行為に該当します。

|

計画されている行為が、通常の営農行為に該当するか否かについては、市町村農業委員会、経営支援・担い手育成課又は各広域振興局農商工連携・推進課までお問い合わせください。

- また、通常の営農行為に該当せず盛土規制法の規制対象となり許可等が必要になった場合であっても、「作物を栽培する範囲」は締固め等の技術的基準の適用外となります。

|

「作物を栽培する範囲」 農地における盛土のうち、作物を栽培する範囲において通常の営農行為(耕起、代かき等)が行われる部分については、盛土規制法の規制対象外(注)となるため、締固めや透水層の設置の規制は対象となりませんが、その他の盛土部分については、当該盛土部分が崩れないよう宅地造成及び特定盛土等規制法施行令7条1項1号イ・ロにより締固めと透水層の設置が必要になります。 (注)技術的基準の適用外となりますが、盛土をする土地の面積(規制対象面積)には含まれますので、盛土規制法の許可申請に際しては、作物を栽培する範囲が明確にわかる断面図等を添えて申請してください。 |

Q5. 工事に付随して行われる土石の堆積について、工事現場やその付近に堆積するものは許可不要となっているが、その付近とはどの範囲までが許可不要になるのか。

A5.盛土規制法施行規則第8条第10号ハにより、工事の施行に付随して行われる土石の堆積※1であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場※2又はその付近※3に堆積するものは許可不要となります。

- ※1 当該工事に使用する土石又は当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するものを指します。

- ※2 工事が行われている土地を指します。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地(本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む。)については、工事の現場として取り扱います。

- ※3 本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。

Q6. 窪地を埋める盛土(嵩上げする盛土)の工事は、規制対象となるか。

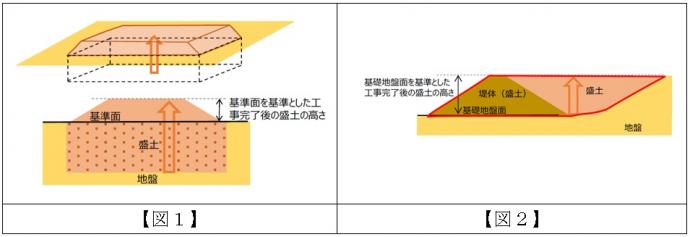

A6.四方の土地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平担にする場合や、この平担な面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超えない場合は、規制対象となりません【図1】。

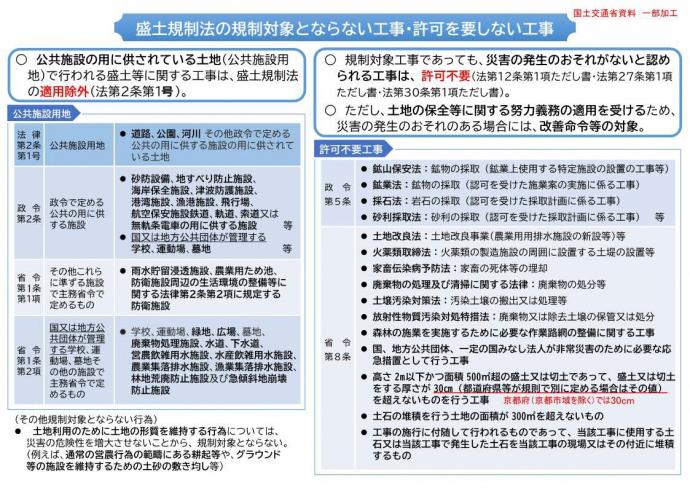

ただし、盛土による堤体を有する貯水池や調整池等の人工池を埋め立てるといった際には、土圧により堤体に滑動等の影響が想定されるため、当該堤体も一体的な盛土として扱い、堤体の基礎地盤面を基準として、工事完了後の盛土の高さや面積が規制対象規模を超える場合は、規制対象になります【図2】。

同様に、窪地と四方の土地との境界に水路や側溝等が存在する場合も、埋立てにより土圧が水路等の構造物に作用するため、埋め立て後の安全性を確認する必要があることから、規制対象になります。

具体の計画がある場合は、許可等の要否について、窓口までお問い合わせください。

国土交通省資料(抜粋)

Q7. 排水施設の設計を行うための数値が知りたい。

A7.排水施設の管渠の断面積を決定する場合における計画流出量の算定は、次に掲げる数値を用いてください。

- 10分間降雨量20ミリメートル(降雨強度120mm/h)

- 流出係数0.8以上

お問い合わせについては、当該地を所管する各窓口まで(PDF:246KB)

(PDF:417KB)

(PDF:417KB)