南丹広域振興局

ここから本文です。

亀岡市学校給食米栽培情報

亀岡市で取組んでいる化学肥料、化学農薬を使用しない学校給食米の栽培情報やトピックを随時紹介します。

亀岡市が有機農業の推進に向けて行った「オーガニックビレッジ宣言」(外部リンク)

令和7年の給食米栽培の振返り~肥培管理~(1月8日掲載)

給食米の安定栽培に向けて令和7年に重点的に取組んできた雑草対策や肥培管理について、展示実証の結果や観察でわかった点などを紹介します。

前回の雑草対策に続いて今回は肥培管理です。

化学肥料を使用しない栽培ですが、肥料分を供給しないと収量が上がらないため、ヘアリーベッチ(マメ科緑肥)のすき込みと、もみ殻牛ふん堆肥の増量施用について展示ほを設置して経過を観察しました。

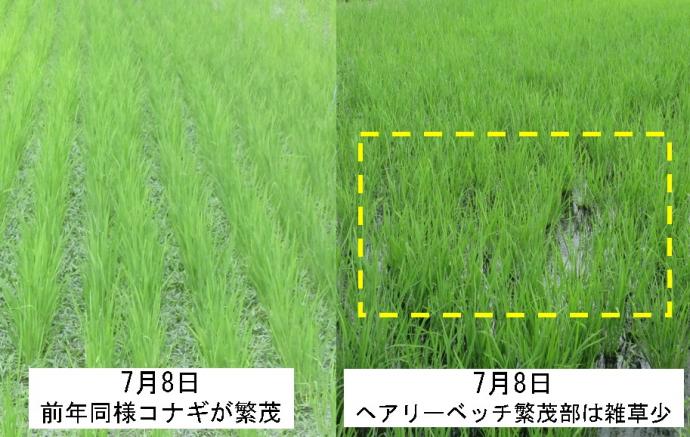

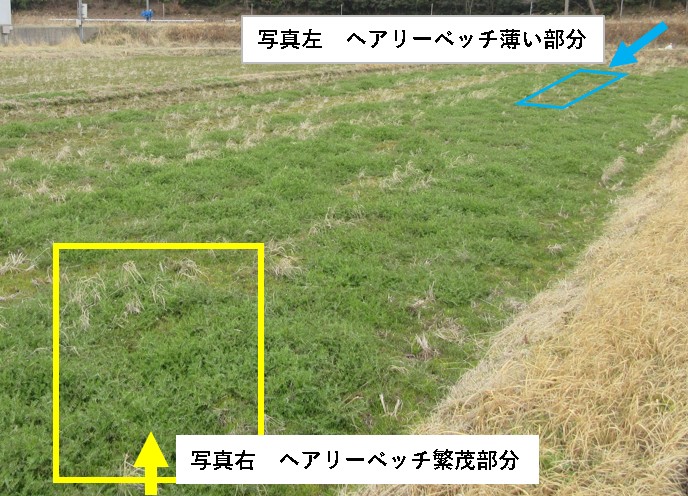

下の写真は、令和6年10月7日まきのヘアリーベッチの令和7年3月の様子と、へアリーベッチすき込み後のイネの生育状況(7月8日)です。ヘアリーベッチは湿害に弱く、このほ場は溝切りなど排水対策を行わなかったために、周辺部など消失した部分が見られました。この部分は緑肥による窒素供給がないため、イネの葉色が淡くなっています(写真下)。前年と同様に雑草(コナギ)が多発したため、養分競合で十分な収量ではありませんが無施肥の令和6年よりは増収しました。

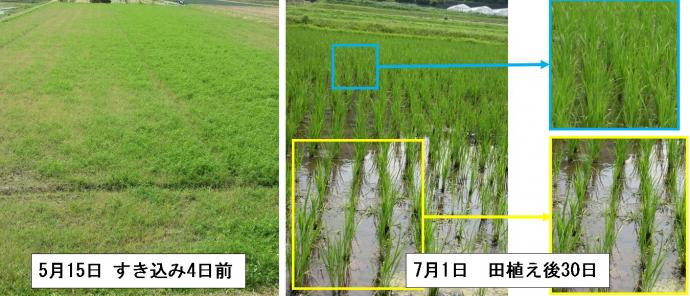

春まきヘアリーベッチは気象条件により芽立ち、初期生育が遅れ、田植えまでに生草量が確保できない場合があります。下の写真は令和7年2月28日まきのすき込み前のヘアリーベッチと田植え後のイネの様子です。種子のまきムラと湿害の影響でほ場の周辺部はほとんど生えず、中央の繁茂部分でも前記の秋まきの生草量の半分程度でした(写真左)。しかし、田植え後のイネの生育をみるとヘアリーベッチ繁茂部分の茎数の増加が早く、初期から肥効があったと考えられます(写真右)。機械除草で雑草が抑えられたことから、一般栽培と遜色ない収量が得られました。

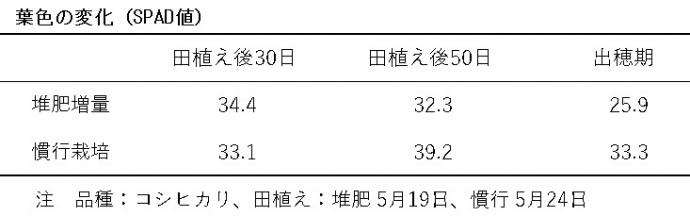

もみ殻牛ふん堆肥の増量施用(6㎥/10a)は著しい雑草繁茂(コナギ)を招き、肥料効果が得られませんでした。田植え後1か月は慣行栽培と変わらない葉色でしたが、その後コナギの繁茂が進むにつれ葉色が低下し、養分競合が顕著にみられ、十分な収量は得られませんでした。

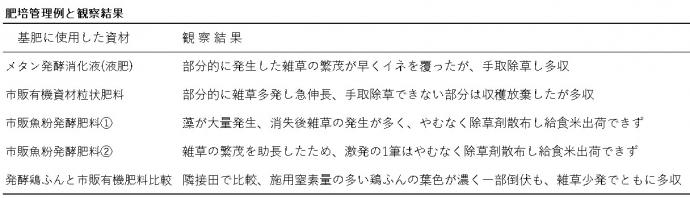

以上の展示ほの観察結果のほか、各生産者が取組まれた肥培管理の観察結果をまとめました。

肥料がイネの生育より雑草の繁茂を助長している例が多くありました。雑草が抑えられているか、または雑草発生が部分的で手取り除草できた場合には収量が上がっており、施肥で増収を図るためには雑草抑制が必要なことが明らかになりました。

以上2回に分けて令和7年の給食米栽培を振返りましたが、こうすれば安定収量が得られるという段階には到達していません。令和8年も引き続き雑草対策に力を入れ、適切な肥培管理で安定した給食米生産ができるよう取組んでいきたいと考えています。

令和7年の給食米栽培の振返り~雑草対策~(12月10日掲載)

給食米の安定栽培に向けて今年重点的に取組んできた雑草対策や肥培管理について、展示ほの結果や観察でわかった点などについて紹介します。1回目の今回は雑草対策です。

除草剤(化学農薬)を使用しない給食米栽培では、雑草の抑制が大きな課題です。物理的に雑草を除去する機械除草と、マメ科緑肥作物で抑草効果も期待できるヘアリーベッチのすき込みほ場を展示ほと位置づけ、経過を観察・追跡しました。

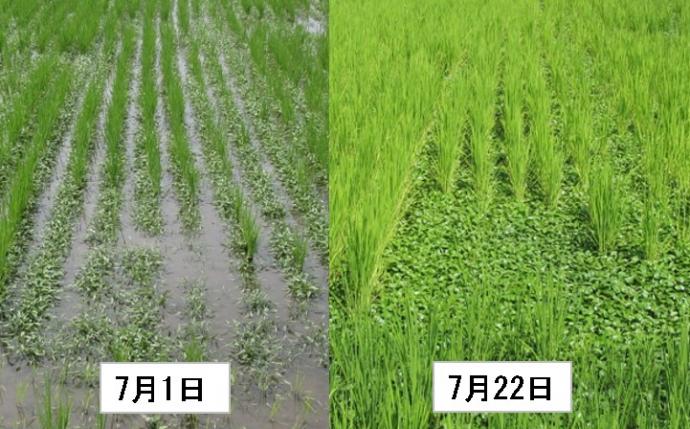

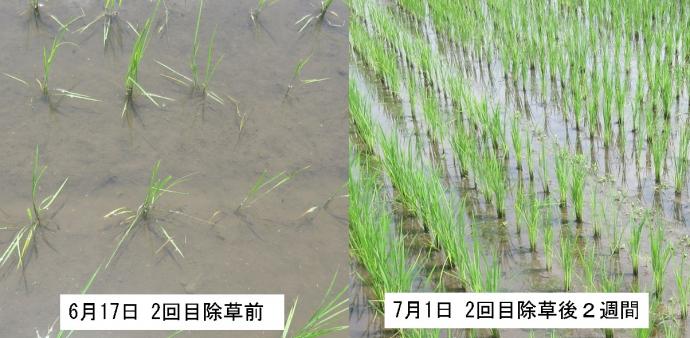

まず、機械除草は成功と失敗がありました。成功例は、田植え6日後に1回目の除草を行い、その10日後に2回目除草を行いました。1回目で雑草はほぼ除去できており(写真左)、2回目の後も雑草の発生は抑えられました(写真右)。

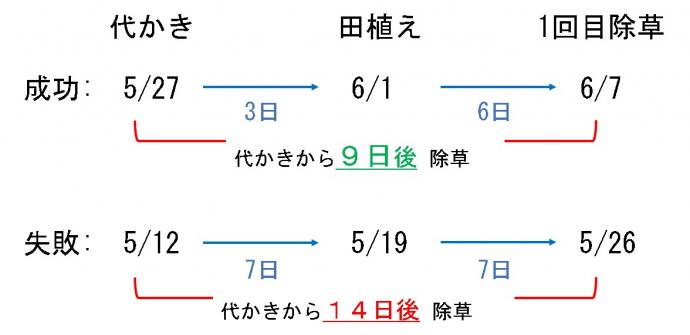

失敗例は、田植え7日後に1回目除草、その11日後に2回目を行いましたが、問題は代かき時期でした。代かきから田植えまで7日開き(成功例は3日)、田植え時にすでに雑草(コナギ)が発芽して出芽しており(写真左)、その7日後ではコナギの根が深く伸びて株間が除草しきれませんでした(写真右)。イネを傷めないよう株間部分は土表面をこする弱い除草の仕組みであるため、代かき~田植え~1回目除草の日数を雑草の根が深く張るまでの日数にする必要があります。

まとめると下図のようになります。

失敗例でも田植え7日後ですが、代かきから14日後になります。機械除草の留意点として、1回目田植え後7日以内、2回目以降は前回除草後7~10日以内とされていますが、1回目は代かきから10日以内にすべきでしょう。除草でイネ苗が浮いてしまわないよう田植え後の日数を確保するため、代かきから田植えは3日以内としましょう。

次に、ヘアリーベッチのすき込みです。結論としては、すき込みによる明瞭な抑草効果は確認できませんでした。雑草(コナギ)が繁茂した前年同様多発を抑えられませんでした(写真左)。ただ部分的にはコナギの発生が少ないところもあり(写真右)、これがヘアリーベッチの繁茂した部分であることから(写真下)抑草効果があった可能性があります。

ヘアリーベッチの抑草効果はいくつも報告されているものの機械除草ほど強くはなく、繫茂状況、すき込み時期、前年の雑草発生状況に影響されるとみられます。

これら以外に生産者が取組まれた雑草対策の観察結果について紹介します。

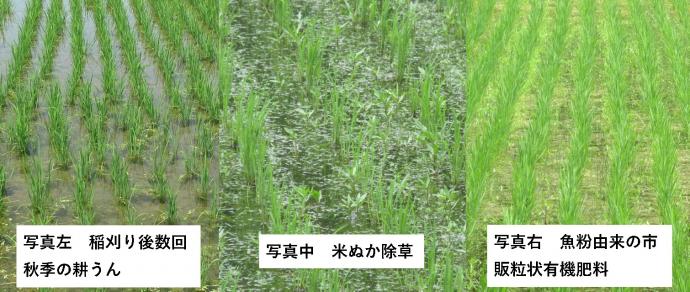

稲刈り後数回秋季の耕うん実施(写真 左)。雑草の発生を毎年低密度で抑え、雑草の種子も低密度に維持できています。

米ぬか除草(写真 中)。前年は米ぬかの施用量が多すぎたため、イネが枯れ、施肥量を少なくした今年は効果が見られませんでした。施肥量の調整や水田全体への均一な拡散が難しいようです。

抑草例が報告されている魚粉由来の市販粒状有機肥料(写真 右)。複数の生産者が取組みましたが、結果は不安定で雑草を抑えられませんでした。メーカーがいう深水管理、水温以外にも留意点がありそうです。

以上のように、機械除草は一定抑草の手ごたえがありましたが、他の方法はまだ未解明な部分が多く推奨できる技術になってはいません。引き続き次年度も機械除草とヘアリーベッチの実証とともに、生産者のその他の手法の観察を継続したいと考えています。

次回は、肥培管理の取組について振返ります。

ほ場互見会を開催しました(9月18日掲載)

8月7日に学校給食米の収量向上に向けて、給食米生産者のほ場を見学・意見交換を行うほ場互見会を開催し、学校給食米の生産者など22名が参集しました。

互見会では、東本梅町の展示ほに加えて、肥培管理等を行われている保津町と宮前町ほ場の計5か所を見学しました。

普及センターからは各ほ場の肥培管理や雑草対策の成否、その原因について説明しました。肥培管理と雑草対策を行っているほ場では、茎数が確保されており、葉色も濃く良好な生育を示していました。一方で、肥料分が足りなかった部分や、雑草が繁茂して栄養競合が起きているほ場では、茎数、葉色ともに不十分でした。

展示ほ場の様子の経過は1つ前の記事に掲載しておりますので、ぜひご確認ください。

互見会後のアンケートでは、今後の取り入れたい肥培管理としてヘアリーベッチが多く、次いで畜産関係副産物のメタン発酵バイオ消化液(液肥)でした。今回の互見会では、ヘアリーベッチの秋まき、春まきほ場を見ていただき、その肥料効果や留意点を理解していただけたと考えられます。

また、取り入れたい雑草抑制法では、機械除草、ヘアリーベッチ、多数回秋耕うんの順になりました。適期に機械除草作業ができたほ場、できなかったほ場を見学し、機械の除草効果を見ていただいた効果と考えられます。ヘアリーベッチの抑草効果は見学ほ場では確認することができませんでしたが、肥培管理にも活用できることから抑草効果にも期待されているようです。

今回、給食米生産者のみなさんにいくつかのほ場で栽培の実際を見ていただきました。普及センターでは、今後これらの事例をもとに取り入れていきたい技術と留意点を整理し提供していきます。

出穂前の給食米栽培ほ場の状況を報告します(8月29日掲載)

給食米の安定栽培に向け雑草対策や肥培管理に工夫した取組が各地で行われています。想定どおりうまくいった事例もありますが、うまくいかなかった例もあります。事例を見ながら当該技術の有効な利用方法について考えてみましょう。

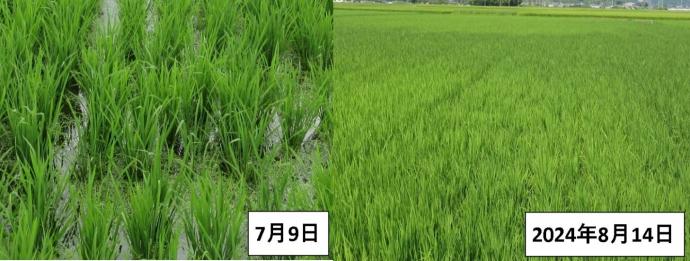

給食米の収量が上がらない原因の一つが肥培管理です。化学肥料が使えないので無施肥による栽培が多いですが、有機栽培でも使える肥料はあります。下の写真は基肥に市販有機肥料、追肥に畜産関係副産物のメタン発酵消化液(液肥)を用いています。複数回の秋耕うんにより雑草も毎年抑えられており、十分な茎数が確保できています。消化液は中干し後に水口流し込み施用しますが、拡散ムラが出ることもあります。

今年注目している緑肥作物ヘアリーベッチ(秋まき)のすき込みほ場では、肥料効果が表れてきているとみられます。ただし、緑肥が繁茂した部分の葉色は濃いものの、生えなかったり生育不良のところでは、葉色が淡く肥料効果は見られません。ヘアリーベッチの雑草抑制効果も期待しましたが、コナギが多発し抑えられているとはいえません。

畜産由来もみ殻堆肥の倍量施用(6立方メートル/10a)で肥料効果を狙ったほ場では、機械除草がうまくいかずコナギが繁茂しました。機械除草は田植え後日数に留意していましたが、代かきから田植えまで日数が開いたことから適期遅れとなり、株間の草が残りました。2回目、3回目の機械除草ではとることができず、条間にまで繁茂してイネと養分競合を起こしています。

一方、下の写真は機械除草で雑草抑制に成功したほ場です。1回目の除草を田植え後6日(代かきから9日後)に実施でき、さらにその10日後の2回目除草でほぼ完全に抑えられています。ヘアリーベッチをすき込みましたが春まきで芽立ちや生育が十分でなく、繁茂量は目標に達しませんでした。肥料効果は今後の確認が必要です。

この水田は左右の肥培管理を変えて栽培されています。左は発酵鶏ふん、右は市販有機肥料が施用されています。換算窒素成分量は左の発酵鶏ふんが多く、現在の葉色はほぼ同じですが、茎数は多くなっています。特に対策されていませんが、雑草は左右とも多くありません。

このほか市販有機肥料を使用した事例がいくつかありますが、雑草が抑えられていないためかえって雑草繁茂を助長している場合がありました。収量向上のために肥培管理は重要ですが、雑草が抑えられて初めて効果が表れると考えられます。今後も各技術の評価・分析を行い、給食米の安定生産を支援していきます。

現地検討会を開催しました (7月18日掲載)

6月17日に亀岡市東本梅町の給食米栽培水田で、収量向上に向けた緑肥(ヘアリーベッチ)の活用、機械除草についての現地検討会を開催し、学校給食米生産者ら22名が参集しました。

普及センターから緑肥のこれまでの生育状況や活用方法、機械除草の仕組みや課題について説明しました。

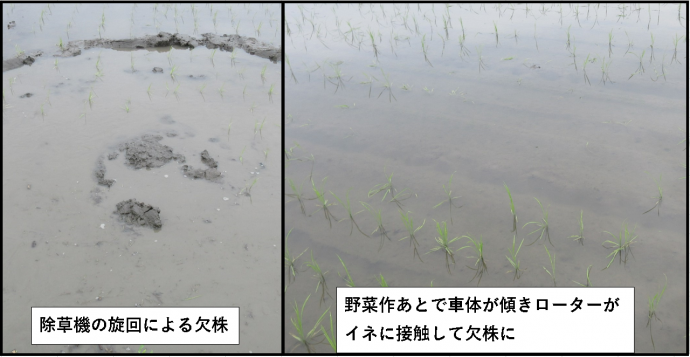

その後、除草を実演される農家から、これまでの機械の使用感や作業上のポイントについてお話いただきました。雑草が残ったり、機械で巻き込んでしまい欠株が出るなど、うまくいかなかった部分もあるものの、回数を重ねることで上手に使えるようになってきたことも紹介されました。

実演後の総合討論では、除草機械に対する質問や他メーカーの除草機の使用者からの意見、参加者の雑草発生状況や対策などの取り組みについて幅広く意見交換が行われました。「肥料分があり根張が良いと除草機が入りやすい。」、「水を濁らせるだけでも少し抑草できる。」、「やはり有機肥料を入れないと収量は上がらない。」など各生産者のノウハウの紹介や増収に向けての意見が出されました。

アンケートではヘアリーベッチの活用や機械除草機を検討したいという意見も多くあり、収量向上に向けた施肥、雑草対策について注目していこうという意欲が感じられる検討会となりました。

水田除草機による除草作業を行いました (6月13日掲載)

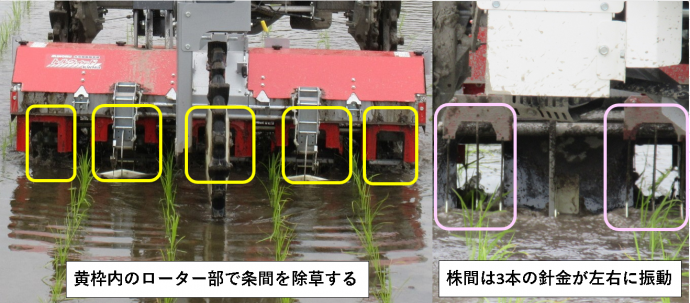

除草剤に代わる除草法として、専用の機械による除草作業を実施しました。使用した機械は、国の研究機関の「水稲有機栽培の手引き」でも紹介されている3輪タイプ4条用で除草部が運転席より前にあります。この記事では、除草の仕組みとうまくいかなかった点を紹介します。

イネの条間はローターで田面を掻き起して雑草を浮かせます。イネの上(株間)は針金のようなもので土面を浅く左右にこすり、イネと比べ根の浅い雑草のみ浮かせます。雑草の根が深くなると取除けないため、作業適期が大変重要になります。田植え後7~10日間隔で2、3回除草作業が必要で、適期を逃すと株間の雑草が残ります。

この水田は田植えから7日目の除草作業でしたが、代かきから田植えまで7日開いたため、すでに雑草が多数発生していました。代かきから14日後の除草となったため、条間は除草できましたが株間は残草が見られ、以後の蔓延が心配されます。1回目の除草作業は、代かき後の日数が重要になりそうです。

3輪で除草部が前にあるため操作しやすいですが、すでにイネが植えてあることから、除草部の深さ調整や走行は慎重を要します。しかし、丁寧な作業を行っても、旋回部分や耕盤の凹凸で除草機が傾くとイネに欠株が生じます。

今後も除草作業や当該水田の観察を続けて除草機の長所、短所を明らかにし、導入に向けての検討材料を蓄積していきます。

これまでの活動報告

・ヘアリーベッチ(緑肥作物)をすき込みました(5月19日掲載)(PDF:987KB)

お問い合わせ

南丹広域振興局農林商工部 南丹農業改良普及センター

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

電話番号:0771-62-0665

ファックス:0771-63-1864