ここから本文です。

救急業務の取り組み

危機管理部消防保安課

安全・救急係

(075-414-4471)

救急隊が傷病者の救急搬送を行う際に、受入病院の選定が困難な事案が全国各地で発生したことを契機に平成21年10月に消防法が改正され、各都道府県で救急搬送・病院受入れをより迅速、適切に実施するための基準(実施基準)を策定するよう義務づけられました。

実施基準は、「傷病者の症状の分類(分類基準)」「医療機関リスト」などで構成され、いずれも傷病者の受入病院の選定が迅速、適切に行われるよう、策定しています。

なお、実施基準は、京都府内の救急搬送の現況を分析、検討した上で平成22年12月に策定したものですが、常にその実態を踏まえる必要があり、今後も継続して現況分析を行って、必要な見直しを行っていくものです。

【京都府傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準】(PDF:657KB)

【資料1:医療機関リスト】(令和6年12月現在)

- 表紙(PDF:36KB)

- 【丹後】医療機関リスト(PDF:72KB)

- 【中丹】医療機関リスト(PDF:71KB)

- 【南丹】医療機関リスト(PDF:87KB)

- 【京都市・乙訓】医療機関リスト1.CPA・重篤(PDF:141KB)、2.脳疾患(令和6年12月)(PDF:145KB)、3.循環器疾患(PDF:144KB)、4.外傷(PDF:151KB)、5.周産期(PDF:96KB)、6.小児(PDF:106KB)

- 【山城北】医療機関リスト(令和6年12月)(PDF:104KB)

- 【山城南】医療機関リスト(PDF:72KB)

<注意>

1次脳卒中センター(PSC)コア施設については、2024年4月1日から2025年3月31までの情報であり、2025年4月1日以降の情報については、日本脳卒中学会ホームページ(外部リンク)を御確認願います。

救急要請に係る検討会(高齢化社会における在宅医療にも対応した救急体制の構築)検討会の概要

京都府及び京都市では、平成30年9月に共同で検討会を設置し、#7119(救急安心センター事業)の救急要請前の緊急度判断など、医療、介護、福祉、消防の各分野の専門家や救急医療に関する学識経験者等の専門的見地から計5回の検討を行いました。

検討会における報告書

- 京都府、京都市では、救急件数が10年間で24~25%増加しており、今後も増加傾向は続く見込み。

- #7119の導入は、救急車の適正利用が図られ、救急件数の増加率の抑制効果が期待されています。

平成30年度救急要請に係る検討会(高齢化社会における在宅医療にも対応した救急体制の構築)報告書

- 表紙、目次(PDF:787KB)

- 検討会の目的、検討事項、概要(PDF:791KB)

- 第1章:救急と高齢者医療の現状及び課題(PDF:2,840KB)

- 第2章:課題に対する各手段の比較と#7119の有効性(PDF:1,226KB)

- 第3章:#7119の事業化に向けた検討(PDF:2,283KB)

- 第4章:各事業の展開と効果的な広報(PDF:1,094KB)

- 第5章:総括及び今後の検討(PDF:698KB)

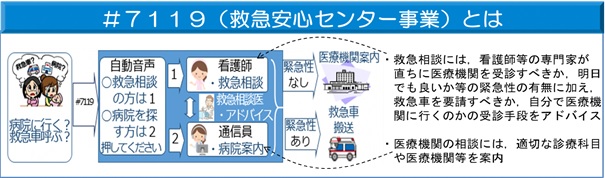

参考:#7119(救急安心センター事業)とは

住民が急な病気やけがで救急車を呼んだ方が良いのか、自分で今すぐ病院に行ったほうが良いのかなどを迷った際に,看護師等の専門家から電話でアドバイスを受けられる相談窓口のことで全国的に取組が進められています。

京都府では、令和2年10月から全消防本部とともに府内全域で運用開始されています。

お問い合わせ