京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア

基調講演

地域医療の現状と課題

市立福知山市民病院 院長 香川 惠造氏

地域医療を考えるにあたり、まず大切なキーワードは、「人材育成」、「チーム医療」、そして「連携」です。

本日は「地域医療の現状と課題」というテーマですが、どこに問題があるのか、どの様な解決策があるのか、というところまで探っていければと思っています。

また、「わが国の一層の高齢化に伴う諸問題にどう対処すればよいか」ということについても、みなさんと共に考えることができればと思います。

さて、平成20(2008)年7月6日の日本経済新聞の記事ですが、「全国の病院の診療体制縮小」の記事が掲載されています。

多くの病院が「マンパワー不足」などの理由で運営が立ち行かなくなり、やむなく診療科を縮小をせざるを得ないという記事です。わが国は世界各国に比べ安価な医療費である上に、当時は低医療費政策(社会保障費削減)が続き、病院経営が非常に厳しい状況でした。

その後、平成16(2004)年から「新臨床研修医制度」が始まり、研修医が臨床研修病院を自由に選択することが可能になりました。都市部に医師が集中し、地域の医師確保は困難性を高めました。現在もこの状況は大きくは改善していません。

わが国の医療を取り巻く環境を考えてみると、「人口構造の変化」、すなわち高齢化、そして「地方と都市部の格差」、これには社会的要素、経済的要素、あるいは人の要素などさまざまな切り口があろうかと思いますが、格差があるということです。さらに、「医療に対する国民意識の変化」が挙げられます。

「人口構造の変化」東京大学の内科のデータによると、65歳以上の通院患者では平均3.5の病気を持っており、年齢が上がるに従って疾病保有数が増加し、85歳以上では4以上の病気を持っています。従って、超高齢化社会では、医療ニーズは非常に高まり、その先にある福祉ニーズも一層高まっていくと整理できるのではないかと思います。「地方と都市部の格差」地方では、医師、看護師のマンパワー不足が特に著しく、医療提供体制が弱体化しているのが現状です。 |

|

|

|

「国民意識の変化」

かつては、患者や家族は医師、看護師の一生懸命さに感謝していたものですが、現在は、結果がベストでなくてはならず、良い結果を求める風潮に変化しています。このような難しい問題を背負いながら、我々は医療に従事しています。医師数について

厚生労働省の医師数の分布データをみると、全国的には西高東低です。

平成6年~22年にかけての各診療科の医師数データですが、外科医師数は著しく減少しています。産婦人科は減少傾向にありましたが、最近少し増加に転じています。

一方、眼科、皮膚科、小児科、麻酔科は増加しています。また、これらの診療科では女性医師が多い傾向にあります。

医師数は、外科など高リスクの診療科では減少しており、勤務体制が安定している診療科で増加傾向にあるといえましょう。このことから今後、ワーク・ライフ・バランスを見据えた職場環境を提供していかないと、診療科偏在を解消することはできないのではないかと考えます。

「医師数不足」「診療科偏在」という問題があるにもかかわらず、従来の医学教育では、専門性の高い、守備範囲の狭い専門医育成のコースしか存在しませんでした。

しかし、現在では、疾病の多い高齢者などに対応するための、守備範囲の広い医師、「ジェネラリスト」、「総合医」、「総合診療医」、「家庭医」などと呼ばれる医師の育成が注目されています。

全国に社会保険病院や厚生年金病院がありますが、かつて民間に委譲して、組織体が消滅しそうな動きがありましたが、現在は年金健康保険福祉施設整備機構という独立行政法人を設立し、これらの病院をどう維持していくかが検討されています。

この機構の理事長である尾身茂先生は、「医療再生の急所は総合医養成である」として、これらの病院群を使って総合医の育成を目指しています。

さて、これから福知山市民病院が、福知山地域の医療を守るために取組んでいる試みの一端をお話したいと思います。

御多分に洩れず、福知山市民病院もマンパワー不足であり、マンパワーの充実をどう図るかが大きな課題であります。それに加えて、地域医療において最も重要なことは「地域力」であると考えます。「病院はなくてはならない存在」、「医療が保たれていることは当たり前ではない」ということを地域住民に知っていただき、「住民みんなで医療を守る地域力」の醸成が必要です。そのキーワードの一つは「連携」であります。チームワークを良くして、限られた医療資源をどう有効に使うかを考える必要があります。

マンパワーの充実

当院は、「病院総合医の育成」に力を入れています。

本日のパネリストである川島篤志医師と一緒に、これからの病院がどうあるべきかを議論し、ジェネラリストである病院総合医を育成する病院に改革しようと考えました。さらに、病院の魅力度をアップさせることも必要だと考え、ワーク・ライフ・バランスを含め、女性の医療従事者へのバックアップなど就労環境を整備し、さらに再就職の支援を行い、人を引き付けることのできる「マグネットホスピタル」を目指しています。

また、当院は22診療科の専門医認定施設でありますので、当院で勉強すれば22の学会の専門医を目指すことが可能です。それに加えて、病院全体の教育力向上にも努力しています。

当院の「総合内科」について紹介します。

総合内科医としての役割は、当院では「初診外来」、「救急医療」、「ICU」、そして次が重要なのですが、「専門医のいない領域の診療科」を診ることであります。例えば、現在は呼吸器内科、感染症の専門医はいませんが、これらの領域を総合内科医が診ています。専門医はいませんが、感染症疾患について非常にレベルの高い診療をしています。専門医に近い診療と言ってもよいでしょう。「専門医のいない領域の診療科」を診て興味を持つことで、若手医師はさらに勉強する、という良い流れができています。

もう一つは、総合内科医を病院全体の研修をサポートする「中核的存在」と位置付けて活躍してもらっています。彼らは、大変熱心に勉強します。毎朝回診、昼食を摂りながらのカンファレンス、夕方には症例検討会、その上、さらに夜遅くまで全員集合して問題集などで熱心に勉強会をしています。まさに、「仕事は厳しく、遊びは楽しく」と彼らは日々がんばっています。

当院の医師達は、忘年会、福知山医師会のイベントなど、オフタイムも充実させています。忘年会の集合写真には、総合内科の川島医師、救命救急センター長の北川医師などが仲良く写っているように、皆で楽しいオフタイムを過ごしています。

また、NHK総合の番組「総合診療医ドクターG」に研修医として出演した酒井医師は、現在、循環器専門医を目指してがんばっています。

レジデントノート2012年11月号には、当院総合内科専攻医の西谷医師の記事も掲載され、当院の後期研修の魅力をアピールしてくれました。

このように、当院の総合内科の医師は、「広報マン」の役割も果たしてくれています。おかげで、2008年4月に総合内科を立上げ、川島医師はその年の11月から当院に勤務しておりますが、以降、病院見学、説明会参加の医学生が増加し、また在籍医師数も増加しました。

2008年当時、研修医は3名で、内2名は京都府立医科大学の「たすきがけプログラム」の研修医でしたので、本来の研修医はたった1名でしたが、現在は12名に増加し、当院の全医師在籍数は、専攻医、非常勤もあわせると52名から70名へと大幅に増加しております。

専門医と総合内科医がお互い手を取り合うことによって、相互協力と補完ができます。

このことによって、専門医もWin、総合内科医もWin、そして何よりも患者様さんが最適な医療が受けられるのでWin!と「Win-Win-Win!」が実現できるのです。総合内科医のように守備範囲の広い医師がいると、専門医も精力的に仕事に取り組めます。

以前は、消化器専門医であっても、脳梗塞を診る、また呼吸器、神経疾患も診るなど専門の領域に関わらず診察をせざるを得ない状況でしたが、病院に総合内科医の存在があることで消化器領域を専門に診ることができるようになりました。

当院の内視鏡件数は、平成18年時点で年間3,794件でしたが、現在では8,283件と大幅に増えています。また、診療内容もグレードアップしています。カプセル内視鏡や超音波内視鏡の導入、また内視鏡的施術として粘膜下層剥奪術(ESD)、粘膜切除術(EMR)の件数も増えており、当院では、早期がんは主に消化器内科の医師が内視鏡的に治療しています。

また、院内保育所を完備しており、女性医療者支援のために24時間保育を行っています。もう少し看護師数が増えれば、病児保育もと考えています。病気の子供を預けても安心して働ける職場環境の整備ができればと考えています。

1つの部署が活性化すると、他の部署も活性化します。

看護師数は194名から271名に増加し、助産師数も増加しました。また看護師が働きやすいように補助を務める、看護助手、介護福祉士を増やすことで、ナースの専門性を活かす職場環境の整備を試みています。

医療を支える地域力の醸成

福知山医師会は、当地で「救急フェスティバル」を毎年開催しています。

当院医師も救急担当理事として、参加しております。このイベントで、「兵庫県立柏原病院小児科を守る会」代表の丹生裕子氏の「地域医療を守りたい~住民としてできること~」という講演を聞き、啓蒙啓発活動の必要性を感じました。

以降、福知山において当院も、啓発活動に取り組みました。小児科のコンビニ受診減少に向け、「広報ふくちやま」での広報や、保健センターとの連携による啓蒙啓発活動で、「医療は地域の財産である」という認識が住民にでき、この取組以降、救急受診総数は増えていますが、小児科の救急受診は減少しています。これは非常に意義のある状況です。

一方、当院の若手医師が福知山高校へ毎年出向き、厳しくともやりがいのある医師という職業を紹介しています。

この授業を始めてから、福知山高校の医学部進学率が増加したそうで、校長先生から是非今後も継続して欲しいとの要望をいただいています。

地域医療のあり方

福知山における地域医療の理想的なあり方として、私は「地域完結型医療(城下町型医療)」が良いと考えます。

近世日本の城下町には、大都市(江戸や京)のように何軒も商店があったわけではありませんが、数は少なくても満足のいく生活をすることが可能でした。

このように、地域にある医療資源(診療所、病院)を最大活用し、ほぼ全ての医療行為が地域内で完結できることを目指します。これには全医療機関の参加が必須で、「全員参加型医療」でしか成し得ません。そして、医療と福祉のシームレス(切れ目のない)なケアシステムをつくることが重要です。患者さんは「繋ぐ」ことで安心でき、真の患者中心の医療が可能となります。

また、地域全体をチームにすることで、連携による医療の安定提供が可能となると考えます。

|

|

|

当院は、急性期、回復期リハビリテーションを担っていますが、医療資源の必要度は急性期が高く、診療所や療養型病院は低い。コストの高い医療機器、例えば放射線治療装置などは病院が担うというように、お互いが相互補完し、連携することで、病院も診療所もお互いにWin!Win!になる。そして何よりも患者さんがWin !となります。 従って、安定した外来患者さんは、例えば高血圧で投薬のみの方などは、逆紹介でお願いする。専門性の高い医療、救急医療、入院医療は当院が受け持つ、といったお互いの機能を認識した、役割分担が可能となります。 そのために、福知山市の全医療機関に「登録医」として登録いただき、当院の広報誌には登録医を得意分野と共に紹介しています。そして「共同診察カード」(患者さん一人につき一回のみ発行、現在までの発行枚数:約3,000名)を利用して逆紹介しています。 この取り組みは、両丹日日新聞の記事にも取り上げられました。 |

キーワードは「連携」です。さまざまな連携のなかでも、市民病院と医師会がタッグを組んで取り組んでいることは重要な鍵です。福知山医師会髙尾会長の地域医療にかける情熱は素晴らしく熱く、また福知山市長にも御援助いただき、私どもを加えてトライアングルで福知山市の良い医療循環を目指しております。

従って、地域連携室の機能を強化しています。事前予約、返書、検査予約、転院・在宅の際には看護師資格を有するケースワーカーも在籍しており、しっかりと対応しています。

医療の質と透明性

地域で、現在求められている医療の要素とは何でしょうか。

大事な要素として、「医療の質」、行っている医療が見えるかどうかの「透明性(情報開示)」、無駄がないかという「効率性」、そして何よりも「安全性」といったものがあげられます。

医療の質をどのようにして保つのかというと、アメリカの公衆衛生学者のAvedis Donabedianによれば、病院施設、医療機器や人材(マンパワー)といった「構造(structure)」、どういった医療を提供しているかという「process(診察・検査・診断)」、それと結果がどうであるかという「outcome」 を評価して、医療の質を判断するとされています。

当院では、「プロセス」として診療ガイドラインに則った標準的な医療が提供できるようつとめています。また、医療者にも患者さんにも理解できるクリニカルパスを多数導入しています。さらに、「アウトカム」評価としては医療統計をホームページに公開しています。死亡率、再入院率、肝がん治療法や件数情報、肺炎死亡患者在院日数や年齢分布、死亡した症例別パーセンテージ等を明示しています。また、がん件数、臓器別がん発生データ、年齢構成、地域別データ等も公開しています。

「天地人」

事業を成功させるには三つの要素があるんだそうです。「天の時、地の利、人の和」です。

中国の孟子の教えで「天の時は地の利に如かず。 地の利は人の和に如かず」ということばがあります。

「天の時」とは、「運」のことです。「地」とは、「施設、環境、人材、診療報酬などの条件」を指します。成功のためには、運や条件より、「人の和」人々のつながりが最も大事という教えです。

「人の和」とは、当院の場合、医師会・病院・行政のトライアングル、住民にサポートされること、院内外のチーム医療などが当てはまるでしょう。「地の利」は、昭和40年代頃の当院の写真と現在の当院を比べると、雲泥の差です。施設整備も非常に大事なことがわかります。病院施設を取り巻く色々な環境も「地の利」です。

「信頼される病院」

当院の理念は、「信頼される病院」です。

信頼される病院とは、「患者中心の医療」を提供できる病院ということです。当院は2006年に基本方針を策定し、逐次実行してまいりました。地域の基幹的病院を目指し、救急医療の充実、がん治療の強化、保健・福祉との連携、患者中心の医療に取り組んできました。

平成18年6月の新病院オープンと同時に、医療チームを活性化し、地域連携室を設置しました。2007年1月に地域がん診療連携拠点病院に指定され、同年12月に日本医療評価機構の認定病院となり、本年3月には地域救命救急センター の指定を受けています。

チーム医療

東本願寺のキャッチコピーに「ばらばらで一緒」というのがあります。医療チームは、まさに「ばらばらで一緒」なのです。チームの職種はそれぞれ違いますが、患者さんに対して良い医療を提供するという同じ目標については「一緒」という精神が大切と思います。チーム医療において大事なことは、リーダーが必要ということです。しかし、我の強い4番バッターは必要ありません。「志を持ち、ないものねだりをしない」精神を持ったリーダーが必要なのです。「○○がないからできない」では困ります。

哲学者の内田樹氏は、こう言っています。「江戸時代の日本人は、あわない入れ歯(当時は竹細工)に口をあわせていた。現代の日本人は、あわないことばかり文句言って、あわせようとしない。入れ歯にあわせるという考え方もある。」と。

そして、何よりもチーム医療に必要なのは、「チームの和」と「笑顔」です。

今後の課題

「Think globally、act locally」の精神で、さまざまな医療動向を理解し、どう地域に適応させるのかが必要であります。今後は、人口動態の変化をよく理解しておくことが重要です。高齢社会の進行が大きな社会変化をもたらします。

高齢者医療の課題

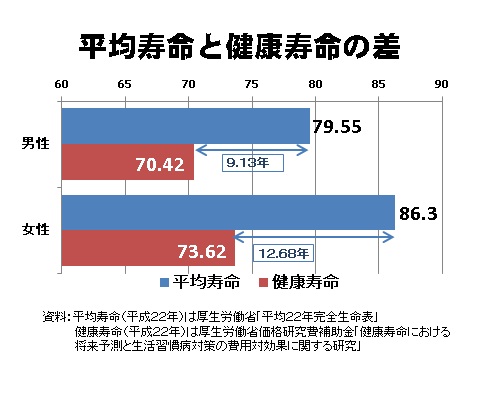

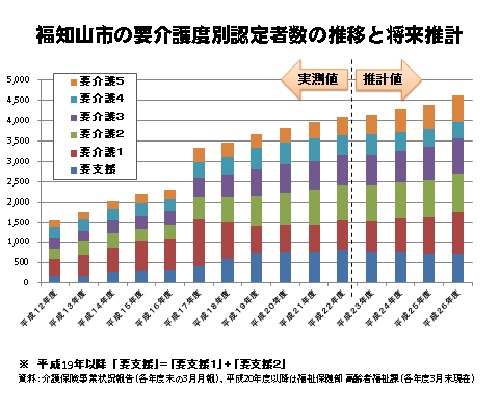

超高齢化社会の問題は、一人世帯や夫婦のみの世帯の増加、今後ますます家族関係は希薄になり、家族の経済的背景が問題になります。病気と病気でないこと、すなわち「老化」と「病気」の鑑別が難しく、「介護」と「医療」の線引きは難しくなります。「健康寿命」をどう伸長させていくか、そして「看取りの場」、「増大する医療費」などの問題が挙げられます。

|

これらの諸問題を考えると、今のままの高齢者医療をやっていてよいのでしょうか。経済面でも続けていくことはできず、あらゆることが全うできなくなるでしょう。パラダイムシフト(発想の転換)が必要です。

今後の社会変化として、団塊世代の高齢化が挙げられます。現在の人口ピラミッドは、二峰性(二つの山の形を示している)で、一つ目のピークは団塊世代、そして二つ目のピークが団塊世代の子供たちです。2055年には団塊世代がほぼいなくなりますが、この2055年までの期間が非常に問題です。2005年は、生産者年齢(15~64歳まで)の3人が高齢者(65歳以上)1人を背負っていましたが、2030年には1.7人で1人、2055年には1.2人で1人を背負う必要が予測されています。また、人口は、2010年がピークで約1億2,000万人でしたが、2055年には約8,000万人代と予想されています。高齢化率はどんどん上昇し、2030年31.6%、2055年は39.9%と推計されています。 |

|

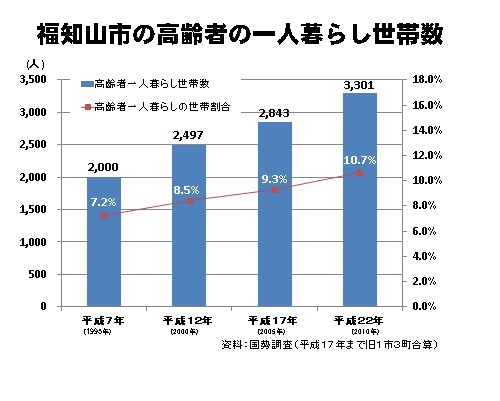

ちなみに、福知山は、現在でも、全国平均より高齢化率が高い地域です。今後、生産者年齢比率はどんどん下降していき、65~74歳の人口も足さないと、今の生産者年齢比率を保つことができなくなります。

聖路加国際病院の日野原先生は、75歳以上を老人とする「新老人」運動を行っており、新しい老人像を提唱しておられます。

|

高齢者の「一人世帯」も増加しています。 女性の一人世帯増加とともに、男性の一人世帯も急激に増加しています。男性の一人世帯は、地域社会との関わりが薄く、孤立化しやすいとされています。 2030年には、全世帯4,880万世帯のうち、65歳以上の世帯が1,900万世帯と予想されています。65歳以上が世帯主のである世帯のうち、37.7%が単身世帯、夫婦のみの世帯は29.9%で、合わせると約67%がケアを要する単身もしくは夫婦のみの世帯と予想されています。これらのことから、今後は、孤立死問題、老老介護・認認介護の大幅増加が課題となってきます。 一方、認知症は今後5年間で70万人の増加が予測されています。これからの社会は、「寿命」と「健康寿命」がほぼイコールの「ピンピンころり」を目指さないと立ち行かなくなります。 |

|

国は、2006年時点で38万床あった療養型病床を削減しようと計画し、2011年3月までに15万床までに減らし、残りの23万床を老人保健施設、ケアハウスに変えていこうとしましたが、2017年まで猶予されています。2025年までに福祉分野の長期療養型、介護居住型施設を増やすことが計画されています。

|

|

|

|

|

死に場所の問題

1951年当時の死亡場所は、80%以上が自宅で、病院は10%足らずでした。

しかし現在では、これが逆転し、病院が80%近くです。しかし、病床数は世界でも突き出して多く、削減が必要な状況ですから、今後対応が困難になるでしょう。一方、往診を受けた患者数は減少しており、在宅医療の機能が果たせていない現況があります。

これからは、団塊世代が高齢化し、死亡していく「多死社会」の時代が到来します。多死社会を迎える2040年時点では、推定約50万人の「死に場所」がなくなると予測されます。この「死に場所」のない50万人をすべて病院で対応することは不可能であり、やはり「看取る」のは在宅医療になります。どのようにして在宅での「看取り」を増やすかということは、福知山市をはじめ全国の重要な課題となってくるでしょう。

高齢者のケアは、急性期は「医療の質」が、長期ケアでは「生活の質」が、末期においては「死の質」が問われます。わが国の「死の質」は、ケア、利用可能施設数などを総合的に分析したデータでは、世界40か国のうち23位と決して良いとは言えません。

今後は、「病院」、「福祉施設」、「診療所」を、死ぬまでに何度も循環する長期ケアが必要となってきます。また、医療と介護の線引きはできなくなり、恐らくは統合せざるを得ないのではないかと思います。

医療費の増大

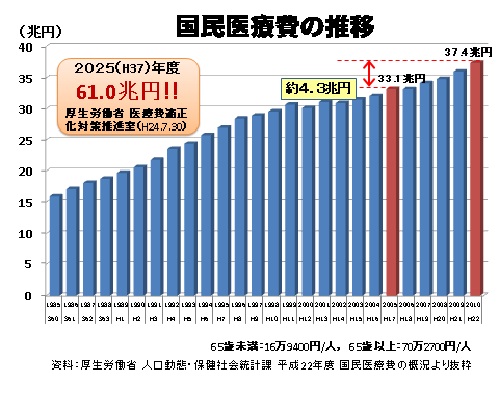

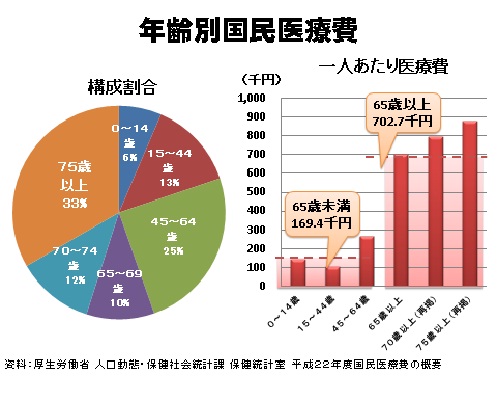

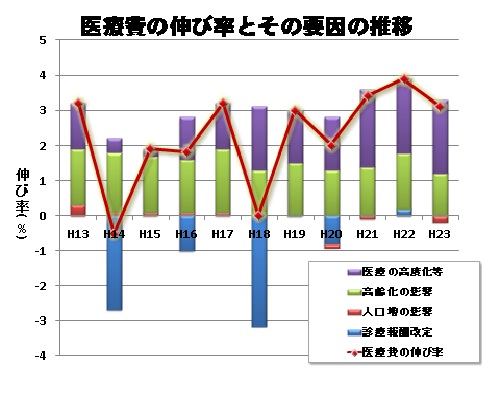

日本の医療費は、過去5年間で4.3兆円増加しています。厚生労働省の予測では平成37年には61兆円に達すると推計されており、このままだと国家財政は間違いなく破綻します。65歳未満の一人あたりの年間医療費が16万円に対し、65歳以上の年間医療費は70万円にも達しており世代間での負担割合の議論や、医療費を効率的に使う工夫が必要となってきます。

|

|

|

|

|

厚生労働省のホームページに掲載されている「医療の高度化と費用」のデータによると、例えば、関節リウマチの患者さんの投薬は、メトトレキサート使用時は、医療費は年間10万円でしたが、分子標的治療薬でTNFαサイトカインに対する拮抗薬が認可され、この分子標的治療薬を使用すると年間医療費は100~200万円かかります。リウマチ患者の方にすれば、痛みをとるために使ってほしい薬です。しかし、全員に使用すると、医療費を多く消費することとなります。どのような医療提供が妥当なのか、この点を考えるべき時代になってきています。

また、慢性骨髄性白血病の薬に関して言えば、ブスルファンを使用していた時は年間医療費1,000円であるのに対し、グリペック錠は、400~600万円の医療費がかかります。これでは医療費と費用対効果の議論はさけられません。

また、山中伸弥先生のiPS細胞は大変にすばらしい発見ですが、iPS細胞の再生医療が実用化されると、費用はどれくらいかかる?と気になります。「医療の進歩と医療経済」の関係は今後の重要な課題です。

|

|

CT・MRI検査と発がんリスク

経済開発協力機構各国の中で、日本は、人口に対するCT・MRI保有台数が突出して高く、また、日本人の年間被ばく線量の内訳では、CT検査による被ばく線量が最も多いです。

しかも、子供も大人もCTの検査部位で最も多いのは頭部です。昔は頭を打っても、親が子供の様子を見て「たんこぶができているだけ!大丈夫や!」といったものですが、最近は、たんこぶでもすぐにCT検査を希望します。最近の研究報告では、CTにより21歳以下の若年者の発がんリスクが高まると指摘されています。

高額医療機器に頼って、診断するのではなく、病歴、身体診察、検査、そして機器を使った診断と、順序を追った診断法が大事だと思います。当院においても診断学教育に力を入れております。

"You may be Sherlock Holmes"

私が医学生時代に手にした「聴診から心音図まで~ From auscultation to Phonocardiogram ~」という本に、"You may be Sherlock Holmes"という言葉が書いてありました。

「シャーロックホームズのように、自分の頭を使ってよく考えよう!」ということです。

今後は、"You may be Sherlock Holmes"の言葉のような医学教育が必要になってくると思います。

総合医・総合診療医の定義

現在、厚生労働省の「専門医のあり方に関する検討会」で、総合医・総合診療医について議論されている背景には「高齢化」があります。

総合医・総合診療医として、「幅広く診る」、「多くの問題に対応できる」、「複数の問題を抱える患者を診る」、そして「全人的、継続的に診る」医師が求められています。このことから、総合医・総合診療医は、「健康にかかわる幅広い問題について、適切な初期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供でき、地域を診る医師」と定義づけされています。

ちなみに、日本医師会は、「総合医・かかりつけ医」はすでに存在しているという立場です。「総合診療医」としての機能を有した専門医なら作っても良いのではないかという意見です。しかし、まだ結論は出ていません。

家庭医療制度

英国やオランダは、家庭医療の制度に先進的に取り組んでいる国々で、各地域にホームドクターを配置し、人頭制で報酬を受けています。受け持つ地域の患者の初期対応は家庭医が行い、必要に応じて2次(中小病院)、3次医療機関(大学病院)と、順序を追った診療がなされています。

これに対して、現在の日本では、口コミやマスコミの評判などで患者が集まるので、3次医療機関に本来は2次医療機関で見るべき人が紛れていたり、逆に2次医療機関に重症の人が行ったりと、医療機関へのフリーアクセスは、良い面もありますが、逆の側面も持っています。

地域復興

先日、第14回日本医療マネジメント学会で、洛和会音羽病院の松村理司院長と一緒に、「総合診療医・家庭医の育成~地域医療活性化のため現状と課題を探る~」というテーマでシンポジウムを行いました。

なぜこのテーマにしたかというと、今回マネジメント学会のメインテーマが「地域医療の復興と絆」ということでしたので、「"地域医療の復興"には"総合診療医の育成"が"鍵"である」ということで、このテーマを選びました。

KMCCキャリアパスの魅力

KMCC総合内科・総合診療キャリアパスのプログラムで最大の魅力は、各病院の優秀な指導医の下で、研修を受けることができることです。

例えば、研修病院の一つである、京丹後市立久美浜病院の瀬尾泰正先生は、午前中に心筋梗塞患者に心臓カテーテルをし、午後は内視鏡を用いて消化官の治療をするという、大変に優れた医師です。

福知山市民病院には、瀬尾先生のような医師を目指す後期研修医が、KMCCキャリアパスプログラムの下で現在研修中です。2年後には、念願の久美浜病院もしくは弥栄病院での研修が予定されています。

このように、KMCCキャリアパスの魅力は、指導医を選び、後期研修を受けることができるところです。

京都府は今回の臨床研修医マッチングで全国トップのマッチ率となったそうで、KMCCの活動の一つの成果なのではないでしょうか。今後の活動に期待するところです。

質疑応答

京丹後市立弥栄病院 病院長 安原 正博氏

日本全体の医療を包括的に考え、現在の社会状況のなかでの「地域医療」と「総合医療」をどうするか、という香川先生の御講演内容に、感銘と示唆をいただきました。

私が考える地域医療の問題ですが、現在の日本全体の医療体制は、医学部教育でも、大学・病院の医療でも、「生産年齢層に対する医療」に重きを置いています。例えば、がん、生活習慣病、また侵襲性の強い手術などですが、これらは世界トップクラスの医療を提供しています。

しかし、現在の高齢化はさらに進んでおり、弥栄病院のある京丹後市では、福知山市よりも高齢化問題はさらに深刻です。

当院の外来患者は、若くて75歳、平均85~90歳前半の方々です。そうしますと、高齢者診療に当たり、血液データの基本値はこのままでよいのか、治療の際の投薬はこのままでよいのか、という基本的な点が確立されておらず、いみじくも香川先生が先ほど御講演でおっしゃった「パラダイムシフト」、医学医療の基本的変革が必要ではないかと感じています。

|

|

|

先日の退院カンファレンスでの実例ですが、糖尿病の重い患者さんで、ヘモグロビンA1Cがなかなか8.0以下になりません。病院では、インスリン注射で対応していましたが、この患者さんが在宅、施設へ移った時にインスリン注射を打つことができなくなると、内服に戻さざるを得なくなってしまいました。 今後必要なのは、「生活モデルの医療」すなわち病気を持ちながらも地域でいかに生活ができるか、という医療へと転換しないと、今後は医療全体が上手くいかないのではないかと感じています。 |

次に「総合医」についてですが、私も「総合医」の存在は大切だと思います。

専門性と総合性は矛盾するものではなく、専門性を持つ総合医マインドが求められていると思います。地域の病院の中には、「恵まれた病院」と「恵まれない病院」があり、福知山市民病院は「恵まれた病院」であると感じます。

もちろん、これはひとえに香川先生をはじめ皆様の長年の努力の結実であります。残念ながら私達の病院は後者であり、ここ数年来、たった10~13名の常勤医師で地域医療を担わないといけないのが現状です。

ぜひともKMCCのシステムで、京都全体の医療連携がなされることを切に願います。

弥栄病院のある丹後医療圏の特色として、85歳以上を中心とした高齢患者への今後の対応の機会を提供することが可能だと考えています。また、総合医は、横のつながり、「連携」の中にこそ、「広く診る」、「全体像を診る」医師の本質が求められていると考えます。

本日は、わかりやすく、未来を展望するような御講演、本当にありがとうございました。

市立福知山市民病院 院長 香川 惠造氏

安原先生のおっしゃる「生活モデルの医療」、すなわち「生活に根差した医療」は今後の高齢者医療のキーワードになるでしょう。医療、介護、生活を一体化させて考えることは必須であると、高齢者医療を学ぶほどに思わざるを得ません。日本全体で、もっとこのことに注目すべきだと感じます。

また、医学教育のなかでも、老人医学をしっかりと学ぶ機会がなく、高齢者のタンパク量減少、薬物代謝などを徹底的に教育するカリキュラムの導入が必要だと感じます。 次に総合医・総合診療医に関してですが、今後、本格的な育成が必須であると考えます。 |

|

|

|