ここから本文です。

トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 安全運転管理者制度について

更新日:2026年2月4日

安全運転管理者制度について

安全運転管理者等法定講習について

安全運転管理者等法定講習とは

安全運転管理者及び副安全運転管理者が受講する年度1回の講習です(安全運転管理者等に選任されるための事前講習ではありません。)。

この講習の受講は、自動車の使用者(事業所であれば、一般的には事業所長が該当します。)の義務として、道路交通法第74条の3第9項に規定されており、安全運転管理者等に必ず受講させなければなりません。

令和7年度の法定講習

本年度の安全運転管理者等法定講習は、令和7年12月9日をもちまして当初の予定をすべて終了しました。

今年度の法定講習の通知をした事業所(令和7年6月13日現在の届出事業所)のうち、安全運転管理者・副安全運転管理者が未受講の事業所につきましては、「最終のお知らせ(1月上旬発送)」を御確認の上、自動車の使用者(事業所長)は、必ず安全運転管理者等に法定講習未受講者補完講習を受講させてください。

↓↓↓受講者のみなさまへの御案内はこちら↓↓↓

令和7年度安全運転管理者等法定講習 受講者専用ページ

安全運転管理者等の選任

安全運転管理者制度とは

一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法に定められた制度です。(昭和40年に制度化)

※運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は本制度の対象外です。

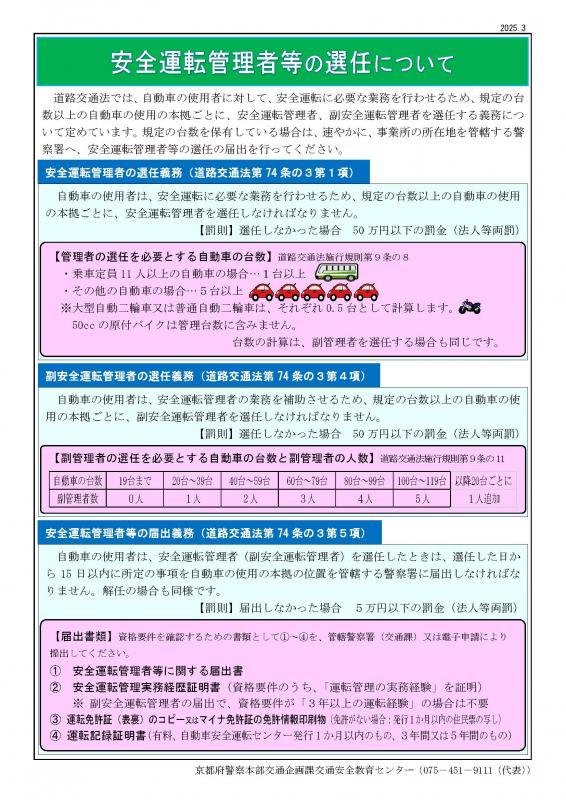

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任

規定台数以上の自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者(台数に応じて、副安全運転管理者)を選任しなければなりません。(道路交通法第74条の3第1項、第4項)

例えば、ある会社の本店では5台、支店では20台の自動車を使用している場合、本店では安全運転管理者を、支店では安全運転管理者と副安全運転管理者を、個別に選任しなければなりません。

選任が必要な車両の台数や安全運転管理者等の資格要件等については、下の資料を参照してください。

資料

|

|

|

※こちら(PDF:336KB)をクリックすると、PDFファイルが開きます。

安全運転管理者選任事業所一覧

当府警察では、安全運転管理者未選任事業所に対する法令遵守を促すため、法令に基づき安全運転管理者の選任・届出を行っている事業所名を公開しています。

公開中の情報は、令和8年1月5日現在のものです。審査等により、公開までに時間がかかることがあります。

- 京都市内の各署管内(PDF:459KB)

- 向日町署・宇治署・城陽署・八幡署・田辺署・木津署管内(PDF:305KB)

- 亀岡署・南丹署・綾部署・福知山署・舞鶴署・宮津署・京丹後署管内(PDF:323KB)

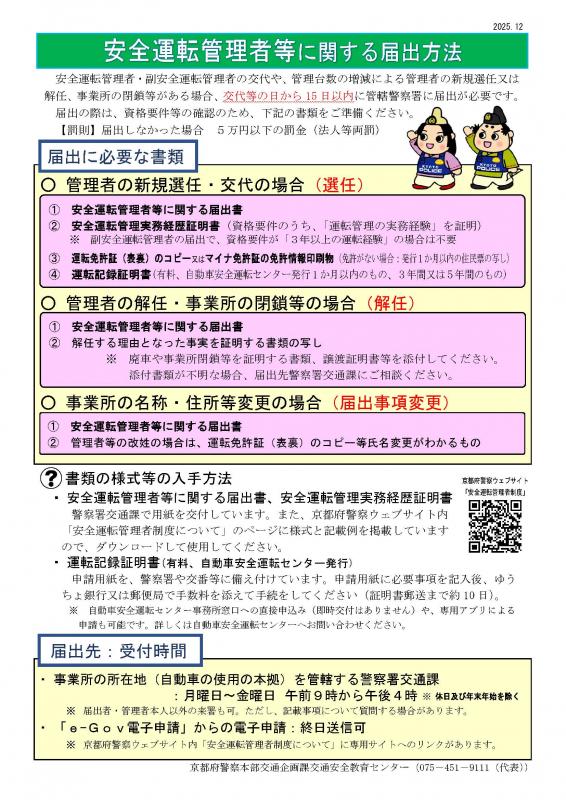

安全運転管理者等の届出方法

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任、解任等したときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する警察署を通じて、公安委員会に届出なければなりません。(道路交通法第74条の3第5項)

資格要件等の確認用書類の準備が必要です。届出に必要な書類や届出先等については、下の資料を参照してください。

資料

※こちら(PDF:351KB)をクリックすると、PDFファイルが開きます。

書類様式

|

<PDF様式(手書き記載用)>

<エクセル様式(パソコン入力用)>

※記載例

→選任・交代の場合(記載例)(PDF:237KB) |

「安全運転管理実務経歴証明書」について

資格要件のうち、「運転管理の実務経験」が規定年数以上あることを、届出者(自動車の使用者)が証明する書類です。

安全運転管理者や副安全運転管理者の経験のほか、安全運転管理者の補助や運行日誌の管理、車両管理係、安全指導担当などの実務の経験が規定年数以上あることを証明してください。これらの実務経験のない方を選任することはできません。

なお、副安全運転管理者の届出で、資格要件が「3年以上の運転経験」の場合は、この証明書は不要です(この場合、必ず運転免許証のコピーを提出してください。)。

「安全運転管理者証」(カード)の運用廃止

令和4年1月4日の電子申請手続開始に伴い、運用を廃止しました。不要になりましたカードは、廃棄してください。

電子申請手続

安全運転管理者や副安全運転管理者に関する届出を、インターネット上の「e-Gov電子申請」から行うことができます(令和7年12月15日~)。下の外部リンクから送信してください。

「e-Gov電子申請」の御利用には、あらかじめ「e-Gov電子申請アプリケーション」のインストールや「e-Govアカウント」の登録などが必要です。詳しくは、e-Gov電子申請にて「e-Govを初めてお使いの方へ」を御確認ください。

e-Gov電子申請

電子申請の注意事項

- 「安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書」の内容は、入力フォームに直接入力してください。入力内容は記載例を御参照ください。

- 添付資料の「安全運転管理実務経歴証明書」や「運転免許証のコピー」、「運転記録証明書」等は、Excel、WordまたはPDFファイルに変換して添付してください。資料が不足する場合は受理できません

- 申請・届出先は事業所の所在地(自動車の使用の本拠)を管轄する警察署を選択してください。

- 管理者が交代する場合は「選任」届出を選択してください。この場合は必ず、「⑫前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄に交代前の管理者氏名等を入力してください。

- 電子申請後、受信が完了すれば「受付メール」を送信し、届出内容の確認を開始します。書類に不備がある場合は「補正依頼メール」を送信(又は電話連絡)をしますので、指示に従って補正等行ってください。内容に不備がなく、受理が完了すれば「届出完了メール」を送信します。

- 受付メール等が届かない場合は、e-Gov電子申請のマイページで処理状況を御確認ください。1週間が経過しても処理が進まない場合は、申請(届出)先の警察署交通課へお問い合わせください。

安全運転管理者の業務等

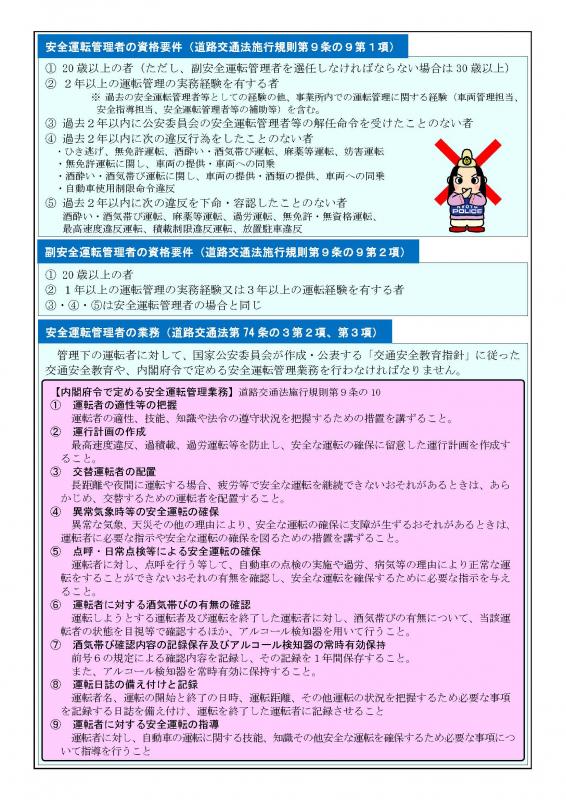

安全運転管理者の業務

安全運転管理者は、管理下の運転者に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った交通安全教育や、その他自動車の安全な運転を確保するために必要な次の業務を行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項、第3項、道路交通法施行規則第9条の10)

副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務の補助をしてください。

- 運転者の適性等の把握

運転者の適性、技能、知識や法令の遵守状況を把握するための措置を講ずること。 - 運行計画の作成

最高速度違反、過積載、過労運転等を防止し、安全な運転の確保に留意した運行計画を作成すること。 - 交替運転者の配置

長距離や夜間に運転する場合、疲労等で安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 - 異常気象時等の安全運転の確保

異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 - 点呼・日常点検等による安全運転の確保

運転者に対し、点呼を行う等して、自動車の点検の実施や過労、病気等の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 - 運転者に対する酒気帯びの有無の確認

運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行うこと。 - 酒気帯び確認内容の記録保存及びアルコール検知器の常時有効保持

前号6の規定による確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。

また、アルコール検知器を常時有効に保持すること。 - 運転日誌の備え付けと記録

運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 - 運転者に対する安全運転の指導

運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

アルコール検知器の使用義務化について

令和5年12月1日、「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認」が義務化されました。内容等については、下の資料を参照してください。

資料

業務に使用する自動車の使用者の義務

自動車の使用者とは、自動車を使用する権限を有し、かつ、具体的な自動車の運行を総括的に管理し、支配することのできる地位にある者をいいます。事業所であれば、一般的には事業所長が該当します。

自動車の使用者についても、事業所から交通事故を発生させないために、

- 道路交通法を遵守させる義務(道路交通法第74条第1項)

- 安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任・届出義務(道路交通法第74条の3第1項、第4項、第5項)

- 安全運転管理者への権限付与及び必要機材整備義務(道路交通法第74条の3第7項)

- 安全運転管理者等に法定講習を受講させる義務(道路交通法第74条の3第9項)

- 違反行為の下命・容認の禁止(道路交通法第75条第1項)

等の安全運転に関する様々な義務が道路交通法で定められています。こうした法令についても、確実な遵守をお願いいたします。

お問い合わせ

京都府警察本部交通企画課交通安全教育センター交通安全教育係

電話:075-451-9111