ここから本文です。

特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」について

府内におけるクビアカツヤカミキリの確認状況

京都府では、令和6年7月6日に成虫を初確認し、同年7月17日に被害木(サクラ)を初確認しました。

被害木の確認状況はこちら(PDF:47KB)を確認ください(令和8年1月30日時点)。

参考(プレスリリース)

令和6年7月10日(水曜日) 京都府内でクビアカツヤカミキリを初確認しました

令和6年7月18日(木曜日) 京都府内でクビアカツヤカミキリの被害を初確認しました

令和6年8月1日(木曜日) 福知山市でクビアカツヤカミキリの成虫と被害木を確認しました

令和6年9月19日(木曜日) 向日市でもクビアカツヤカミキリの被害木を確認しました

令和7年7月10日(木曜日)綾部市でクビアカツヤカミキリの成虫と被害木を確認しました

令和7年9月1日(月曜日)京田辺市で被害木(サクラ及びウメ)を初確認しました

令和7年10月3日(金曜日)大山崎町で被害木(サクラ)を初確認しました

令和7年10月20日(月曜日)八幡市及び木津川市で被害木(サクラ及びスモモ)を初確認しました

令和7年10月23(木曜日)精華町で被害木(サクラ)を初確認しました

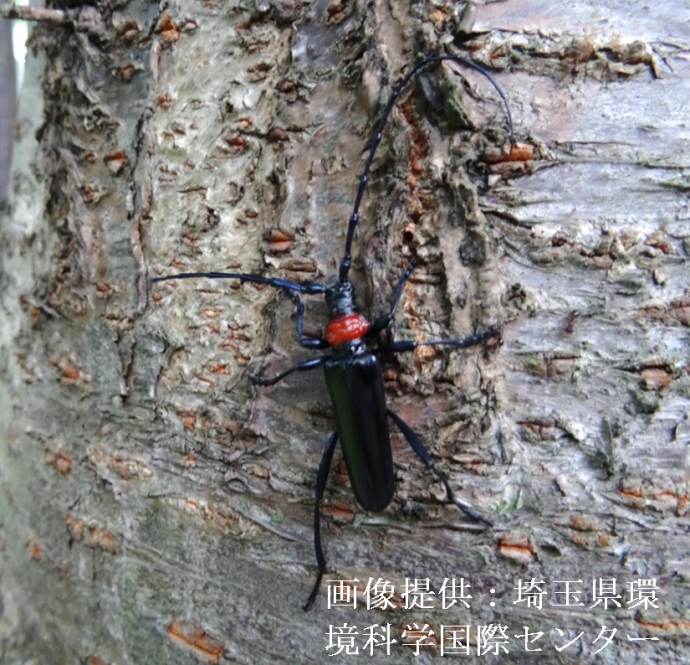

クビアカツヤカミキリとは

クビアカツヤカミキリは、サクラ、モモ、ウメなどの木を食い荒らし、枯らしてしまう外来生物で、非常に繁殖力が強く、国内でも分布が拡大しています。

クビアカツヤカミキリは、サクラ、モモ、ウメなどの木を食い荒らし、枯らしてしまう外来生物で、非常に繁殖力が強く、国内でも分布が拡大しています。- 農業や観光業などに非常に大きな被害を出すおそれがあります。

<分布域の拡大状況>

愛知県(2012(H24))

埼玉県(2013(H25))

大阪府、群馬県、東京都、徳島県(2015年(H27))

栃木県(2016(H28))

茨城県、三重県、奈良県、和歌山県(2019年(R1))

神奈川県(2021(R3))

兵庫県(2022年(R4))

千葉県(2025年(R7))

<京都府域の近隣の拡大状況>

奈良県生駒市で発見(2019(R1.9))

大阪府高槻市で発見(2021(R3.6))

兵庫県明石市で発見(2022(R4.6))

兵庫県神戸市で発見(2022(R4.7))

兵庫県芦屋市で発見(2023(R5.6))

大阪府枚方市、兵庫県西宮市、奈良県奈良市で発見(2023(R5.7))

大阪府島本町で発見(2024(R6.5))

兵庫県三田市で発見(2024(R6.7))

京都府内への新たな侵入・定着を防ぐためには

- クビアカツヤカミキリは、一度定着してしまうと根絶することが非常に難しい上に、侵入を防ぐための手立てが今のところありません。

- 本種は木を枯らしながら、次々に周囲に広がっていきます。被害を拡大させないためには、木を切り倒し、根も引き抜き、焼却することが、最も有効かつ確実な方法です。

クビアカツヤカミキリや疑わしい痕跡を見かけた場合は

- クビアカツヤカミキリに似たカミキリを見つけた場合は、すぐに京都府自然環境保全課もしくはお住いの市町村までお知らせください。その際には、可能な限り実物や写真をご用意いただくようお願いいたします。

- 本種が侵入した木からは、5月~8月頃に、特徴的なフラス(木くず)が大量に排出されます。フラス(木くず)は有力な見分け方のひとつとなっています(詳しくは環境省のチラシ(外部リンク)をご覧ください)。

- フラスを見つけた場合も、すぐに京都府自然環境保全課もしくはお住いの市町村までお知らせください。その際には、可能な限り「木の種類の情報」と「写真(フラス、虫の空けた穴など)」をご用意いただくようお願いいたします。

- 侵入の防止、さらには被害の拡大を防ぐためにも、速やかな通報にご協力をお願いいたします。

| 市町村名 | 担当課 | 電話番号 |

メールアドレス等 メールをご利用の際は、■を@に置き換えて送信ください。 |

| 京都市 | 環境政策局環境企画部環境保全創造課 | 075-222-3951 | k-kyosei■city.kyoto.lg.jp |

| 福知山市 | 産業政策部エネルギー・環境戦略課 | 0773-48-9554 | enekan■city.fukuchiyama.lg.jp |

| 舞鶴市 | 市民環境部生活環境課 | 0773-66-1064 | kankyou■city.maizuru.lg.jp |

| 綾部市 | 市民環境部環境政策課 | 0773-42-1489 | kankyoseisaku■city.ayabe.lg.jp |

| 宇治市 | 人権環境部環境企画課 | 0774-20-8726 | kankyoukikakuka■city.uji.kyoto.jp |

| 宮津市 | 市民環境部市民環境課 | 0772-45-1617 | eisei■city.miyazu.kyoto.jp |

| 亀岡市 | 環境先進都市推進部環境政策課 | 0771-25-5023 | kankyo-soumu■city.kameoka.lg.jp |

| 城陽市 | 市民環境部環境課(農地以外) | 0774-56-4061 | kankyo■city.joyo.lg.jp |

| まちづくり活性部農政課(農地) | 0774-56-4005 | nosei■city.joyo.lg.jp | |

| 向日市 | 環境産業部衛生環境課 | 075-874-2189 | kankyo■city.muko.lg.jp |

| 長岡京市 | 環境経済部環境政策室 | 075-955-9685 | kankyouseisaku■city.nagaokakyo.lg.jp |

| 八幡市 | 市民生活部環境業務課 | 075-983-2798 | gyomu■city.yawata.lg.jp |

| 京田辺市 | 経済環境部環境課 | 0774-64-1366 | kankyo■city.kyotanabe.lg.jp |

| 京丹後市 | 市民環境部生活環境課 | 0772-69-0240 | kankyo■city.kyotango.lg.jp |

| 南丹市 | 市民部環境課 | 0771-68-0085 | kankyou■city.nantan.lg.jp |

| 木津川市 | 市民環境部環境課 | 0774-75-1215 | machibika■city.kizugawa.lg.jp |

| 大山崎町 | 経済環境課 | 075-956-2101 | keizai■town.oyamazaki.lg.jp |

| 久御山町 | 事業環境部産業・環境政策課 |

075-631-9964 |

sangyo■town.kumiyama.lg.jp |

| 井手町 | 産業環境課 | 0774-82-6168 | sangyou■town.ide.lg.jp |

| 宇治田原町 | 建設環境課 | 0774-88-6639 | junkan■town.ujitawara.lg.jp |

| 笠置町 | 税住民課 | 0743-95-2302 | zeijuumin■town.kasagi.lg.jp |

| 和束町 | 建設農政課 | 0774-78-3008 | kennou■town.wazuka.lg.jp |

| 精華町 | 健康福祉環境部環境推進課 | 0774-95-1925 | kankyo■town.seika.lg.jp |

| 南山城村 | 産業観光課 | 0743-93-0105 | d_sangyou■vill.minamiyamashiro.lg.jp |

| 京丹波町 | 健康福祉部住民課 | 0771-82-3803 | jyumin50■town.kyotamba.lg.jp |

| 伊根町 | 住民生活課 | 0772-32-0503 | |

| 与謝野町 | 農林環境課 | 0772-43-9023 | ondanka■town.yosano.lg.jp |

| 京都府 | 総合政策環境部自然環境保全課 | 075-414-4706 | shizen-kankyo■pref.kyoto.lg.jp |

メールをご利用の際は、■を@に置き換えて送信ください。

市町村名をクリックすると各所属のクビアカツヤカミキリ関連HP(外部リンク)に接続します。

クビアカツヤカミキリとわかったら

- 以下の指針およびマニュアルに基づき、管理者または地権者の方にご対応をお願いします(伐採や焼却の費用などの補償については、現在、対応できる制度がありません)。

- 現時点では効果的な防除方法がなく、本種の拡散を防ぐためには、木を切り倒して根も引き抜き、焼却することが基本です。ただし、それができない場合はネットを木に巻きつけるなど、他の方法も考えられます。

京都府クビアカツヤカミキリ防除等推進指針(PDF:494KB)

クビアカツヤカミキリ防除対策マニュアル(PDF:771KB)

わかりやすい防除方法はコチラ

(指針添付資料)

クビアカツヤカミキリの防除法(国立研究開発法人森林研究・整備機構)(外部リンク)

クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等の依頼について (環境省自然環境局野生生物課(環自野発第2405282号 )、令和6年5月28日)(PDF:792KB)

「特定外来生物『クビアカツヤカミキリ』啓発チラシ」

このたび、早期発見・早期防除を図るため、京都府内への侵入が危惧される特定外来性生物「クビアカツヤカミキリ」の特性をわかりやすく紹介する啓発チラシを作成しました。府民の皆さんからの通報により早期発見・早期防除を目指しています。

各市町村で配布しているほか、以下からもダウンロードできますので、是非、ご覧・ご利用ください。 (↓画像をクリックいただきますと、ダウンロードできます。)

クビアカツヤカミキリ講習会を実施しています!

お問い合わせ

総合政策環境部自然環境保全課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4706

ファックス:075-414-4705

(PDF:2,377KB)

(PDF:2,377KB)