ここから本文です。

環境・建設交通常任委員会管内調査(平成27年7月14日~7月15日)

京都府道路公社、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所、京丹波町[於:道の駅味夢の里](船井郡京丹波町)

京都縦貫自動車道(丹波綾部道路)の概要について

京都縦貫自動車道の丹波綾部道路、京丹波わちインターチェンジから丹波インターチェンジまでの18.9キロメートルが平成27年7月18日に開通する運びとなりました。これで、宮津天橋立インターチェンジから久御山インターチェンジ間約100キロメートルが全線開通することにより、地域の活性化、災害時の緊急輸送などの安全安心、所要時間の短縮という効果が期待されています。

開通した京丹波わちインターチェンジから丹波インターチェンジまでの18.9キロメートルは、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所がトンネル等土木工事、京都府道路公社が舗装・標識等施設工事を行うなど、役割を分担して施工されました。

新たに設置された京丹波パーキングエリアは、大型車32台、普通車98台の駐車が可能であり、隣接には、地域振興施設として道の駅「京丹波味夢の里」が京丹波町により整備されました。

今回の開通区間内には、京都縦貫自動車道の中でも最も長い新瑞穂トンネル(全長2,906メートル)があります。新瑞穂トンネルの工事では、途中で破砕帯にあたり毎分2,000リットルの出水があったことや、機械で掘削が困難な堅い岩盤が、空気や水にさらされると非常に脆くなり、切土法面を保護するのに労力を要したことなど、水と土との戦いであったとのことであり、このトンネルの難工事により、平成26年度末に開通する予定が本年7月となりました。

丹波綾部道路は、道路公社が管理する有料道路であり、丹波インターチェンジ以南はネクスコ西日本が管理する有料道路となり、いずれも区間料金制をとっているものの、通行料金の料金設定の考え方が異なり、また割引方法に違いがあるとのことでした。なお、本線上に料金所を設置していないのは、抵抗感なく通行できるようユーザーの利便性を考えたものであり、管理者の異なる区間では珍しいとのことでした。

この道路をいかに地域の振興に活かしていくか、振興局においても課題意識を持ちながら取り組んでおられ、道の駅の活用やスポーツ観光、インバウンドを中心に取り組みを推進されるとのことでした。

今回の調査では、事業概要について説明を受けた後、京丹波パーキングエリア、新瑞穂トンネル、京丹波みずほインターチェンジを視察しました。

主な質疑

- 通行料金体系について

- 全線開通による1日の通行見込量について

- トンネル等難工事箇所の状況について

- トンネル点検等の間隔について

- 開通時の車線数及び今後4車線化の予定について など

新瑞穂トンネルにおいて説明聴取

京丹波みずほインターチェンジを視察

中丹西土木事務所、国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所、福知山市[於:中丹西土木事務所](福知山市)

由良川流域(福知山市域)の総合的な治水対策事業等の状況について

由良川沿川の福知山市では、平成26年8月豪雨により弘法川、法川の流域で床下、床上合わせて3,000戸を超える甚大な浸水被害が発生しました。こうした被害を受けて、国土交通省、京都府、福知山市で構成する「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」を開催し、3者が役割分担のもとに浸水対策事業を実施することとし、昨年12月に治水対策がまとめられました。

これを踏まえ京都府が管理する由良川下流圏域の河川整備計画の変更、それと合わせ、国による床上浸水対策特別緊急事業が新たに採択され、今年度から5年間で集中的に対策を実施することになりました。概ね5カ年程度で平成26年8月豪雨と同程度の降雨に対して床上浸水の概ね解消を目指すこととして、京都府では、弘法川及び法川の河川改修・調整池・ポンプ施設等を整備し、早期に洪水被害軽減を図ることとしており、今年度は、予算額8億円で、弘法川で掘削工、護岸工、測量及び用地買収、法川では、測量設計及び用地買収を実施することになっています。

国においては、由良川本川の出水時に本川の樋門が閉鎖することにより生じる内水被害の軽減を図るため、排水機場のポンプを増強されることになっています。

また、福知山市では貯留施設の新設や調整池及びため池の改良、既設下水管の増強などのハード対策や、水位計やCCTVカメラ等の設置による監視体制の強化、内水ハザードマップ作成等による避難警戒意識の啓発などのソフト対策を実施されるとのことでした。

今年度以降も引き続きこの3者で「推進・調整会議」を設置し、情報の共有、事業調整を行われます。

さらに国においては、平成25年度から緊急的な治水対策にも着手されており、10年間で2度浸水(平成16、25年)している地域を対象に、堤防からの越水と家屋浸水を防止するために、下流での輪中堤・宅地嵩上げ、中流部での掘削や築堤等を実施されています。

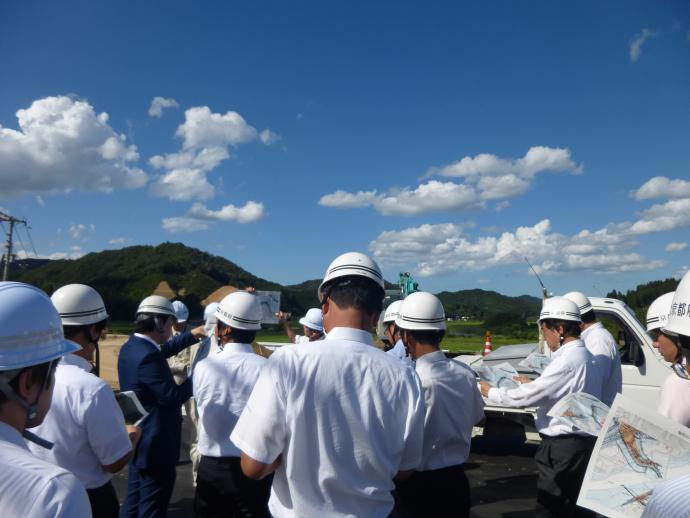

今回の調査では、事業概要や進捗状況の説明を受けた後、今後整備される調整池、排水機場予定地、大江町北有路地内で実施されている由良川直轄河川改修事業の築堤工事現場、平成25年10月に流失し、本年6月に復旧工事が終了した有路下橋を視察しました。

主な質疑

- 豪雨時の家庭及び水田での雨水の貯留方法について

- 市街地での貯留場所及び工夫について

- 福知山市より下流での治水対策整備について

- 由良川高水位時の排水機場ポンプ操作の運用について

- 避難指示の夜間対策について

- 樋門操作水位について など

排水機場予定地にて説明

由良川直轄河川改修事業築堤工事現場

京丹後市役所(京丹後市)

再生可能エネルギー普及促進に向けた取組について

京丹後市では、平成24年度に再生可能エネルギー事業化検討委員会を設け、25年3月に再生可能エネルギー導入促進に関する基本的な方針を定め、再生可能エネルギー事業の市内への導入を促進することを確認されました。この基本方針の具体的な目標は(1)売電収入、自然エネルギー活用による地域の活性化、(2)エネルギーの地域内創出、電力自給率の向上、(3)温室効果ガス排出抑制です。この目的達成のため、再生可能エネルギー普及促進のために必要な環境を整備するという市の果たすべき役割と再生可能エネルギー事業を地域に提案してプレイヤーとしてこれを推進する市民・事業者・関係機関の役割を決められています。

また、京丹後市エコエネルギーセンターでは、食品廃棄物、家庭生ゴミを資源化する取組が行われています。従来であれば可燃ゴミとしてゴミ処理施設で焼却処分されていた食品廃棄物を分別収集してメタン発酵させ、電気と肥料を生み出す取組が行われています。平成15~20年度にかけて行われたNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)による「新エネルギー等地域集中実証研究」の中核施設として平成17年に建設された施設を平成21年度に京丹後市が無償譲渡を受け管理運用されています。施設では日量100トンを受け入れる能力がありますが、現在の受入量は日量10~20トンで推移しているとのことでした。発電時に生じる熱は施設内の暖房やロードヒーティングに利用するほか、メタン発酵槽からバイオガスを取り出したあとに生じるメタン発酵消化液全量を液肥として水稲、牧草、国営農地での一般野菜等に利用され、資源循環型農業を展開する取組も行われています。現在モデル実証プロジェクトを実施中であり、原料のうち家庭生ゴミは0.4パーセントですが、市内循環を高めるため、平成30年までに市内全域の家庭生ゴミの全量をエコエネルギーセンターで資源化する計画が進められています。

また、平成26年9月から市内の小中学校、幼稚園、保育所から給食残渣を受け入れ資源化されており、児童・生徒の環境学習の場としての利用も増えています。資源の循環を体験するために、液肥で栽培されたコメを一部の学校給食で提供するという食の循環の取組も行われているとのことでした。

主な質疑

- エコエネルギーセンター設置時の申請者について

- 市全域から生ゴミを回収した場合の回収量について

- 農家からの液肥の散布依頼状況及び生成された液肥の利用率について

- 施設の維持管理費について

- 事業実施により削減された経費及び市民へのアピールポイントについて

- 市民太陽光発電事業売電収益により実施される補助事業予算について

- 木質資源活用による市民参加型活動及び雇用の創出の状況について

- 避難施設等緊急時電力確保促進事業での蓄電池の蓄電量及び蓄電時間等について など

京丹後市役所での説明聴取

京丹後市エコエネルギーセンターでの説明

北近畿タンゴ鉄道株式会社、WILLERTRAINS株式会社、宮津市[於:天橋立ターミナルセンター](宮津市)

上下分離方式による京都丹後鉄道の取組について

北近畿タンゴ鉄道株式会社は、これまで第一種鉄道事業者として、鉄道施設・車両、鉄道用地を保有し、一体管理して運行してきましたが、平成27年3月、国土交通大臣から鉄道事業再構築実施計画の認定を受け、4月1日に鉄道事業を上下分離し、北近畿タンゴ鉄道株式会社が第三種鉄道事業者として鉄道施設、車両等の保有を担い、WILLERTRAINS株式会社が北近畿タンゴ鉄道株式会社の所有している鉄道施設や車両等を借用して運行を担うことになりました。

WILLERTRAINS株式会社では、鉄道事業再構築実施計画が10年間の計画であるものの、20年後も30年後もこの地が盛り上がっていくことを目指し、「交通革新」と「街づくり」を連携させて地域の価値を向上させていくことを進めるという大きな構想を掲げられています。

単に鉄道だけではなく、街と一体となって丹後エリアの価値向上に努めていきたいと考えておられ、この10年間、高次元公共交通ネットワークをしっかり作る、若者の雇用の場を創出する、交通・街づくりを目指す学生を教育する場を作ることを目指されるとのことです。初年度である平成27年度は、まずしっかりと安全を確保して、スムーズな移行を行い、2年後、3年後と乗車人員を増やしていきたいとのことでした。

移行後の取組については、地元に愛されるシンボリックな鉄道をブランディングコンセプトにし、京都丹後鉄道への名称変更、乗務員の制服のリニューアル、路線名の呼称の変更、7つの駅名を沿線住民や自治体と意見交換を行い最寄りとなる観光地や施設の名称を表すわかりやすいものに4月1日から変更されました。また、地元への開業の周知のため、5月31日には「大丹鉄まつり」が開催され、約1万人の来場者を集めました。この日は鉄道利用者も多く乗車人員は前年同曜日比200パーセントとなったとのことで、企画内容としっかりとしたPRを行うことで多くの人が集まることや周辺商店などへの波及効果も高かったということが事例としてできたことから、今後も家族をテーマとした企画乗車券の販売などでしっかりと地元に経済効果をもたらしてきたいとのことでした。

さらに、安全運行の維持確保を基本としながら、利用促進、サービス向上等全力で取り組み、鉄道事業再構築をしっかりと定着させ、沿線の活性化やまちづくりに寄与していきたいとのことでした。

今回の調査では、西舞鶴駅車両基地において、くろまつ及びあかまつの車両を視察しました。また、事業概要について説明を受けた後、天橋立駅舎を視察しました。

主な質疑

- くろまつ、あかまつ、あおまつのPR方法について

- くろまつの乗車率及び団体での利用状況について

- KTR時実施のフラワーオーナー制度について

- 利用者の推移及び営業努力について

- 将来に向けた人材育成における教育機関との連携について

- 天橋立駅舎前道路整備の市民の反応について など

天橋立ターミナルセンターでの説明聴取

くろまつ車内での説明

お問い合わせ

京都府議会事務局委員会課調査係

京都市上京区下立売通新町西入

電話番号:075-414-5541

ファックス:075-441-8398