ここから本文です。

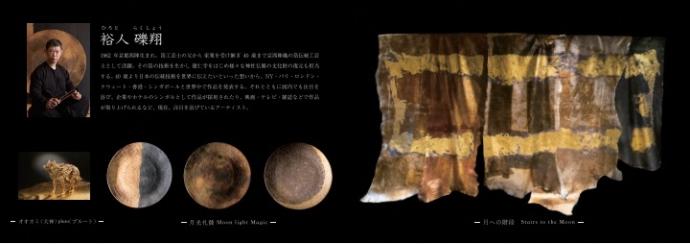

裕人礫翔(京都企業紹介)Rakusho Hiroto

知恵の経営、元気印、経営革新、チャレンジ・バイの各認定等を受けた府内中小企業を紹介するページです。

裕人礫翔プロモーションビデオ

(2023年11月29日更新、ものづくり振興課 足利)

裕人礫翔様(京都市)のプロモーションビデオです。

1万ドルのチョコレート $10,000 chocolate

(2023年11月16日更新、ものづくり振興課 足利)

羽田空港第3ターミナル・伝統工芸高級店「ジャパンマスタリーコレクション」。裕人礫翔様(京都市)の蒔絵チョコレートです。

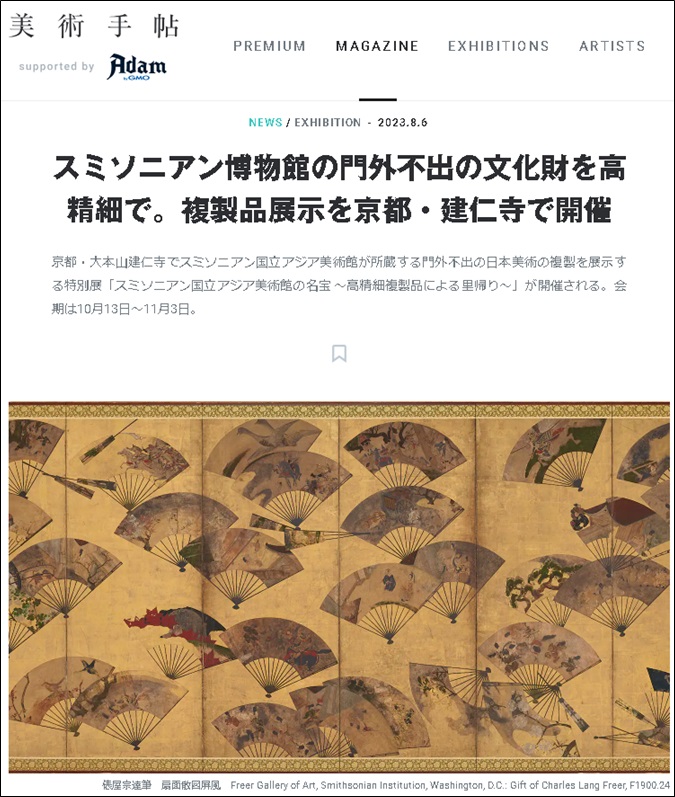

「綴プロジェクト」「-永遠・TOWA-」

(2023年10月13日更新、ものづくり振興課 足利)

綴プロジェクト

裕人礫翔様(京都市)の関わる「綴プロジェクト」(美術手帖記事(外部リンク))。

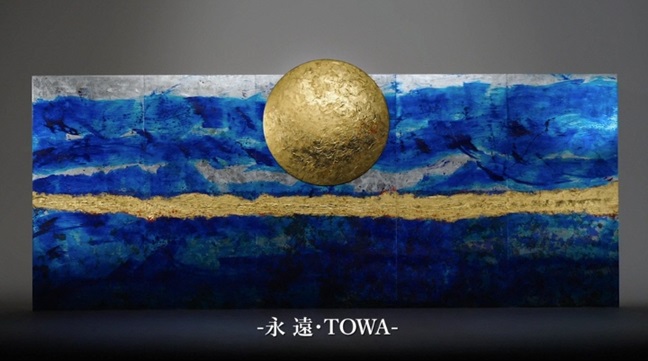

作品「-永遠・TOWA-」

裕人礫翔様(京都市)が、旭食品株式会社(高知県)(外部リンク)100周年記念作品として納められたものです。

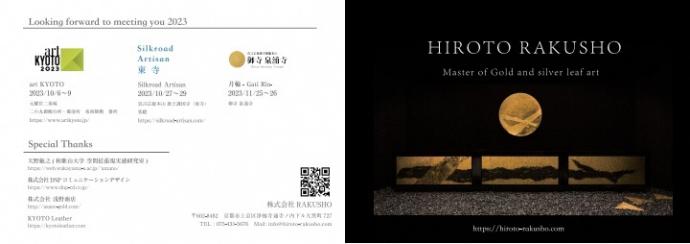

アートレジンテーブルなどイベント情報

(2023年10月2日更新、ものづくり振興課 足利)

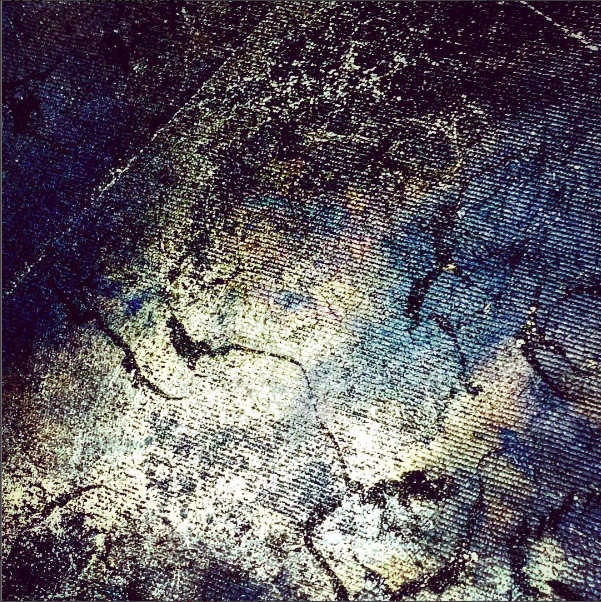

屋久杉+金箔・プラチナ箔による「アート・レジンテーブル」

数千万円のテーブルです。既に多く売れているそう!すごいですね。

「Looking forward to meeting you 2023」

二条城(10月5日~9日)・東寺(10月27日~29日)・泉涌寺(11月25日~26日)でイベント開催

泉涌寺未生流90周年のイベントとのコラボレーション

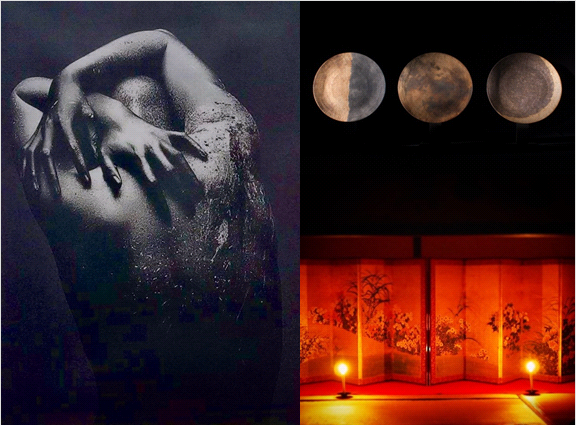

裕人礫翔様(京都市)の宇宙兄弟屏風等。御寺 泉涌寺にて(2022年11月12日・13日)

art KYOTO 2022

世界遺産・二条城を舞台にした国際的なアートフェア「art KYOTO 2022」(10月14日(金曜)~16日(日曜))(外部リンク)に出展。

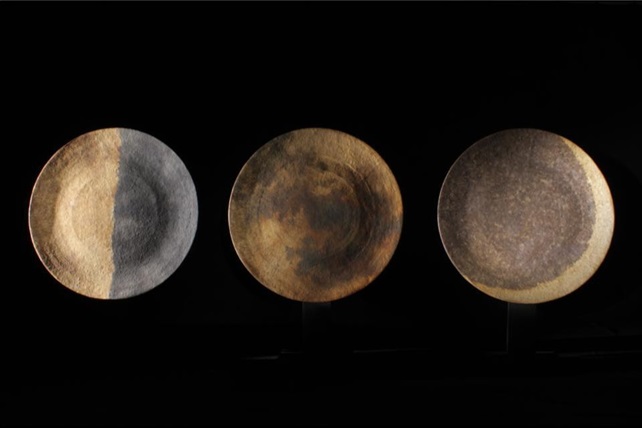

「月を見る。月から見る」

裕人礫翔『宇宙兄弟』コラボレーション(宇宙兄弟Offical Web(外部リンク))、 「月を見る。月から見る」(2022年3月10日~13日、東京国際フォーラム)

金と銀、伝統と現代が織りなす「箔deアート」“Haku de art” is a fusion of gold and silver, tradition and modernity.

(掲載日:平成29年2月6日、聞き手・文:ものづくり振興課 足利)

裕人礫翔様(京都市)にお話をおうかがいしました。

箔アーティスト Foil artist

―伝統工芸士でらっしゃいますが、これまで、様々なアーティストとのコラボレーションなど多彩な活躍をされてますね。Although you are a traditional craftsman, you have been involved in a wide variety of activities, including collaborations with various artists.

礫翔) 京都・西陣で生まれ育ち、実家である西山治作商店は箔工芸を営んでいますが、私は40歳の頃独立しまして、現在、「箔アーティスト」として活動しています。I was born and raised in Nishijin, Kyoto, and my parents' house, Nishiyama Jisaku Shoten, runs a foil crafts business, but I became independent around the age of 40 and currently work as a foil artist.

―箔工芸とは?What is foil craft?

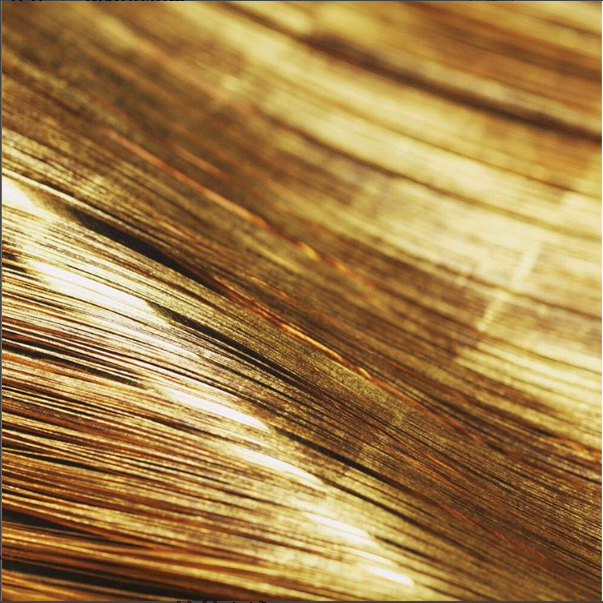

礫翔) まず、展延性のある金、銀、プラチナ、真鍮などの金属を打展して、0.1ミクロン厚に引き延ばしたものが「箔」ですね。金沢が日本の金箔の99%を「生産」しているのに対し、京都はその「活用」面で長けています。First, ``leaf'' is made by rolling malleable metals such as gold, silver, platinum, and brass to a thickness of 0.1 micron. While Kanazawa produces 99% of Japan's gold leaf, Kyoto is better at utilizing it.

―なるほど。I see.

礫翔) 箔を柿渋、漆、特殊の糊で和紙に貼り、細い線状に裁断したものを「引箔」と言いますが、これを絹と合わせ、帯や着物の素材にする一連の作業が「箔工芸」です。西陣織の帯づくりには、金糸・銀糸を織り込む方法と、糸ではなく箔工芸で作った、細くはありますが幅のある平たい引箔を織り込む方法があります。Hikihaku is a process in which foil is pasted onto washi paper using persimmon tannin, lacquer, and special glue and cut into thin lines.The process of combining this with silk and using it as material for obi and kimono is called haku crafts. "is. There are two ways to make Nishijin-ori obi: one is to weave gold and silver threads, and the other is to weave thin, but wide, flat hikihaku, which are made using foil crafts instead of threads.

―そうなのですね。Huum.

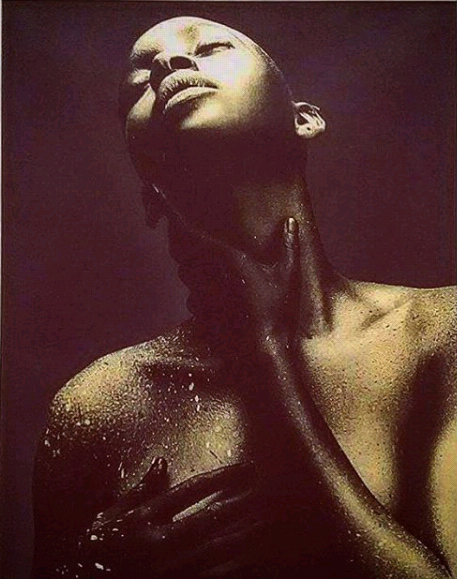

礫翔) こうした「箔工芸」で培った技術を使って、インテリア、アパレル、ファッションアイテムなど生活の様々なシーンへの応用、アート作品への展開を行っているのです。おかげさまで、国内外から様々なお声がけをいただいております。Using the techniques cultivated through these ``leaf crafts'', we apply them to various scenes of daily life such as interiors, apparel, and fashion items, and develop them into works of art. Thanks to you, we have received a variety of feedback from both inside and outside Japan.

金銀箔― 侘び・錆びと鮮やかさが共存する世界観 Gold and silver foil - a world view where wabi/rust and vividness coexist

―「箔アーティスト」たり得る強みは何でしょう?まず驚くのは、金銀箔なのに色が多彩であるということですが。What are the strengths of being a “Haku Artist”? The first thing that surprises me is that even though it is made of gold and silver leaf, it comes in a variety of colors.

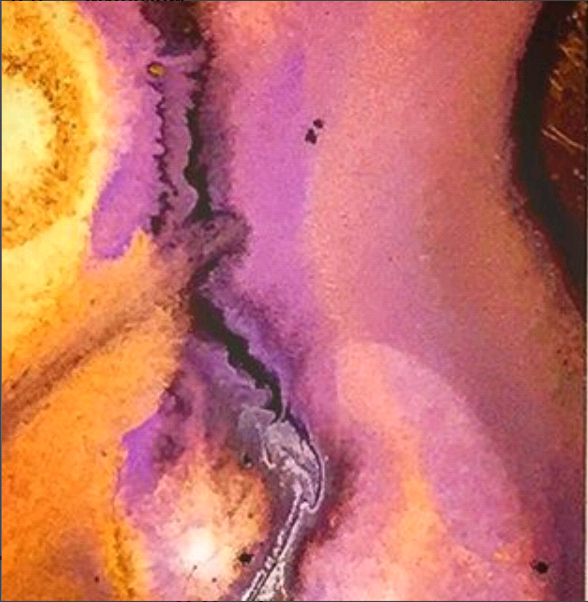

礫翔) そうですね。まず1つは、箔の「表情」を自由自在に操れるということですね。金箔は通常、金97%に銀と銅を混ぜて伸ばすのですが、金の含有量が多いほど赤みが増し、逆に少なくなるほど青みが増して薄くなりますので、その辺りの微妙な風合いを考慮して金箔を作ってもらうのです。さらに、錆びさせることで変化を付けていくのです。The first is that you can freely manipulate the ``expression'' of the foil. Gold leaf is usually made by mixing 97% gold with silver and copper, but the higher the gold content, the more red it becomes, and conversely, the less gold it contains, the more bluish it becomes and the thinner it becomes. The gold leaf is made with this in mind. Furthermore, by letting it rust, changes can be made.

―金、銀も錆びるのですね。Gold and silver also rust.

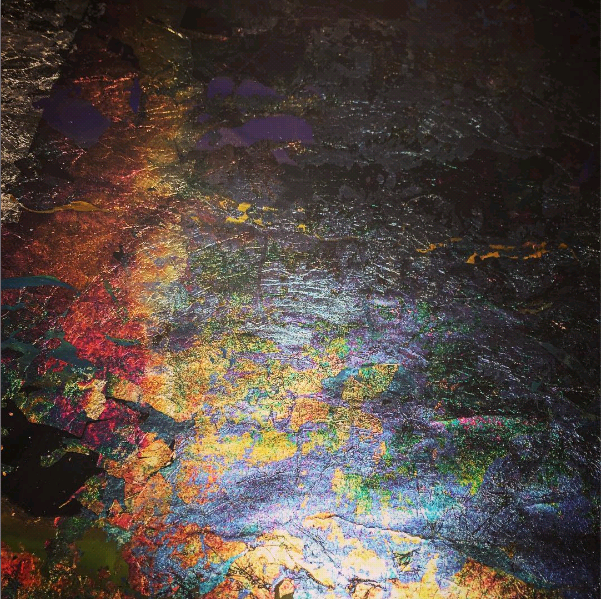

礫翔) それにより、文字通りワビ、サビを表現できます。銀の場合は、色そのものを変化させることができます。硫黄と熱によって酸化させることで、銀から薄金、濃金、赤、青、緑、紫、黒、墨と変化します。この変化をコントロールして、自分が求める色を出すのが難しいのです。This allows you to literally express the wabi and chorus. In the case of silver, the color itself can be changed. By oxidizing it with sulfur and heat, it changes from silver to light gold, rich gold, red, blue, green, purple, black, and ink. It is difficult to control this change and produce the color you want.

箔の表情を操るたしかな技術×異素材コラボの発想豊かなデザイン―「現代の尾形光琳」Proven technique for manipulating the expression of foil x creative design that combines different materials - ``Modern Korin Ogata''

―すごい技術ですね。That's amazing technology.

礫翔) 2つ目として、「異素材」とコラボレーションできる点も強みですね。The second advantage is that we can collaborate with different materials.

―どうやってくっつけているのですか?How do you attach it?

礫翔) 柿渋や漆等を混ぜた糊で箔を和紙に貼るのが「引箔」だと申しましたが、素材や用途に応じて独自の糊を調合します。これがまた難しいのです。例えば、デニム素材の帯を作りました。これは家庭で洗濯できる帯なのです。今春公開の映画に登場しますが、主人公の役者自らがこの帯を選び身に付けてくれています。As I mentioned earlier, ``Hikihaku'' is the process of pasting foil onto washi paper using a paste mixed with persimmon tannin, lacquer, etc., but unique pastes are prepared depending on the material and purpose. This is also difficult. For example, I made a belt made of denim material. This is a belt that can be washed at home. It will appear in a movie to be released this spring, and the main character himself chose this belt to wear.

―帯って普通絹のものしか思いつきませんよね。どうしてそういう発想が出てくるのですか?The only obi I can think of is something made of regular silk. How did such an idea come about?

礫翔) 伝統産業の中で生まれ育ち、そこで仕事もしていますが、実は、学校では油絵を学んでいました。そうしたことから、伝統産業、日本画の世界だけでは思いつかないデザイン、和と洋の融合したデザインを得意としています。そして、デザインだけではなく、箔の表情を自在に操るたしかな技術があるという点を評価いただいて、ニューヨークにある世界最高級の百貨店、Bergdorf Goodmanからお声かけいただき、出展させていただきました。光栄なことに何万人のデザイナーの中から選んでいただいたのです。Although I was born and raised in a traditional industry and work there, I actually studied oil painting in school. Because of this, we specialize in designs that cannot be imagined only in the world of traditional industry and Japanese painting, and designs that fuse Japanese and Western styles. In addition to the design, we were praised for our solid technique for freely controlling the expression of foil, and were approached by Bergdorf Goodman, the world's finest department store in New York, to exhibit our work. It was an honor to be chosen from among tens of thousands of designers.

―それはすごい!That's great!

礫翔) 様々な異分野の方々とコラボレーションを進めていくうちに、大手広告代理店の方に「現代の尾形光琳」だと言っていただきました。これも大変光栄なことです。As I collaborated with people from various fields, I was told by a major advertising agency that I was a ``modern-day Korin Ogata.'' This is also a great honor.

文化財デジタルアーカイブ Cultural property digital archive

―デジタルアーカイブにも取り組まれていましたね。You were also working on a digital archive.

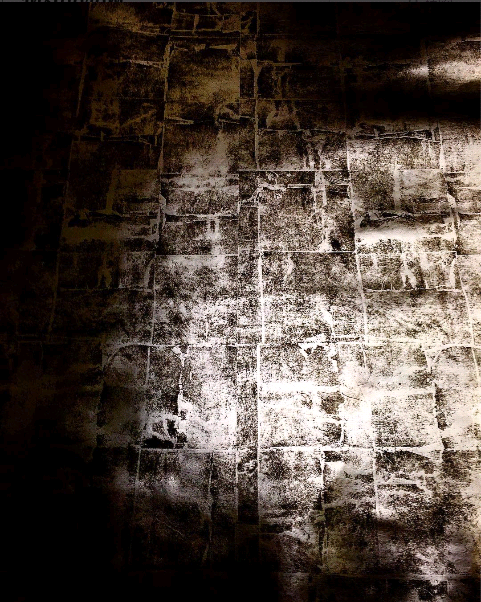

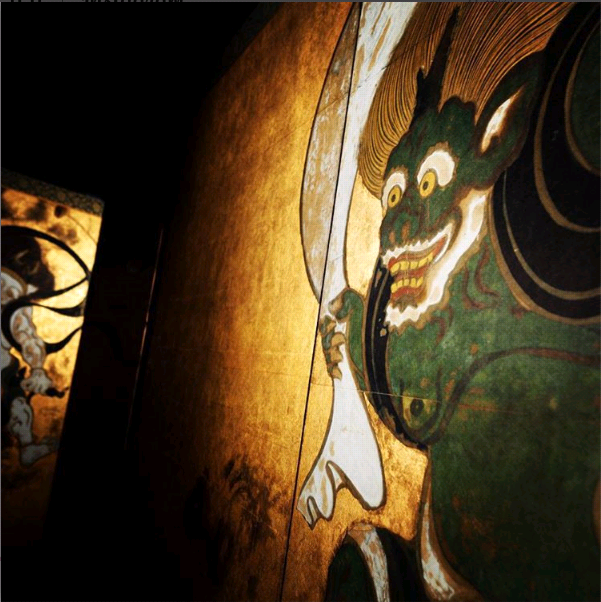

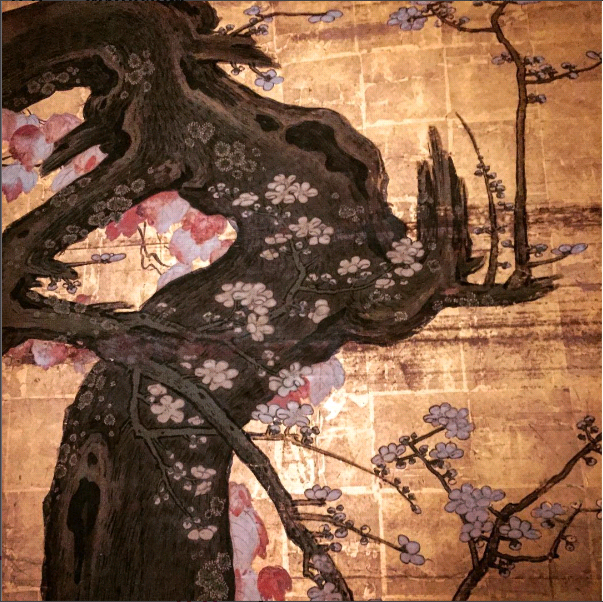

礫翔) キャノンの文化事業「綴プロジェクト」ですね。国外に流出してしまった屏風絵などを復元し、複製を元にあった寺社に戻したり、劣化を防ぐために頻繁に展示できない美術品を復元し、美術館で代わりに展示したり、あるいはこれらを教育に活用するものです。これに私の特許技術を活用しているのです。This is Canon's cultural project, Tsuzuri Project. We are restoring folding screen paintings that have been leaked overseas and returning copies to the temples and shrines where they came from. We are also restoring artworks that cannot be frequently displayed to prevent deterioration and displaying them in museums instead. It is used for education. This is where I utilize my patented technology.

―どういうことですか?What do you mean?

礫翔) キャノンのカメラを使って作品をいくつかに分割しながら撮影します。それらを合成、色の調整を行い、和紙や絹本に印刷します。その上に私が金箔を貼るのです。金箔の輝きなど、印刷では再現できないので、上から箔を貼るのです。Using a Canon camera, the work is divided into several parts and photographed. We combine them, adjust the colors, and print them on Japanese paper or silk. I will put gold leaf on it. The shine of gold leaf cannot be reproduced by printing, so foil is pasted on top.

―難しいのですか?Is it difficult?

礫翔) 本来は箔の上に絵を描いたわけですから、金箔があたかも絵の下にあるような細工も必要ですし、金のぼかし具合も難しいです。昔のように厚い金箔もありませんので、薄い箔を使ってどう厚みを見せるかなど苦労の連続でした。そして、復元ですから、新しい金箔を貼るのですが、何百年経過した姿になるように、錆びさせたり、削ったり、箔の表情を整えていきます。Originally, the picture was drawn on foil, so the gold leaf had to be crafted to look like it was underneath the picture, and it was also difficult to get the gold to blur. We didn't have thick gold leaf like we used to, so we had a lot of trouble figuring out how to make it look thicker by using thinner foil. Then, since it is a restoration, new gold leaf is applied, but the appearance of the leaf is adjusted by rusting, scraping, etc. so that it looks like it has been for hundreds of years.

―今後の展望はいかがでしょう。What do you think about the future?

礫翔) 最近、国内外を問わず、大変多くのコラボレーションの機会をいただきます。伝統産業で培った技術とデザイン力を活かし、京都・西陣を世界に発信していきたいと思います。Recently, we have been receiving many collaboration opportunities both domestically and internationally. We would like to utilize the technology and design capabilities cultivated through traditional industries to promote Kyoto and Nishijin to the world.

今後ますます楽しみですね!

お問い合わせ