ここから本文です。

mui lab株式会社(京都企業紹介)mui lab Co., Ltd.

知恵の経営、元気印、経営革新、チャレンジ・バイの各認定等を受けた府内中小企業を紹介するページです。

「CES Innovation Awards」3度目の受賞

(2023年1月12日更新、ものづくり振興課 足利)

mui lab株式会社(外部リンク)が、CESで3度目のアワードを受賞されました。This is their third time receiving an award at CES.

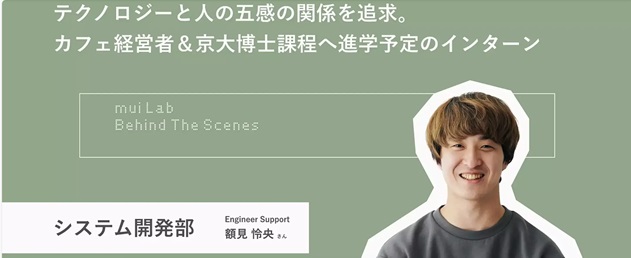

IoT企業mui Lab発、大学生起業家によるレーザー加工クッキーカフェ店 Laser-processed cookie cafe shop created by a university student entrepreneur

(2023年12月27日、ものづくり振興課 足利)

大木社長曰く「今では、すっかりIoT企業になった」というmui lab株式会社(外部リンク)さん。インテリア製品muiの開発を通して、「製品」と「情報技術」の両方に精通する珍しい企業となったことで、様々な企業からもIoTの相談が相次いでいるそう。Mui Lab Co., Ltd. says, ``Now, it has completely become an IoT company,'' according to President Oki. Through the development of the interior product mui, the company has become a rare company that is well-versed in both "products" and "information technology," and as a result, a variety of companies have been inquiring about IoT.

そんなmui labさんのインターン生が、すごいカフェバーを祇園にオープンされています。その名も「Canette」。詳しくは、下記記事(外部リンク)をご覧ください。An intern from mui lab has opened an amazing cafe bar in Gion. Its name is "Canette". For more information, please see the article below.

Best of CES賞とEbisugawa Salone

(令和2年8月8日、ものづくり振興課 足利)

mui lab株式会社(外部リンク)(中京区)の「mui」。静電容量方式による「木」のタッチパネル・ディスプレイで、様々な情報表示が可能なこのテクノロジーインテリアが、今年のCES2020でBest of CES賞に輝くなど、世界への扉を拓きつつあります。

BtoBによるハードウェア実装とカスタムソフトウェア開発から、今後は、HEMSへの本格展開も待ち望まれるところ、本社横にサロンを期間限定オープンされました。

この施設、同社だけでなく、他の企業、スタートアップのワーケーション、サテライトなどシェアリング活用も視野に入れてらっしゃいますので、ご関心のある方は是非ご連絡を!

This technological interior, which can display a variety of information using a capacitive wooden touch panel display, is opening doors to the world, winning the Best of CES award at this year's CES2020. From hardware implementation and custom software development through BtoB, full-scale expansion into HEMS is expected in the future, and a salon was opened for a limited time next to the company's headquarters. We are considering sharing this facility not only with the company, but also with other companies, startups, workstations, and satellites, so if you are interested, please contact them!

Muiがお出迎え。「京都府ご来社」と。ありがとうございます。

3階建で、中は広々!

こうした映像芸術も。

muiは、案内表示や、美術品の説明など、様々な使われ方をしています。

木×IoTのインテリア製品「mui(ムイ)」Wood x IoT interior product “mui”

(掲載日:平成30年9月13日、聞き手・文:ものづくり振興課 恩地)

【 mui 】

mui lab株式会社(外部リンク)(中京区)の大木CEOにお話をおうかがいしました。

2017年創業―はじまりは、NISSHA(株)の社内ベンチャー Founded in 2017 - started as an internal venture of Nissha Co., Ltd

―企業の概要について教えてください。Please give us an overview of your company.

大木) 当社は、京都市中京区において、平成29年(2017年)10月末に創業しました。

それまでは、私は、NISSHA(株)のシカゴやボストンの海外拠点で駐在員(営業)として海外勤務をしておりました。2015年11月に現在の共同創設者である廣部延安が私と出張でニューヨークに訪れた際に、社内で始まろうとしていたベンチャー制度に共同提案することを決心し2016年2月より当初のプロジェクトがスタートしました。2017年9月のIndustry Co-Creation参加後、起業を決意しUSA滞在中にmui Labの起業を提案、社内初のベンチャー企業として新会社の設立が認められ、現在は、約10名のメンバーで「 mui 」の開発をおこなっています。Our company was founded at the end of October 2017 in Nakagyo Ward, Kyoto City. Until then, I worked overseas as a representative (sales person) at Nissha Co., Ltd.'s overseas offices in Chicago and Boston. In November 2015, when Nobuan Hirobe, the current co-founder, visited New York on a business trip with me, we decided to jointly propose a venture system that was about to start within the company. The project has started. After participating in Industry Co-Creation in September 2017, he decided to start a business and proposed starting mui Lab while in the USA.The company was approved to establish a new company as the company's first venture company, and currently has about 10 members. We are developing "mui".

―その「mui 」とはどのような製品ですか?What kind of product is "mui"?

大木) 開発しましたIoTパネル「mui」は見た目はインテリアの木の佇まいをしていますが、実際は自社開発の木目調タッチパネルとディスプレー、そしてOS搭載のコンピューターが内蔵されており、自社で手掛けるクラウドに接続し、他のプラットフォームと連携しています。日本家屋の「梁」から着想を得て居住空間になじむようにデザインしました。生活に寄り添い潤いや広がりをもたらすプロダクトです。会社名にもなっているmuiは、作為的でなく自然なさまであることを意味する「無為自然」から名付けています。そのようなライフスタイルを私たちの製品やサービスを通じて提供していきたいという願いをこめています。The developed IoT panel "mui" looks like interior wood, but it actually has a woodgrain touch panel and display developed in-house, a built-in computer with an OS, and connects to the cloud developed by the company. , works with other platforms. The design was inspired by the beams of Japanese houses and was designed to blend in with the living space. It is a product that brings moisture and expansion to your life. The name mui, which is also the name of the company, comes from the word ``mui natural'', which means something natural rather than artificial. Our desire is to provide such a lifestyle through our products and services.

―「mui」とはどのようなコンセプトや想いがありますか?What is the concept and idea behind “mui”?

大木)「mui」を通じて実現したいことは、テクノロジーを介して生活を便利にすると同時に、身近な自然を思い出すこと、美しさを再発見すること。生活の中心に一片の木が存在することで温かみが生まれ、テクノロジーの冷たさをやわらげる。その空間で豊かな時間を過ごすために、無為自然に静かに佇むプロダクトとして、「mui」は、木とテクノロジーを融合した形で生み出しました。What we want to achieve through "mui" is to make life more convenient through technology, while at the same time remembering the nature around us and rediscovering its beauty. The presence of a piece of wood at the center of life creates warmth and softens the coldness of technology. ``mui'' was created by fusing wood and technology as a product that stands quietly and naturally so that you can spend a rich time in that space.

(外部リンク)(外部リンク)

(外部リンク)(外部リンク)

IMD技術とタッチパネルセンサー技術に着眼 Focusing on IMD technology and touch panel sensor technology

―なぜこのような製品を開発しようと思われたのですか?Why did you decide to develop a product like this?

大木)NISSHA(株)の現地法人NISSHA USA, INC. で事業開発、営業としてアメリカで企業様にユーザーインターフェースにまつわるNISSHAのコア技術を通じたバリュー提供を行っていました。昔から建築デザインに興味があり、自社の商材を使ったプロダクトの商品化ができないかと思っていました。その時に自社開発の加飾フィルム技術であるIMD技術※をコアにタッチパネルセンサー技術を応用したウォールタイル(別添写真参照)を現在のmuiの前進となるチームで発案、ニューヨークの国際家具展示会ICFFへ上梓しました。それが、建築専門誌Architect Newspaperの目に留まり、2015年のBest Of Products Awardを獲得するなど海外で大変好評でした。ちなみにNISSHAのタッチパネル技術は最新のゲームやスマホなどの情報端末にも採用されており、IMD技術は自動車内装や家電のユーザーインターフェースパネルとして高いデザイン性が評価されています。高い技術力にデザインの力が加わり、国際的にも評価を受けたウォールタイルを商品化したものが現製品「mui」の当初のコンセプトの一つになっています。I worked in business development and sales at Nissha USA, Inc., a local subsidiary of Nissha Corporation, where I provided value to companies in the United States through Nissha's core technology related to user interfaces. I have always been interested in architectural design, and I was wondering if it would be possible to commercialize products using our own materials. At that time, a team that would become the future of mui came up with a wall tile (see attached photo) that applied touch panel sensor technology to the core of IMD technology*, a decorative film technology developed in-house, and was held at the International Furniture Exhibition ICFF in New York. I have published it. It caught the attention of the architectural magazine Architect Newspaper, and was very well received overseas, winning the 2015 Best Of Products Award. By the way, Nissha's touch panel technology is also used in the latest games and information terminals such as smartphones, and IMD technology is highly praised for its high design quality as user interface panels for car interiors and home appliances. One of the original concepts for the current product "mui" was to commercialize wall tiles that have received international acclaim by combining high technology with the power of design.

(※)IMDは、「In-mold Decoration」の略語で、射出成型の金型内で転写箔を用いて、加飾と成型を同時に行う技術であることから名付けられたNISSHA(株)の登録商標です。

インターフェイスはテクノロジーのたたずまい Interface is the face of technology

―製品デザインや素材はどのようなところにこだわられてますか?What kind of things do you pay attention to when it comes to product design and materials?

大木)私たちはテクノロジー(コンピューター)と私たちを介する存在であるインターフェースに注目しました。私たちはいつもスマホを介在した情報環境に囲まれて、テクノロジーと暮らしています。テクノロジーはとても便利で役に立ちますが、時に冷たさを感じます。住空間で何も表示されない機器がおかれている様子は、とくにそうで、いつくるかわからない通知を待っているとさびしさすら感じるかもしれない。端末を通じて遠くの人とばかりつながることが増え、実は大切な身近な人とのつながりが薄れているかもしれません。私たちはインターフェースを「テクノロジーのたたずまい」と考えます。一方で、そのたたずまいは、私たちがこれまで大切にしてきた生活との調和が十分とれていないと考えました。私たちはさまざまな空間で時間を過ごしています。働いたり、暮らしたり、休んだり、眠ったり、食事をしたり。人が過ごす空間における「テクノロジーのたたずまい」を改めて考えた時に、古くから最も身近な素材の一つであるオーガニックな木の質感に注目しました。木をはじめとしたあたたかみのある素材というインターフェイスを介して情報や必要な機能にアクセスすることはテクノロジーの冷たさをやわらげてくれるのではないかと考え、デザインしました。We focused on technology (computers) and the interface that exists through us. We live with technology, always surrounded by an information environment mediated by smartphones. Technology is very convenient and helpful, but sometimes it can feel cold. This is especially true when there are devices in your living space that don't display anything, and you may even feel lonely as you wait for notifications that you don't know will come. As we increasingly connect with people far away through our devices, we may actually be losing touch with those close to us. We think of interfaces as "the appearance of technology." On the other hand, we thought that its appearance was not in sufficient harmony with the lifestyle that we have cherished up until now. We spend our time in various spaces. Work, live, rest, sleep, and eat. When we reconsidered the appearance of technology in spaces where people spend time, we focused on the texture of organic wood, which has been one of the most familiar materials since ancient times. We designed this product based on the idea that accessing information and necessary functions through an interface made of warm materials such as wood would alleviate the coldness of technology.

「無為」という新しい概念を創造したい。I want to create a new concept of "mui".

―今後の展開について、教えてください。Please tell us about future developments.

大木)現在は、「mui」の量産化に向けてチーム一丸になって動いております。その後については、既にビームスジャパンへの採用、またミサワホームなど住宅メーカーにてご採用を頂いておりますが、今後広がる「民泊」など新しいライフスタイルへの展開、ホテル客室向け、オフィスなどへの販路拡大をはかるとともに、現在の形状にこだわらず無為的なデザインの良さを生かした自動車の車内コンソールのデザイン、またAIスピーカーなどお客様のアプリケーションに対してmuiの技術資産(特許)を活用した応用展開も視野にいれております。、引き続き「mui」の認知度やたたずまいの魅力、その先のライフスタイルを提案できるようなプロモーション活動を通じて製品の魅力を発信していければと考えています。

これまでになかった「無為」の市場規模を拡大し、将来的には、快適な人とテクノロジーの関係を表す表現の一つとして「無為的だ」「~無為化する」などがSonyのWalkmanのように言語化され、無為という人とテクノロジーが調和しているという概念を創造していきたいと願っています。Currently, the entire team is working toward mass production of "mui." After that, it has already been adopted by Beams Japan and housing manufacturers such as Misawa Homes, and we are looking to expand into new lifestyles such as private lodging, which will expand in the future, and expand sales channels to hotel rooms, offices, etc. At the same time, we are also looking to design an in-vehicle console that takes advantage of the merits of unconventional design without worrying about the current shape, and to develop applications that utilize mui's technological assets (patents) for customer applications such as AI speakers. I'm putting it in. We would like to continue to communicate the appeal of our products through promotional activities that promote awareness of "mui", the appeal of its appearance, and suggest future lifestyles. Sony's Walkman will expand the scale of the market for "muwei", which has never been seen before, and in the future, expressions such as "muwei da" and "~muei ni suru" will be used to express a comfortable relationship between people and technology. We hope to create a concept in which people and technology are in harmony with each other.

京都の新興企業の新たなプロダクトの躍進に注目です!

【mui 株式会社の社員のみなさま】前列中央の白いシャツの男性が大木CEO、左端の緑色のシャツの男性が共同創設者の廣部延安さん

お問い合わせ