京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア

学術講演会

京都府医師会理事 上田 朋宏先生

ガッテンドクターのエビデンスレシピ

病態を解明したい!~研究の日々@甲賀病院~

過活動膀胱では、膀胱壁が神経の作用が、不安定な状態になり、これが原因となります。

細菌性膀胱炎における頻尿は、感染した細菌を体外へ排出しようとする免疫反応です。当時は細菌と抗生物質の感受性にのみ着目をしていて、実はこんなプリミティブな問題で、単純なことですらあまり研究がなされていませんでした。

私は研究課題として、「頻尿の症状に関して、尿路上皮の免疫学的な異常が何かを提示する方法」を発見出来ないか?と考えました。

東京の癌研病院で、癌の研究に携わっていた私は、immunohistochemistry(免疫組織化学)の「免染」等の方法論を持っていました。自分がノウハウを持っていれば、研究はどこでも出来ます。基礎的知識を応用すれば、たとえ地方の病院でも・・・。例えば「免染」は電子レンジと抗体があればよいのです。

しかし、研究の時間をとるのは大変です。臨床が終わった夜遅くに夜遅くに「免染」をします。手順書片手に失敗もしますし、解らないところはスクリーナー(※1)と一緒に飲んで、「これどうするのか教えて~」と頼んだりしました。

当時、アメリカでは間質性膀胱炎に作用する薬が既に開発、認可されていました。効果が期待できる薬には、「ペントサンポリサルフェート(※2)」や、「ヒドロキシジン(※3)」、「ステロイド」、「IPD(※4)」といったアレルギーをベースにした薬があります。

IPDは、私が間質性膀胱炎に効果があると発見した薬です。

ラットで検証しました。

実験場所は、製薬会社の研究所でした。癌研病院時代に、旧知の仲である日本医科歯科大学の教授が、確か岡山まで赴き休日返上で腎移植の実験を行っていたという実例を耳にしていたので、臆することなく行動しました。

塩酸をラットの膀胱に注入することで、間質性膀胱炎のラット実験モデルが出来ますが、当時米国で効くと言われていた薬とIPDとをこのモデルで比較してみると、IPDが見事に排尿間隔を伸ばし、1回の排尿量を増加させ、頻尿の改善を示すことが出来ました。

膀胱痛は、尿が膀胱壁に浸み込むことで炎症が起りますので、飲食物等に影響されます。これを客観的に証明するため、「免染」を行いました。 すると、CD44、TGFβといった接着因子が、間質性膀胱炎での頻尿を訴える患者さんの膀胱壁間質組織で染まりました。また、症状が軽度であれば、上皮だけ染まりました。 |

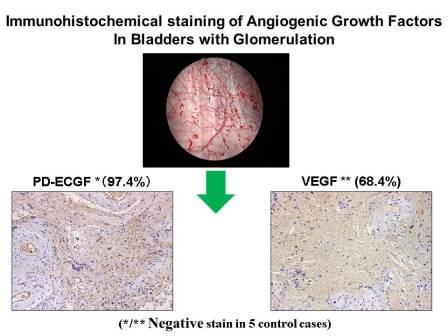

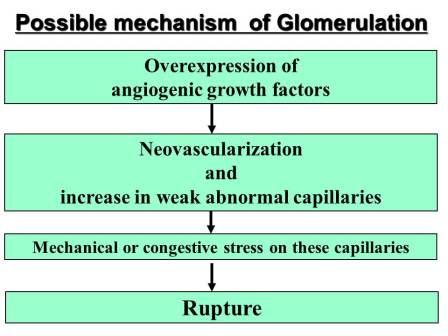

次に、以前膀胱癌における血管新生因子の研究をしていた時、コントロールとして膀胱炎の症例で調べたことがありました。この時、なぜか血管新生因子の発現量が多いことに気が付いていました。 これをヒントにして、間質性膀胱炎の治癒機転中に発現してくる血管新生因子を組織染色することにしました。すると、間質性膀胱炎では血管新生因子が過剰に発現していました。つまり、血管因子が過剰に発現すると、急いで血管が造られますが、そうした血管は脆弱なため、膀胱水圧拡張術(hydrodistention)で膀胱が引き延ばされると壊れ、出血し、「点状出血」を呈することが解りました。 |

膀胱壁粘膜の非特異的防御機構であるすると、普通の治癒機転(ヒーリング)は、GAG(※5)が壊れると接着因子であるCD44などが発現し、そこにGrowth factor(※6)が接着して傷が治ります。

ところがオーバーヒーリングでは、膀胱壁に化学物質等の刺激がずっと続くとMast cell(※7)が働き続けるので、炎症が持続しCytokine(※8)の発現も続く。それによって脆弱な新生血管が作られたり、痛みや頻尿等の症状が起こるのです。

|

間質性膀胱炎の患者さんは、グレープフルーツジュースやトマト、バナナを食べると膀胱痛を訴えます。これは、尿中の酸やカリウムが膀胱壁の炎症部位への刺激となるからです。ストレスやケミカル(化学物質)が膀胱痛を惹き起こすことを機序的に証明しました。

また、間質性膀胱炎において、普段は活動していない知覚神経であるSilent C-fiberが、膀胱の炎症が起こると「知覚過敏」となり痛みなどを引き起こします。 |

いよいよ檜舞台へ

2000年、米国泌尿器科学会でこれらの機序を発表し、プレナリーセッション等で高い評価を得、また受賞もしました。まさか日本人のそれもローカル病院の医師が証明するとは、よもや誰も思っていなかったでしょう。

Dr. Philip Hannoとは、研究成果を発表した米国泌尿器科学会で会いました。座長を務めていたのです。またとないチャンスでした。私は「日本の医療を良くしたい!」と訴えました。

そして、彼の賛同を得、 日本での国際会議開催に向け活動を始めました。日本での国際会議開催の発起人は他に、当時ニューイングランド メディカルセンターのチェアマンで「Interstitial Cystitis(間質性膀胱炎 )」の著者Dr. Grannum Santとピッツバーグ大学の吉村 直樹教授の計4名で、日本での国際会議開催に向け尽力しました。

2003年、第1回の日本での国際会議を京都国際会議場で開催しました。

米国、欧州をはじめ世界14ヶ国から専門家を呼び、クローズドの会でしたが、日本から間質性膀胱炎の患者会26名も参加しました。

第1回の会議では、『間質性膀胱炎を各国独自に診断している状況を払拭し、世界的コンセンサスを得、間質膀性胱炎について考えていこう』と意思統一図りました。

第2回目は2007年に開催しています。アジアからの参加者も増えました。

日本での第1回国際会議開催以降、私は台湾にも招待され現地の医師と一緒になって研究をしたり、シンポジウム等で米国以外にも、インド、欧州等世界各国を飛び廻りました。

マイアミでの米国泌尿器科学会のシンポジウムでは、IPDの間質性膀胱炎への効果は「Recommendation C」と評価され、またこれを受け、日本のガイドラインにもエビデンスレベルとしてある程度確立されました。このマイアミでの学会へは、一病院の勤務医には、時間の余裕が取れず金曜日出発の月曜日帰国という、まさに「弾丸ツアー」でしたけど・・・。

世界を舞台に一生懸命仕事をしていると、Interstitial Cystitis(間質性膀胱炎)について日本のDr. Tomohiroが何かやっていると瞬く間に噂されます。英国ICS(international continence society)では、有痛性の膀胱疾患の診断基準を「Painful Bladder(膀胱痛)と言い、 「Interstitial Cystitis」は米国NIH独自の名称だと反旗を翻してきます。欧州の専門家は、「Interstitial Cystitis」でなく「Bladder Painful Syndrome(膀胱痛症候群)」だと言い張ります。

世界では、その分野でイニシアチブをとろうとして、こういった事はよくあるのです。医療とかサイエンスのレベルでなく、只の喧嘩にしか思えません。私に対しても、「Dr.Tomohiroは、「Interstitial Cystitis」と言っているのだから、米国に肩入れしているのか!」と容赦なく攻撃をしてきます。こんな時、私は日本人らしく冷静に、またサイエンティフィックにアカデミックな立場で応酬するのです。

ついにアメリカを追い抜いた!

マイアミ滞在中、マイアミ・ヘラルド・トリビューンの新聞記事に「Bladder Painful Syndrome

」 というコラム見つけました。

『間質性膀胱炎の患者さんが、複数の医療機関で診察を受けるも、「膀胱炎」「尿路感染」などと診断に辿り着けなかった。ある時、インターネットで自分の症状を検索し自己診断してみると、「間質性膀胱炎」だと気付いた。』・・・といった内容でした。

20数年前の日本のあの患者さんと同じではありませんか。

エビデンスが確立されても、医師が症状の診断が付かなければ、患者さんは「間質性膀胱炎難民」となり、医療機関を渡り歩く状況なのです。米国でさえもまだまだこんな状況です。

NIDDKの基準でもそうなのですが、米国では膀胱鏡で診断するのでなく、症状で診断をして、膀胱鏡で「コンファーム(裏付け・確信)」するのです。

米国では、hydrodistention(膀胱水圧拡張術)は、日本円で150万円が相場です。それに比べ日本国内では自費でも55,000円です。その上、今では膀胱水圧拡張術は保険適用です。

2005年、私は京都市立病院の泌尿器科部長として赴任しました。

病院には、海外から例えばロサンゼルスのスタンフォード大学病院の紹介で、米国人の患者さんが診療を受けに来ました。おかしな話ですが、ファーストクラスで来日してもおつりが出るくらいなのですから・・・。

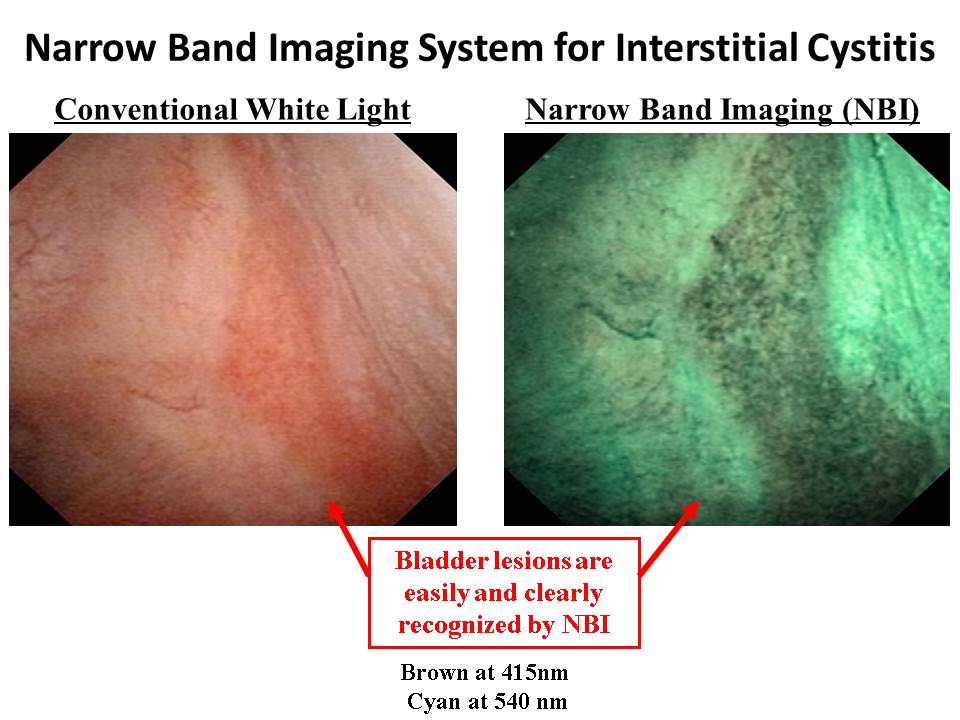

NBI:Narrow Band Imaging(狭帯域光観察)システムというものがあります。

このNBIで間質性膀胱炎の膀胱表面の新生血管をかなり高感度に検出出来ます。

間質性膀胱炎を診たことがない泌尿器科医は、膀胱鏡で見ると炎症部分の赤っぽいところを見落としてしまいがちです。

しかしNBIのフィルターを通して見ると、表面の血管だけが『褐色』に映り見落とすことがありません。

私は、医師の教育時に「NBIで褐色の血管が見つかったら、間質性膀胱炎だからね。見落さないで!」と伝えています。

一方、米国では知的財産権の争いが始まりました。私は今年の8月に『下部尿路の障害を診断する方法』で、米国特許を取得しました。もちろん手続きも自分で全部しました。しかし特許を取得してからが本当のスタートです。今後は、他の研究者、メーカー等と闘っていかなければなりません。日本の地方病院の勤務医でも、世界を相手に闘いを挑むことが出来るのです!

私の発想は尽きません。世界中を相手に、苦しんでいる患者さんのためをと思えばこそ一生懸命頑張れます。

この私の原動力は「1人でも多くの患者さんの苦しみを救いたい!」という気持ちです。

「ためしてガッテン」に出演

2009年のある日、私の著書の中の「オーバーヒーリング(過剰治癒)」という単語を見たNHKのあるディレクターが、「上田先生、オーバーヒーリングって何ですか?教えて下さい。」と突然電話で問い合わせてきました。私は渡米直前の成田空港で長時間の取材を受けました。彼はNHKの情報番組「ためしてガッテン」を担当していて、「先生の「過剰治癒」について突き詰め、企画し、番組を作りたいんです。」と言ってきました。オーバーヒーリングに関しては、泌尿器科医から質問される事も稀なのに、マスコミ関係者からの問合せは初めてでしたので驚きました。後日帰国すると、彼は成田で待ち構えていて、「先生の「過剰治癒」の企画が通りました!一緒に番組作りましょう!」と熱心に誘われました。以降番組制作の為、ダンボール4箱分の論文を提供したり、真夜中でも明け方でも昼夜を問わず、電話で質問を受けたり、それはもう大変でした。とても手間暇はかかりましたが、この番組を通じて、全国の頻尿、膀胱痛の患者さんの救いになれば・・・と、番組制作に関わりました。

この番組が放映されるまで、「hydrodistention(膀胱水圧拡張術)」は、先進医療として扱われ、「制限のある混合診療」で行っていました。厚生労働省にいくら働きかけても、なかなか保険適用認可がされず、患者さんは自費で診療を受けていました。私は番組放送中に「患者さんのために保険適用を認めてほしい!」とコメントしたところ、次の年の春に、保険診療適用が認可されました。

(2009年10月21日放送 NHK総合テレビ『頻尿をスッキリ解消!ぼうこう炎最新対策』)

未来への提言

私の専門である泌尿器科において、10年後に向けて私の描く戦略は、「排尿障害を皆で考え、来るべき高齢化社会を乗り切ろう!」です。これは「総合診療」においても、在宅医療で排泄、排尿への取り組みは必要不可欠です。

私は、常々学生、研修医の教育中に、また当院スタッフにも、「臓器別専門」「総合診療」の二輪で走るべきだと提言しています。専門分野の研究マインドは大学に限らず、一般病院で十分可能なのです。逆に、一般病院でなければ出会えない症例が数多くあり、まだまだかなりの症例が一般病院に埋没しているはずです。

症例に出会う事で、世界へとベクトルを向けることが出来るのです!

公立甲賀病院時代には、間質性膀胱炎患者さんが2千人来院しましたし、もちろん、現在勤務している京都市立病院にも、数多くの患者さんが来院しています。「専門的に診る」と「ジェネラルに診る」そして、「地域医療」から「世の中全体の医療環境」、ローカルからグローバル、ミクロからマクロに繋げ、考えることが大切だと思います。

若手医師へ送る言葉

ドイツ西部モーゼル川支流にエルツ城という中世の城があります。ここには特別な「ナイトホール(騎士の部屋)」という部屋があり、このナイトホールで開かれる会には、大切な約束事が存在します。

『部屋の中では誰とでも自由に話していい、しかしそこで知り得た事はけっして外で話してはならない。』

上下の隔たりなく、経験豊富な医師も若手医師も一緒になって、自由にディスカッションするという場は非常に大切です。多種多様な知識、見解に触れ、そして世界各国にネットワークを築くことが出来ます。

私にとって、教科書はずっと患者さんです。患者さんの症状から逃げず、対峙する事で、自分自身のキャリアを築くことに繋がります。「エビデンスが無いのだったら、自分で作る」「道が無いのだったら、自分で道を作ってあげる」それが後に続く医師のため、今後の医療のため、そして何より患者さんのためになるのです。

良医育成

私は現在、京都府医師会で「ホットラウンジ」という若手、中堅医師サポート事業を立ち上げ、医師のフォローアップをし、相談相手となり正に「里親的精神」をもって臨床研修制度に関わっています。「京都府全体で良医を育てよう」 を合言葉に、学生並びに研修医、医師に、私は最善のサポートをしていきたいと考えています。

上田 朋宏先生の関連リンク

「NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会」

http://www.hainyo-net.org/aisatsu.htmh5

間質性膀胱炎患者の会「ともの樹」

http://www.myfavorite.bz/tomonoki/pc/index.html

ホットラウンジ

http://www.kyoto.med.or.jp/hotloung/index.html

上田先生は、2012年春に「泌尿器科 上田クリニック」を開業なさいました。

院長としての診察、業務をこなしつつも、世界各国を飛び回る日々を過ごしていらっしゃいます。

泌尿器科 上田クリニックホームページ

http://uedaclinic.net/

(※1)スクリーナー・・・細胞検査士。癌の早期発見のために細胞検査をする。

(※2)ペントサンポリサルフェート ・・・pentosan polysulfat 膀胱機能障害治療剤。間質性膀胱炎(intersitial cystitis)の米国で唯一認可されている経口剤。 適応症/間質性膀胱炎による疼痛、不快感の緩和。 作用/膀胱壁への衝作用。

(※3)塩酸ヒドロキシジン・・・hydroxyzine 分類/睡眠鎮静剤、抗不安剤・抗ヒスタミン剤 機序/ヒスタミンH1受容体拮抗

(※4)IPD・・・スプラタストトシル酸塩(Suplatast Tosilate)製剤

(※5)GAG・・・Glycosaminoglycan 長鎖の通常枝分れがみられない多糖。動物の結合組織を中心にあらゆる組織に普遍的に存在する。狭義のムコ多糖。膀胱では粘膜を覆う層をなし、尿の浸透を防ぐなど防御機構として働く。

(※6)Growth factor・・・成長因子。動物体内において、特定の細胞の増殖や分化を促進する内因性のタンパク質の総称。増殖因子、細胞増殖因子などとも言う。

(※7)Mast cell・・・マスト細胞。哺乳類の粘膜下組織や結合組織などに存在する造血幹細胞由来の細胞。ランゲルハンス細胞とともに炎症や免疫反応などの生体防御機構に重要な役割を持つ。顆粒細胞、肥満細胞 とも呼ばれる。膨れた様が肥満を想起させることから肥満細胞と呼び、肥満とは関係が無い。

(※8)Cytokine・・・免疫システムの細胞から分泌されるタンパク質で、特定の細胞に情報伝達をするものをいう。多くの種類があるが特に免疫、炎症に関係したものが多い。また細胞の増殖、分化、細胞死、あるいは創傷治癒などに関係するものがある 。

(※9)カプサイシン・・・Capsaicin アルカロイドのうちカプサイシノイドと呼ばれる化合物のひとつ。唐辛子の辛味をもたらす主成分で、辛味の指標であるスコヴィル値における基準物質。

(※10)レシニフェラトキシン・・・Resiniferatoxin 天然に存在する超強力なカプサイシンアナログ。