ここから本文です。

鴨川真発見記 平成28年7月

第243号 梅雨の合間を縫って鴨川でイベント開催+α

京都学生祭典プレイベント&鴨川探検!再発見

気象庁は7月18日に近畿地方が梅雨明けしたとみられると発表し、今年も本格的な夏がやってきました。が、今回ご紹介するのは、梅雨の真っ只中の合間を縫って繰り広げられた鴨川でのイベントの紹介です。そして+αは鴨川・高野川で目にした光景です。

7月9日(土)は朝から雨模様でしたが、午後からの京都学生祭典プレイベントが鴨川の出町右岸のウッドデッキを会場にして開催されるということで、鴨川と会場へ向かいました。

いつものように、高野川を松ヶ崎橋から下流に向かっていくと、ヒメジョオンの花が咲いていました。よく見ると、咲いている花の傍にすでに種が飛び去って「がく」だけになっているものも見受けられます。同じ一本の野草でも花の成熟はそれぞれなのですね。

<ヒメジョオン>

<種が飛び去った花も>

小雨降る高野川を歩いていくと、赤茶けた葉の植物が目に入りました。こちらもよく見てみると、葉が食い散らかされて赤く変色しています。その葉の上には小雨の雨粒をまとった「コガネムシ」でした。

<赤茶けた葉の植物>

<そこにはコガネムシ>

<水滴を身にまとって>

<葉の柔らかい部分を食べていく>

植物の葉を食べるのは自然界ではごく普通の事ですが、たくさんの個体が一本の植物を集中して食べているのには訳があるのでしょうか。庭に植えた観賞用の植物だったら・・・と考えてしまいます。

<しばし雨をやり過ごそう>

<葉は網の様に葉脈が残る>

更に下流に向かうと、園路の両脇から細長い植物が“通せんぼ”するように内側に倒れかかっています。これもよく見ると、小雨の水滴がぶら下がってしなっていました。

<通せんぼするように>

<細長い茎>

<たっぷりの水滴が>

<きらきらとぶら下がる>

見上げると、緑のビワの葉の向こう側にイガイガが見えます。緑の保護色ですが、よく見るとクリのイガです。栗の木があったのですね。

<緑の葉に囲まれて>

<緑のクリの実>

丁度お昼時に出町に到着です。先程までしとしとと降っていた雨も上がりました。「京都学園祭典プレイベントIN出町」の会場の一つ「鴨川出町会場」の設営も完了したようです。

<会場のテントが見えてきました>

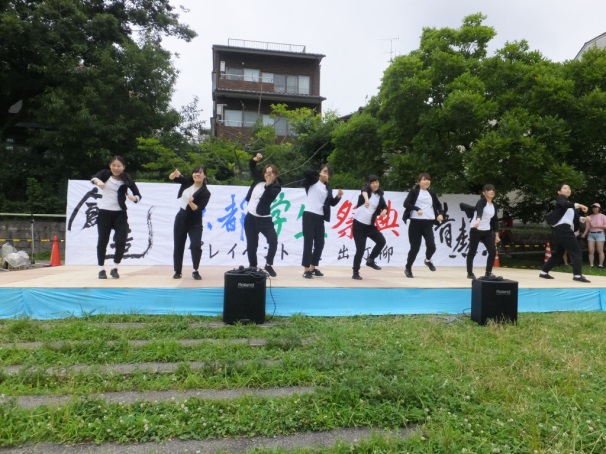

そして鴨川河川敷ステージの演目がはじまりました。チラシには、京炎そでふれ!スペシャルバージョン、簡単バージョンに加え、幅広いジャンルのおどりを披露します。迫力のあるステージで皆様を圧倒します。とあります。

<京炎そでふれ!スペシャルバージョン>

賀茂大橋から会場を眺めると、あいにくの空模様ですが、客席となったウッドデッキには人々が集まっておられます。

<賀茂大橋から>

<集う人々>

続いて今回の企画の一つ、京阪電車貸し切りイベントで中之島から出町柳を経て「鴨川会場」に到着のお笑い芸人「銀シャリ」のお二人と、おけいはん(出町柳けいこ)さんによるトークショウが始まりました。

トークショウに続いては「おどり披露」の時間です。

<浴衣の観客も到着>

<スタンバイOK>

最初はヒップホップ系のダンスです。2人が3人になり、少しずつ人数が増えて最後は8人で躍動です。

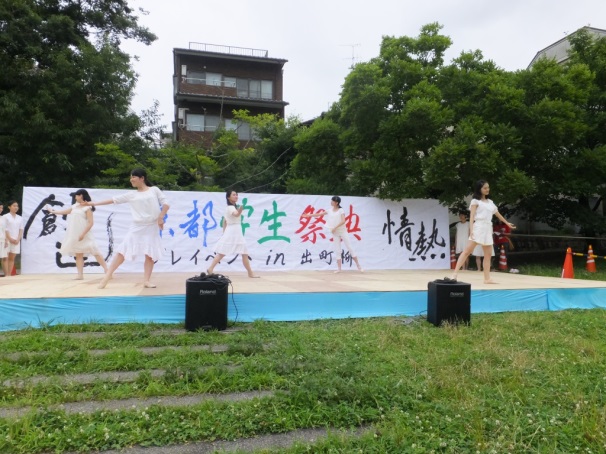

そしてモダンバレー、フラメンコと続きました。

<モダンバレエ>

<フラメンコ>

ここで一つご紹介したいDVDがあります。「鴨川を美しくする会」美化啓発ブースの一角に京都府河川課・砂防課のコーナーが設置され、昭和10年の大水害の様子を再現した紙芝居「水禍(すいか)みずのわざわい」が当日の映像とともに語り入りの映像となりました。それを来場者の方にご覧いただきました。

このDVDは、昭和10年6月29日の大水害をもたらした鴨川の実際の映像が盛り込まれているので臨場感があります。今後、出前講座などのあらゆる機会に皆様に披露したいと思います。

※「水禍」 語り:嶋田恵子 脚本:久保田真由美 作画:西村栄治

編集:濱口十四郎 制作:上賀茂社会福祉協議会

映像提供:NPO法人「京都の文化を映像で記録する会」

<「水禍(すいか)みずのわざわい」をモニターで上映>

ステージに目を戻すと、再び「京炎そでふれ!スペシャルバージョン」が披露されていました。

<迫力ある演舞のはじまり>

<鳴子を鳴らして>

<躍動する若者>

<最後もバッチリ決まりました>

そして「観客の皆さんも一緒に体を動かして」と声が掛かりました。私の鴨川ステージ鑑賞はここまでにして会場を後にしました。

<ハイ、皆さんご一緒に>

<手を上に、広げて>

※このイベントは京都府が後援するイベントです。

鴨川でのイベント開催は京都府の許可が必要です。

平成28年7月21日 (京都土木事務所Y)

第244号 みそそぎ川と分岐して高瀬川へ

高瀬川の起点を拝見

みそそぎ川の取水口が賀茂大橋下流右岸に設置されている事は、鴨川真発見記第38号でご紹介しました。あれから約4年の時が経過しましたが、一の舟入の様子は目にするものの、高瀬川へと入り込んだ先のお庭の様子は目にする事はありませんでした。

そんな中、絶好のチャンスが巡ってきました。身内のお祝いの会でそのチャンスが到来です。その建物は、「山縣有朋第二無鄰庵跡」で現在は飲食店として営業されています。

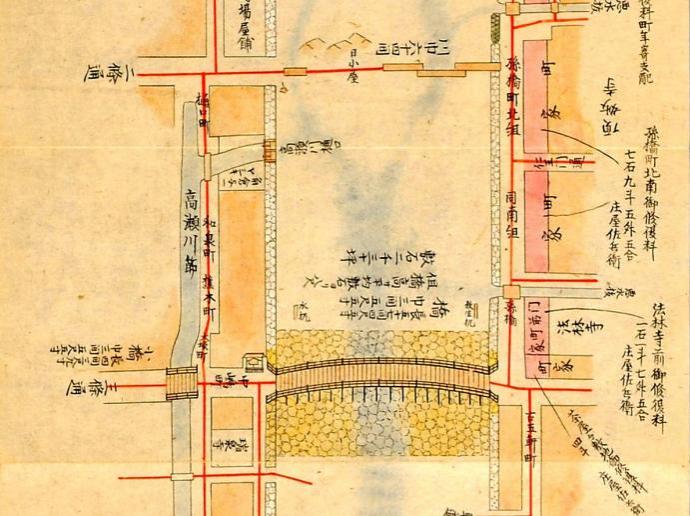

「山縣有朋第二無鄰庵」となる前は、高瀬川を開削された角倉了以の屋敷だったそうです。鴨川真発見記第224号江戸時代の鴨川の様子を伺う“その1”でご紹介しました、「賀茂川筋絵図」(三条通りから二条通り)を確認しますと、「角倉与一ヤシキ」と表記されています。

角倉与一は了以の息子ですので、この頃は与一が跡継ぎとして活躍していたことがうかがえます

<鴨川真発見記第224号より 三条通りから二条通り>

出展:大塚コレクション№0406「賀茂川筋絵図」(京都市歴史資料館所蔵)

それでは、鴨川から取水された水が「みそそぎ川」から「高瀬川」へ分かれて吸い込まれて行く様子からご紹介したいと思います。賀茂大橋下流から流れてきた水はこの建物(がんこ高瀬川二条苑)へと流れ込み、鴨川へ返される水とみそそぎ川へと流れ落ちていきます。

<ここから建物内のお庭に流れ込んでいきます>

<余分な水は鴨川へ戻ります>

<階段状に落差を下りみそそぎ川の流れ>

そして建物の中を流れた水は、木屋町通りの下をくぐって高瀬川一の舟入へと流れ、現在では松の木樋門(陶化橋上流)で鴨川に合流します。

<高瀬川が姿を現す>

<一之舟入>

<同左>

<一之舟入 下流から望む>

<御池通りから上流を望む>

それでは、お庭を拝見させて頂きましょう。店長さんに事情をお話しして、お庭の紹介の快諾を得ました。「山縣有朋第二無鄰庵跡」の石碑と共にお店の看板がお出迎えです。

<山縣有朋第二無鄰庵跡の石碑とお店の看板>

素晴らしい庭園を堪能する前に、鴨川側から覗いていた取水口に足を運びました。この下から高瀬川が流れ込んでいます。

<高瀬川の取水口>

やはり最初に気になるのは、そこからどんな風に流れ込んでいるのかです。庭園の中に架けられた小さな橋の上からその様子を覗き込んでみました。

秋には真っ赤に色づく紅葉の、今はまだ爽やかなグリーンのトンネルの下をたっぷりの水が流れ込んできます。

<鴨川の水が庭園に流れ込む>

振り返ると、その流れは庭園の真ん中の池を満たしながら流れていきます。

<庭園の池を満たす水>

取水口の上に立って、全体を見渡すと豊富な水が庭園の景色を引き立てています。水の流れる庭園は魅力的ですね。

<直線的な流れから>

<曲がりくねって池へと注ぐ>

そして興味は外の鴨川の景色です。目隠しとなっている植え込みの上に手を伸ばし鴨川の様子を撮影しました。鴨川の水を庭園に引いて、鴨川越しの東山を眺めるという贅沢な暮らしがそこにあったと実感しました。

<鴨川越しに東山を望む>

<夏の風物詩納涼床も設置>

日が暮れるとその庭もライトアップされて幻想的な雰囲気になってきます。写真奥には滝があり、その滝を狙う位置にライトが設置されています。

<滝を照らし出すライトもスタンバイ>

<小さな明かりがポツポツと>

<庭園の向こうにお座敷>

いたるところに石灯篭が設置され、緑の庭園を映し出しています。手入れの行き届いた素晴らしい庭園を眺めながらの食事は会話も弾む事でしょう。

<そろそろお食事の時間です>

<名残惜しくも庭の見えないお座敷へ>

緑の爽やかな季節もいいですが、是非紅葉の季節に再度訪問したいと思います。この後おいしく食事をさせて頂きました。目の保養と共に。

平成28年7月26日 (京都土木事務所Y)

お問い合わせ