京都で働きたい医師・医学生の方へ 京都で暮らし、京都で築くメディカルキャリア

KMCC地域医療フォーラム ~地域の病院と診療所、訪問看護ステーションの取組~

パネルディスカッション

Chapter1

京丹後市の訪問看護ステーション ~ 現状と課題 ~

|

|

|

京丹後市立弥栄病院 訪問看護ステーション「ふれあい」管理者

|

京丹後市は京都府の最北端に位置し、人口は60,452人、高齢者数は18,326人で高齢化率は30.3%で、長寿世界一の木村次郎右衛門さん(115歳)も住まわれています。

|

|

|

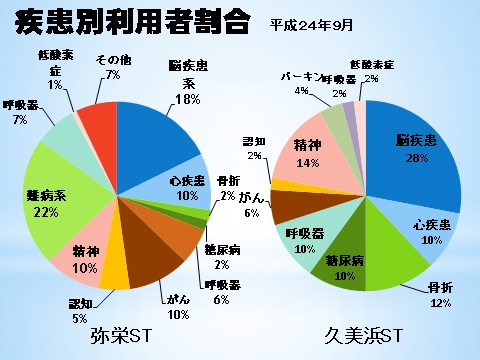

京丹後市内の訪問看護ステーションは、弥栄病院、久美浜病院と、民間の診療所が経営する訪問看護ステーションの3施設があります。100床を超える病院は、弥栄病院と久美浜病院のほか、峰山町と網野町にあり、京丹後市内には4つの病院があります。京丹後市の面積は、京都府内で4番目に広く、訪問看護師の1日の移動距離は多い日で70Kmになる日もあります。 弥栄病院は京丹後市のほぼ中心に位置し、訪問看護の範囲は久美浜町を除く京丹後市内のほぼ全域に渡ります。なお、久美浜病院は京丹後市の西の端に位置し、隣の町まで行くには峠を越えていかなければならず、訪問看護の範囲は久美浜町内が主になっています。 |

現在もひと月に10名程度の新規依頼があり、10月末では利用者数は117名になっています。 利用の年齢は7歳~105歳で平均年齢は約81歳です。

|

利用者の方の事例紹介をします。

87歳の女性ですが、脳梗塞とパーキンソン症候群で、右半身不全麻痺・歩行障害・嚥下障害があり、胃瘻造設をされています。92歳の御主人が、1日4回の注入食と口腔ケアやトイレ誘導などの介護を行っています。以前は誤嚥性肺炎を繰り返し、入退院を何度も繰り返していましたが、訪問介護を開始してからは、御主人への口腔内の吸引の指導等や注入食の指導で、現在は入院することなく在宅で過ごされています。 次の事例は、78歳の女性で、80歳の御主人と二人暮らしです。この方は、平成21年に大脳皮質基底核変性症で特定疾患と診断されて、寝たきりの状態です。御主人に対しても全く反応が無く、全介助が必要な方です。胃瘻増設もされ、注入食は1日3回施行されています。残存機能維持と誤嚥性肺炎予防目的で、訪問看護と訪問リハビリが介入し、入院することなく3年間、在宅で生活が出来ています。 |

|

|

|

|

|

|

次の方は、102歳の女性です。認知症、目眩、血圧低下があり、入浴できない日が続き、入浴介助目的で訪問しています。 最初は、看護師が訪問するだけで大きな声を出して興奮し、何もできない状態でしたが、訪問を重ねるごとに徐々にコミュニケーションが図れ、今では入浴を心待ちにされています。 次の方は、29歳の男性で、進行性筋ジストロフィーで、終日人工呼吸器を装着されています。四肢は硬く変形し寝たきり状態です。胃瘻増設されて、注入食をしていますが、会話はできるので、意思表示は可能です。訪問当初は、1日中ベッドでテレビを見て過ごされている状況でした。 |

| 以前は上肢が動き、パソコン操作で趣味を見つけて時間を有効に使うことができており、訪問当初に、御本人から口で操作できるパソコンを使いたいという希望があることを知り、現在福祉との連携を図っているところです。 次の方は脳梗塞の方で、右半身麻痺があります。理学療法士による訪問リハビリを行っており、畳からの立ち上がり動作や、ベッドから食堂までの移動動作と、家族も含めて、その方の生活に合わせた訓練を行い、在宅で過ごされています。 |

|

|

|

以上、利用者の方々の事例を紹介しました。

京丹後市は、今後ますます高齢化が進み、訪問看護を必要とする利用者さんの増加は確実であり、現在の訪問看護ステーションの数では対応困難になることが予測されます。また、在宅医療や看取りまで行うことができる医師が少ないのも現実です。

私たち訪問看護師は、訪問看護を必要とし、希望される方を断らず受け入れ、一人でも多くの方に対して利用者さんとその御家族を含めた方たちの在宅医療を支え、少しでも長くその人らしく生活ができるよう支援していくことを目的にがんばっていきたいと考えています。

在宅での看取りの取組を通して

~住み慣れた我が家で家族に見守られながら~

|

|

|

京丹後市立久美浜病院 訪問看護ステーション管理者

|

久美浜訪問看護ステーションは、以前から在宅での看取りの援助を行っており、本日はその取組の事例を交えて報告します。

久美浜町は、西隣は兵庫県との県境に位置し、隣町の峰山町や網野町に出かけるにも、それぞれ峠を越え、車で25分を要する海と山に囲まれた田舎町です。

このような環境で、どのような看取りの援助をしているか、お話しさせていただきます。

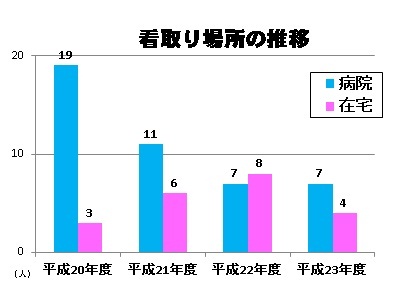

【看取り場所の推移】

在宅で援助させていただいた方の亡くなられた場所のデータです。対象人数は少ないですが、在宅での看取りが増えていることが御理解いただけると思います。

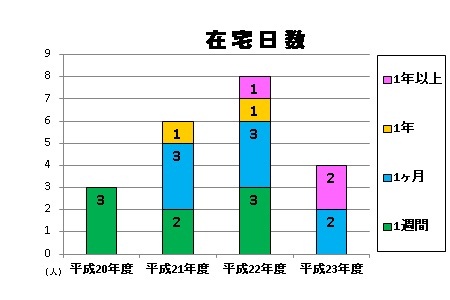

【在宅日数】 御家族と過ごされる時間としては1週間から1か月の方が多いです。

|

|

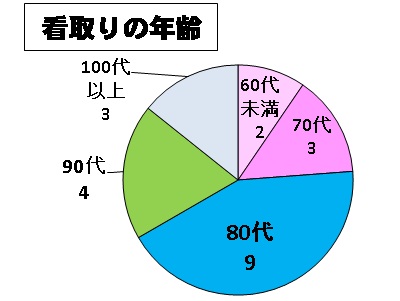

【看取りの年齢】 80歳代の方が多い結果となっております。

|

|

|

在宅ターミナルケアを可能にする条件ですが、在宅での看取りを可能にするためには、療養者御自身が在宅での生活を希望されていること、御家族が自宅での介護を納得・受容されていること、痛みなどの症状緩和がなされていること、いつでも対応してくれる医療と看護のサポートがあること、在宅生活ができなくなった場合に受け入れの病院があること、同居していない家族や親戚の反対がないこと等が大切なポイントとなります。この点を念頭に置き、主治医やケアマネージャーなどと連携しながら援助を展開しています。

|

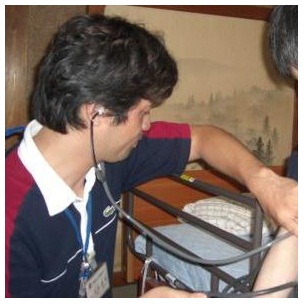

先ほどのポイントを考慮しながら援助をするわけですが、看取りは医療機関の協力がなければ取り組むことはできません。当ステーションの看取りのケースでは、ほとんどの場合、母体病院である久美浜病院と一体となって取り組んでおります。 当ステーションの看取りのケースでは、ほとんどの場合、母体病院である久美浜病院と一体となって取り組んでおります。病院では、在宅での看取りはもちろんのこと、寝たきりで受診困難な方への医療として、訪問診療や訪問歯科診療を実施しています。地域医療連携室が中心となり、月に1回、訪問診療会議を開催し、日程調整や訪問看護の活動状況を報告、看取りの方があれば、その体制を整えます。 |

|

|

▲訪問診療会議 |

初めにご紹介する方は、80歳の末期がんの男性です。

今年の2月から関わりました。その頃はまだ自力歩行ができ、遠方にある病院へ受診も可能でしたが、夏頃から食欲不振・体力低下が顕著に見られるようになり、主治医への受診が困難になりました。主治医はいつでも入院できるよう許可を出していましたが、本人は「どこにも行きたくない、入院したくない」と強く在宅での生活を希望しておられました。

当時の主治医は訪問診療をしていなかったため、この願いを叶えられず、主たる介護者の娘さんと「何かあれば救急車で病院へ行くしかないか」と、本人の希望に添えない状況に心を痛めていました。

訪問する度に「どこも行かん」と言われる本人を目の前にして、何とかその願いを叶える方法をケアマネージャーと検討しました。訪問診療や往診をしていること、場合によっては入院が可能なこと等が条件となるため、「開業医さんよりは、近くの医療機関を紹介してはどうか」と結論を出しました。

しかし、状態が悪化した今になってからでは、主治医を変更する案に反対されるのではと、覚悟の上でお話ししたところ、「そんなことができるのですか。ありがたい。久美浜病院の先生にお世話になりたい。」と快諾いただきましたので、さっそく地域連携室に情報を提供し、訪問診療会議で検討しました。

|

|

|

主治医への連絡も御家族に取っていただき、久美浜病院での援助が可能になりました。院長は残された時間が少ないと判断し、忙しい時間の合間をぬって片道25分の訪問診療を実施しました。 初回の訪問診療に同行した時の様子ですが、院長から丁寧な言葉掛けがなされ、御本人も不安な様子もなく笑顔で対応されました。 残念ながら、この2週間後安らかに息を引き取られましたが、娘さんからは、あわてることなく落ち着いて訪問看護に連絡いただき、医師と確認に伺いました。 「少し早かったけれど後悔は一切ありません。もっと苦しむと思ったのですが、こんな穏やかな死に方ができるものなのですね。」と安堵に満ちた表情でお話しされました。 |

次のケースは、経口摂取も末梢からの点滴もできなくなった94歳の女性です。

主治医から胃瘻を勧められましたが、御家族から「もうこれ以上苦痛を与えたくないので、在宅で介護しながら自然にまかせます」と決断され、看取りの援助が開始となりました。

日に日に痩せてこられ、別れの日が近づいてきました。

身体状況の変化については、御家族は入院中に説明を受けておられたのですが、訪問看護に入ってからも、呼吸の変化や表情の変化などの説明をあらためて行い、万が一の場合に落ち着いて対応していただけるように準備を始めました。

退院後3日目に、95歳の誕生日を迎えられ、娘さんとお子さん達で誕生日会を開かれました。このお祝いをされた3日後に、御家族に見守られながら、苦しむことなく旅立たれました。

旅立ちの支度をお嫁さんやお孫さんと行い、御本人が縫われた丹後ちりめんの着物を着せ、お孫さんにはお化粧をしていただきました。涙あり笑顔あり思い出話あり、わいわいがやがやの中での旅支度でした。

お悔やみの訪問をした際、御長男から「娘達にこのような儀式を自宅で一緒にさせてやることができ、生ききることの大切さを見せてやることができました。」と、大変感謝していただいたことが印象に残っています。

このように在宅での看取りを援助する上で、訪問看護が果たす役割として、適切な症状マネージメント、苦痛の除去、御本人や御家族の意思の確認が大切な援助となっています。

また、刻々と変化する病状に合わせ、細やかなサービスの調整が必要となるため、訪問看護師は、主治医やケアマネージャーなどとの連携の要ともなっています。このほか、受け皿の確保、家族に寄り添うケアなど、御家族や旅立つ方の両者が安心できるような援助を行い、残された御家族に悔いが残らないようなケアを提供することも大切な役割となっています。

久美浜町の特養施設では「最期だけでも家族で看てやりたい」という希望が増えており、「施設看取り」の希望に添えるような取組がなされているようです。

本日、このフォーラムに参加させていただき、訪問看護ステーションの活動を御紹介することができました。

看護師不足でステーションの閉鎖もあるなど、どこの事業所も忙しくしていますが、悩んでおられることがあれば、お近くのステーションまで御相談いただければと思います。

|

|

|

最後になりますが、ある日、訪問看護の移動中に、偶然コウノトリに遭遇しました。町内で巣を作り、ヒナ3羽が誕生しており、親子仲良くエサをついばんでいました。 ※ コウノトリは、「幸せを運ぶ鳥」と言われています。 |

Chapter2

● 地域の中核病院 診療所との連携や取り組みについて● 訪問看護、在宅医療の取り組み

Chapter3

● 意見交換● 総 括