ここから本文です。

「NPO法人丹波漆」チーム(令和6年度 認定卒業団体)

本プロジェクト参加期間

令和2年度から令和6年度

本プロジェクトでのチームテーマ

漆を未来につなぐには ―漆を知り、体験し、実践してみよう―

漆生産の現場見学や漆掻き職人らとの交流を通じて、漆が抱える課題や魅力を体験的に学び、漆を未来につなぐための実践活動を行おう!

活動場所

- 福知山市夜久野町

- オンライン

団体紹介

福知山市夜久野町で「丹波漆」と呼ばれる良質の国産漆の木の育成、漆液の採取・技術の伝承、その活動についてPRしています。

団体連絡先

活動に参加したい方は、以下へお問合せください。

担当者:高橋 治子、小野田 さやか

Mail: info@tanbaurushi.org

電話番号:080-1452-3421

スケジュール

月2回程度の活動を予定しています。

現地を訪問し、後日オンラインで振り返りながら、次回訪問のテーマなどを相談しながら進めます。

(現地訪問は土日で調整、オンラインは平日の可能性もありますが、チーム内で調整)

- 初回現地訪問

7月から9月を予定しています。

- 11月上旬イベント「うえるかむまつり」

毎年開催している漆の植樹などを行うイベントです。参加者の皆さんには、運営のお手伝いや報告書作成などを担当してもらいたいと思います。

開催期間検討中(2日間または1日のみ)

こんな協力者大歓迎!

- 福知山市夜久野町でのフィールドワークに興味のある方

- 伝統文化の継承に興味のある方

団体担当者からのメッセージ動画

※スマートフォンでご覧の方

「動画を再生できません」と表示された場合は、その下に表示される「YouTubeで見る」をクリックするとご覧いただけます。

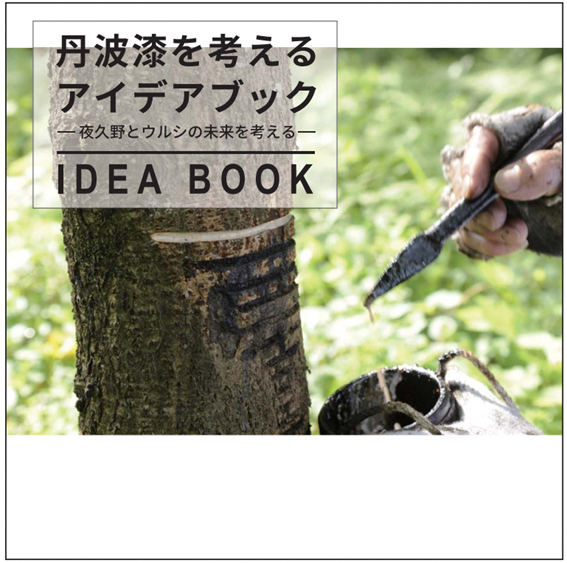

丹波漆とは?

漆(うるし)とは漆の木の樹液で、昔から塗料や接着剤として使用されてきました。

漆の塗られた器を漆器(しっき)と呼びます。

以前は国内に漆の産地がたくさんありましたが、時代の流れと共に安価な中国産漆や合成塗料の発達により、今ではほとんどなくなってしまいました。

福知山市夜久野町の丹波漆は、京都府内唯一の国産漆の産地であり、漆に関する地域文化の保存活動が続けられています。

■京都府無形民俗文化財

1991年、「丹波の漆かき」は京都府無形民俗文化財に指定されました。

※「漆かき」とは、漆の木に傷を入れ、漆液を採ることです。

現状の課題

漆かき職人の減少が進んでおり、漆かきという技術と伝統文化の継承が大きな課題となっています。

夜久野町の地域文化である漆かきを守り伝えていくためには、次のようなことが必要です。

- 丹波漆への認知拡大や協賛者の増加

- 漆の植栽

- 地域住民への理解、協働の促進

つまり、地域内外に丹波漆への理解者を増やすことが不可欠です。

しかしながら、丹波漆の魅力や奥深さ、課題などについて、特に若い世代には十分に伝わっていない現状があります。

- NPO法人丹波漆HP(外部リンク)

- NPO法人丹波漆「丹波漆学生広報部」Instagram(外部リンク)

- NPO法人丹波漆Facebook(外部リンク)

- 令和2年度参加学生によるコラム

イベントの情報(令和7年度)

- ラジオ出演

本プロジェクトの受入団体であるNPO法人京都コミュニティ放送が運営している京都三条ラジオカフェのラジオ番組に出演!

「KYOTO SOCIAL WAVE」

放送日:令和7年4月18日(金曜日)15時から15時30分

過去に本プロジェクトに参加した学生2名が出演しています。

ラジオ視聴はこちら(外部リンク)から

- 2025年日本国際博覧会への協力

福知山市の出展の一つに協力します。

【出展者名】

福知山市(丹波漆プロジェクト)

【場所】

大阪 夢洲(万博会場)関西パビリオン 京都ブース

【期間】

令和7年6月23日(月曜日)から29日(日曜日)まで

【内容】

福知山市と地域(夜久野まちづくり協議会)が連携して夜久野の魅力である「無形民俗文化財・丹波漆」をPRします。現地では、「福知山市やくの木と漆の館」による金継ぎの実演や、当法人による漆かき作業のオンライン中継、丹波漆に関する展示を行うとともに、地域のメンバーが夜久野と丹波漆を来訪者にPRします。

「丹波漆」担当者からのメッセージ

皆さんの関わりのある地域(故郷やおじいさんおばあさんの暮らす田舎)でも自然や環境問題、地域格差の問題など話題になることはあると思います。

そして都市部の企業でも、SDGsやサステナブルなどの言葉が使われるようになってきています。

漆は何千年も前、縄文時代から日本人が使っていた塗料です。

ウルシという木に傷を入れ、滲み出てきた樹液が丈夫で美しい塗料となり、四季のはっきりした日本独特の風土でその塗料(漆)を使いこなす技術も発達しました。

海外の人達が注目する日本の文化が、どのように作り上げられてきたのか。

そして現在、その文化を支える原材料を、守り伝えるために、何をすべきか。

ぜひ一緒に考えてみませんか?

令和6年度参加学生の感想

アイディアを自分から積極的に言える環境ができました。

漆関連の多くの方に出会え、また自身の卒業設計(漆関連)をその方々に聞いていただけました。

(参加時大学院1回生 Cさん)

認定卒業団体について

本プロジェクト終了後、一定の基準を満たした地域活動団体は、「認定卒業団体」として京都府が認定します(認定卒業制度)。

卒業認定制度の詳細については、こちらをご覧ください。

<<「【認定卒業団体】学生×地域つながる未来プロジェクト

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-4212

ファックス:075-414-4230