ここから本文です。

最近の感染状況を踏まえた今後の対応について

- 【PDF版】最近の感染状況を踏まえた今後の対応について(令和2年11月19日)(PDF:3,248KB)

- 英語(English)/中国語(中文)/ベトナム語(Tiếng việt)/やさしい日本語(にほんご)(PDFファイル)

- 【関連リンク】最近の感染状況を踏まえた今後の対応について(令和2年11月27日)

最近の感染状況を踏まえた今後の対応について

令和2年11月19日 京都府

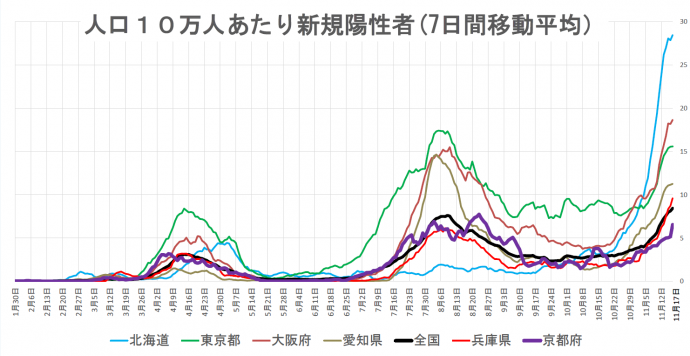

1 全国の感染状況と特徴

- 新規感染者は10月中旬以降全国的に増加傾向

- 特に北海道、東京都、大阪府、愛知県等で感染が拡大

|

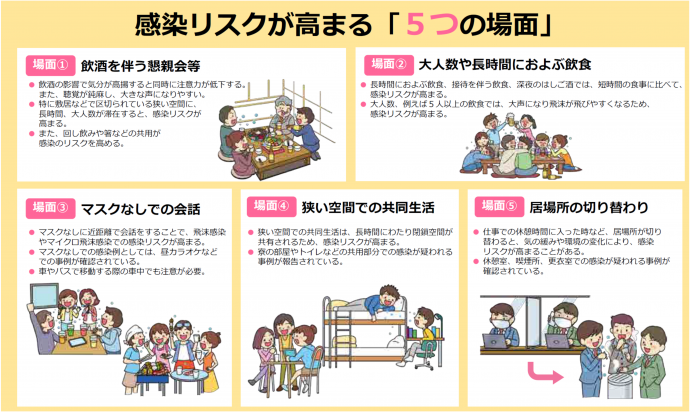

- 国の分科会が、最近の感染事例から、感染リスクが高まる「5つの場面」を提言

(10月23日 新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)

(PDFファイル:内閣官房HP)

感染リスクが高まる「5つの場面」

場面(1)飲酒を伴う懇親会等

- 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。

また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。 - 特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。

- また、回し飲みや箸などの共用が感染のリスクを高める。

場面(2)大人数や長時間におよぶ飲食

- 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。

- 大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。

場面(3)マスクなしでの会話

- マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

- マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。

- 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面(4)狭い空間での共同生活

- 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感染リスクが高まる。

- 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。

場面(5)居場所の切り替わり

- 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがある。

- 休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。

2 課題と今後の対応

最新の感染状況等を踏まえた重点的な感染防止対策を推進

府内の最新の感染状況(10月22日から11月17日)

- 11月11日~11月17日の新規感染者が1日あたり24.1人となり、特別警戒基準に到達

- 感染経路不明者の割合が増加(37.4%→42.3%)

- 第1波(1月30日から6月15日)では高齢者の割合が高かったが、夏から秋(6月16日から10月21日)にかけて若年者の割合が増加。最近では、高齢者の割合が再び増加(20.3%→31.8%)傾向。病院や高齢者施設等で集団感染も複数発生

- 増加傾向にある同居家族からの感染(28.8%→34.2%)の持ち込み原因は会食が最多

- 府内では大学生等の割合は1割程度と落ち着いているが、他府県では大学生の課外活動等に起因するクラスターも発生

(注)上記の数値は10月22日から11月17日と6月16日から10月21日の比較

![]()

1. 府民・事業者等の皆様への要請

(1)感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い)の徹底

(2)こまめな換気と適度な保湿

(3)発熱等の症状がある場合の外出等の自粛

(4)飲食機会における感染防止の徹底

2. 3つの重点対策の強化

(1)飲食店等における感染防止対策

(2)大学生等における感染防止対策

(3)高齢者等、重症化リスクのある方の感染防止対策

3. 医療相談検査体制の充実・強化

(1)身近な医療機関で相談できる体制を強化

(2)インフルエンザ流行に備えた受診、検査体制の強化

(3)入院、施設療養、自宅療養の適切な運用

3 府民・事業者等の皆様への要請

特別警戒基準到達を踏まえ、府民・事業者等へ改めて感染防止対策を要請

(1)府民・事業者等の皆様へ

- 感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い)を実践すること

- 寒い環境でも、こまめな換気と適度な保湿に留意すること

- 発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行、外出を控えること

- 感染リスクが高まる「5つの場面」に留意すること

- 事業所の皆様には、年末年始の休暇の分散取得を奨励いただくこと

【飲食機会において、特に留意いただきたいこと】

ガイドライン推進宣言事業所ステッカー掲示店舗の利用を徹底し、

- 大人数での大声の会話・歌唱を伴う宴会・飲み会は控えること

- 宴会・飲み会の時間は、2時間を目安とすること

- 発熱等の症状がある場合は、参加を控えること

(2)大学生等の皆様へ

- 大学等における感染症拡大予防のためのガイドライン(PDF:1,440KB)等を遵守するとともに、課外活動においても、活動マニュアルを遵守すること

- 十分体調を管理し、発熱等の症状がある場合は、登校、課外活動、外出等を控えるなど慎重に対応すること

(3)高齢者等重症化リスクのある方、施設関係者等の皆様へ

- 医療機関、高齢者施設等への面会については、原則として自粛すること

- 高齢者等重症化リスクのある方は、人混みや感染多発地域への外出は極力控えること

- 高齢者等に会う際には、厳重に体調管理するとともに感染防止対策を徹底すること

4 3つの重点対策の強化

安心して飲食店を利用するために

(1)飲食店等に対するガイドライン遵守の要請

- ガイドライン推進京都会議によるステッカー掲示の徹底

- 府警本部・保健所の立入調査等の機会を活用したガイドライン遵守啓発

- 府警本部が実施する社交飲食店等への管理者講習の機会を活用したガイドライン遵守啓発(約1,000店舗)

- 対策チームによるクラスター発生店舗、感染防止対策不備店舗等へのガイドライン徹底指導

(2)接触確認アプリ等の普及推進

- 「こことろ」等接触確認アプリの利用者、登録店舗等の一層の拡大と感染者との接触が確認された利用者に対するPCR検査の徹底

大学・中高生が安心して学生生活を送るために

(1)大学における感染防止対策の継続・強化

- 大学内でのオンライン受講環境の整備や学生寮の相部屋解消等、学内の感染拡大防止対策の支援

- 啓発動画・メール等による大学生活における感染防止対策の注意喚起の実施

(2)中学校、高校における感染防止対策

- 有識者メッセージ動画による中高生への新しい生活様式等の啓発

- 部活動や集団活動、さらに授業後や昼食時、部活動後など気の緩みやすい場面でのマスク着用徹底など、改めて注意喚起

(3)大学保健センター等と連携した感染防止対策

- 医療機関・施設等で実習する大学生等を対象としたPCR検査支援

- 大学保健センター等が実施するPCR検査支援

- 感染状況等の迅速な情報共有

重症化リスクのある方の感染拡大を防ぐために

(1)高齢者施設等の感染予防・感染拡大防止対策

- 医療機関や社会福祉施設等での集団発生時には、専門医等からなる施設内感染専門サポートチームを速やかに派遣し、感染拡大防止対策を徹底

- 食事介助、防護服の着脱等動画による職員研修及びチェックリストによる点検の実施

- 介護施設等での患者発生時に、市及び老人福祉施設協議会等との協定に基づき応援職員を派遣

(2)高齢者施設等におけるPCR検査の実施

- 感染者が多数発生した地域等に立地する医療機関や高齢者施設等に勤務する職員、入院・入所者等を対象としたPCR検査の実施

5 医療相談検査体制の充実・強化

インフルエンザの流行期に備え、医療相談検査体制の更なる充実・強化を図る

(1)相談体制

身近な医療機関で、発熱等の相談・受診・検査ができる体制を整備するとともに、休日・夜間やかかりつけ医のいない方からの相談は、府市協調による医療相談窓口で対応

きょうと新型コロナ医療相談センター

- 11月1日から運用開始(相談件数2,675件(11月17日現在))

- 年末年始も24時間体制で相談受付

- 多言語(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語)での同時通訳対応、京都府国際センター等と連携した相談体制の強化

(2)受診・検査体制

発熱等の症状のある方が、相談・受診・検査ができる医療機関を拡充

PCR検査が可能な医療機関等(現時点)

| 診療所・病院 | 575箇所 |

| 接触者外来 | 57箇所 |

| 京都検査センター | 4箇所 |

新型コロナとインフルエンザ両方の迅速検査が可能な医療機関(現時点)

(抗原検査キットを活用)

| 診療所・病院 | 227箇所 |

| 接触者外来 | 57箇所 |

PCR検査能力 1日あたり1,450件(現時点)

(府・市、民間検査所、医療機関等による行政検査)

(3)入院、施設療養、自宅療養体制

感染者の円滑な入院・療養の受入や重症者に適確に対応するため、入院医療コントロールセンターにおいて効率的な運用を図るとともに、医療提供体制を充実

感染者の受入可能な医療機関等(現時点)

| 入院病床 | 650床(うち重症86床) |

| 宿泊療養施設 | 338室 |

自宅療養者等フォローアップチームの設置

自宅療養者等に対するフォローアップチームにより、感染者の療養状況の把握と情報の一元管理を実施し、感染者が安心して療養できる体制を構築

6 イベント開催時の感染拡大防止

(1)イベント開催制限

必要な感染防止策が担保される場合には、国の示した目安等を踏まえ、12月以降、当面来年2月末までの規模要件等を以下の取扱とする

(詳細は別紙(PDF:2,599KB))

| 時期 | 12月1日から当面来年2月末まで | |

|---|---|---|

| 収容率 |

大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの

|

100%以内 (席がない場合は適切な間隔) |

|

大声での歓声・声援等が想定されるもの

|

50%以内(注2) (席がない場合は十分な間隔) |

|

| 人数上限 |

(1)収容人数10,000人超:50%以内 (2)収容人数10,000人以下:5,000人 (注)収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要) |

|

(注1)イベント中の発声がない場合に限り、イベント中の食事を伴う場合についても、「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱うことを可とする。

(注2)異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る。)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、収容率は50%を超えることがある。

(2)催物の開催に関する留意事項

イベント主催者等は、別紙(PDF:2,599KB)に基づき適切な感染防止策を実施すること

(3)府への事前相談

全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること

(7月10日より京都府HP開設)

お問い合わせ

危機管理監付

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-5659

ファックス:075-414-4477

corona@pref.kyoto.lg.jp