ここから本文です。

株式会社ビークル(京都企業紹介)Beacle Co., Ltd.

知恵の経営、元気印、経営革新、チャレンジ・バイの各認定等を受けた府内中小企業を紹介するページです。

新型コロナウイルス感染症向けワクチン、抗原・抗体検査キットの開発 Development of vaccines and antigen/antibody test kits for the new coronavirus infection

(令和3年6月11日更新、令和3年2月16日掲載、ものづくり振興課 足利・小高)

参考:免疫について

株式会社ビークル(京都市左京区)の郷代表取締役社長様にお話をおうかがいしました。

100個のタンパク質を提示できるウイルス用粒子 Virus particles capable of displaying 100 proteins

--今回は、「技術結集事業」での取組について、改めてお伺いします。I would like to ask you again.

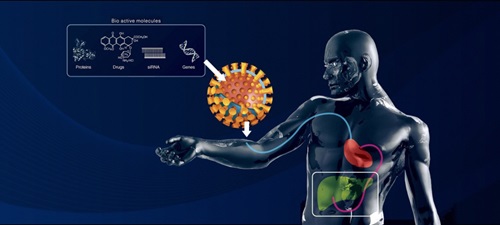

郷)当社はB型肝炎ワクチンの開発等を行っていますが、コア技術は、ウイルス様粒子(VLP構造)であるナノサイズの小さな中空カプセルの表面に、100個ものタンパク質を接合させられることです。Our company is developing a hepatitis B vaccine, and our core technology is the ability to attach as many as 100 proteins to the surface of small nano-sized hollow capsules, which are virus-like particles (VLP structure).

--そうでしたね。I see.

郷)そして、今回の新型コロナウイルス(Covid-19)についてですが、エンベロープの内側にはRNAと結合した「Nタンパク質」、エンベロープの外側にはスパイク構造を形成する「Sタンパク質」と言われるものが、それぞれ存在します。Regarding the new coronavirus (Covid-19), there is something called "N protein" that binds to RNA on the inside of the envelope, and "S protein" that forms a spike structure on the outside of the envelope. Each exists.

Nタンパク質製造-- 抗体検査・抗原検査 N protein production--antibody test/antigen test

--そうなのですね。Huum.

郷)Nタンパク質は、本ウイルスで最も多く発言するタンパク質で、感染すると大量に放出されます。同時にそれに対抗する抗体も大量に産出されます。そこで、数種類のNタンパク質の製造法を開発するとともに、プレートに乗せた「Nタンパク質(抗原)」に「抗体」を反応させ、そこに標識として「独自の検出試薬」を添加させる、サンドイッチ法による抗体検出ELISAを開発しました。変異型ウイルスのNタンパク質も今後製造していきたいと考えています。The N protein is the most abundant protein in this virus and is released in large amounts upon infection. At the same time, large amounts of antibodies are produced to counteract it. Therefore, we developed a method for producing several types of N protein, and used a sandwich method in which an antibody was reacted with the N protein (antigen) placed on a plate, and a unique detection reagent was added as a label. We have developed an antibody detection ELISA. We would also like to manufacture the N protein of the mutant virus in the future.

--なるほど。I see.

郷)また、逆に、「抗体」を作製しプレートに乗せ、「Nタンパク質(抗原)」を反応させ、標識となる「2次抗体」を添加させる、サンドイッチ法による抗原検出ELISAの開発も進めます。Conversely, we will also proceed with the development of an antigen detection ELISA using the sandwich method, in which an ``antibody'' is prepared, placed on a plate, reacted with ``N protein (antigen),'' and then a ``secondary antibody'' is added as a label.

--いいですね。It's good.

郷)タンパク質による既存の抗体検査、抗原検査は、イムノクロマト法による簡易検査キットなど迅速なものはありますが、感度が低いという課題がありますので、いずれも、高感度の検査ができるよう、阻害要因を影響を減らすための応用研究を進めているところです。Existing protein-based antibody tests and antigen tests are rapid, such as simple test kits using immunochromatography, but they have the problem of low sensitivity, so in order to perform highly sensitive tests, it is necessary to reduce the influence of inhibiting factors. We are currently conducting applied research to reduce this.

Sタンパク質製造-- 少副作用サブワクチンのダイレクト製造、中和抗体測定、変異型対応 S protein production--Direct production of sub-vaccines with few side effects, neutralizing antibody measurement, response to mutant types

--楽しみですね。I'm looking forward to it.

郷)技術結集事業で開始したもう1つの取組は、酵母等を産生細胞としてSタンパク質の発現・精製法の開発、製造です。これにより、現在のワクチン開発のほとんどは、RNAからスパイクタンパク質(Sタンパク質)を形成するものですが、当社は、Sタンパク質をダイレクトにエンベロープに形成することができますので、副作用もより少ないと考えられますから、将来的には副作用を懸念する方向けのサブワクチンとして期待しています。Another initiative initiated by the Technology Integration Project is the development and production of a method for expressing and purifying S protein using yeast and other production cells. Most of the current vaccine development involves forming the spike protein (S protein) from RNA, but our company is able to form the S protein directly into the envelope, which we believe will cause fewer side effects. Therefore, we hope that it will be used as a sub-vaccine in the future for people who are concerned about side effects.

--いいですね。It's good.

郷)まず当面は、中和抗体検出系の構築を目指しています。ワクチン投与後産出された抗体が、ウイルス(の受容体結合部位)が宿主に結合するのを阻害する「中和抗体」としての効果の発揮を測定することを目的とします。Sタンパク質は1,200個以上のアミノ酸からなる巨大なたんぱく質であり、受容体結合部位周辺部も200以上のアミノ酸からなるため、抗体にも様々なバリエーションがあり、中和抗体としての効果も様々なのです。First, we are aiming to construct a neutralizing antibody detection system. The objective is to measure the effectiveness of antibodies produced after vaccination as "neutralizing antibodies" that inhibit the binding of the virus (its receptor binding site) to the host. S protein is a huge protein consisting of more than 1,200 amino acids, and the area around the receptor binding site also consists of more than 200 amino acids, so there are many variations of antibodies, and their effectiveness as neutralizing antibodies also varies.

--なるほど。I see.

郷)感染力の強い変異型ウイルスには、受容体結合部位周辺に共通の変異があり、それに対応する製造も検討したいと思っています。Mutant viruses that are highly infectious have common mutations around the receptor binding site, and we would like to consider manufacturing methods that accommodate these mutations.

大変楽しみですね!

バイオナノカプセルを用いた高感度抗体センサー、B型肝炎ワクチンの開発 Development of highly sensitive antibody sensor and hepatitis B vaccine using bio-nanocapsules

(掲載日:平成30年7月11日、聞き手・文:ものづくり振興課 足利)

株式会社ビークル(京都市左京区)の郷代表取締役社長様にお話をおうかがいしました。

オンリーワンの高性能バイオナノカプセル One-of-a-kind high-performance bio-nanocapsule

-まずは御社の概要を教えてください。First of all, please give us an overview of your company.

郷)かつて大手製薬メーカーで医薬品開発をしておりまして、2002年に独立創業し、現在私のほか研究員5名、事務員2名体制で、バイオナノカプセル技術をコアに、抗体センサー開発、B型肝炎ワクチン開発等を進めています。I used to work in drug development for a major pharmaceutical manufacturer, but in 2002 I founded my own company.Currently, we have five researchers and two office workers in addition to myself, and we are focusing on bio-nanocapsule technology, developing antibody sensors, and developing hepatitis B vaccines. We are proceeding with development.

-バイオナノカプセルとは?What is Bionanocapsule?

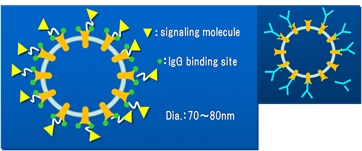

郷)文字通りナノサイズの中空カプセルです。中はDNAなどを含まない中空で、細胞やウイルスなどと同じく脂質二重膜の粒子に、表面抗原(抗原を認識するセンサー)が110個刺さっているものです。It is literally a nano-sized hollow capsule. The inside is hollow and contains no DNA, and like cells and viruses, it has a lipid bilayer membrane with 110 surface antigens (sensors that recognize antigens) stuck to it.

-その表面抗原は、糖鎖とはまた違うのですね?!The surface antigen is different from sugar chains, right? !

郷)はい。タンパク質でして、まず、くねくね折り返す形で、3回膜を貫通している形をしています。この成分について、Sタンパク質というもの、Mタンパク質というもの、ここまでは他でも作られているのですが、当社ではさらにLタンパク質というものを世界で唯一、表面抗原のフレーズ部分(抗原と接合する部分)に用いており、このことにより、抗原との結合力が高いバイオナノカプセルを作り上げました。yes. It is a protein, and first of all, it has the shape of a winding fold, penetrating the membrane three times. Regarding this component, the S protein and the M protein are produced by other companies, but we are the only company in the world that has the L protein, which is the phrase part of the surface antigen (the part that joins with the antigen). ), and through this we created bio-nanocapsules with high binding strength to antigens.

-すごいのですね。どうやって製造するのですか?That's amazing. How do you manufacture it?

郷)酵母の中で、脂質二重膜、タンパク質併せて作ります。当社独自のノウハウがありまして、普通は酵母が有する酵素の作用で、膜が切れるのですが、そうならないような工夫ですとか、ある遺伝子を加えることで発現量をアップするといったことをしています。It is produced in yeast together with a lipid bilayer membrane and proteins. We have our own unique know-how, and normally yeast enzymes cause the membrane to tear, but we have devised ways to prevent this from happening, and we have added certain genes to increase the expression level.

-カプセルには多様なラインナップがあるそうですね。It seems that there is a diverse lineup of capsules.

郷)はい。例えば、DDSについても大学の研究支援で依頼がありますね。yes. For example, we receive requests for DDS to support university research.

-DDS?!

郷)ドラッグデリバリーシステム、すなわち、薬物送達システムのことです。薬を口から飲んだ時、実際に幹部までたどり着いて効き目を発揮するのは、飲んだ量のごくわずかですし、必要ない部位で副作用を引き起こすこともありますから、薬の効用を高め、副作用を抑制するために、病変部位に集中的に薬を到達させ、放出する技術のことです。当社では、薬物を封入したリポソームとバイオナノカプセルを結合させる、あるいは、バイオナノカプセル自身に薬物を封入するといった手法によるDDSを開発しました。Drug delivery system. When you take a medicine orally, only a small amount of the dose actually reaches the executive branch and exerts its effects, and it can also cause side effects in areas where it is not needed, so it is important to increase the effectiveness of the medicine and reduce side effects. This is a technology that concentrates the delivery of drugs to the affected area and releases them in order to suppress the disease. At our company, we have developed DDS by combining drug-encapsulated liposomes with bio-nanocapsules, or by encapsulating drugs into bio-nanocapsules themselves.

高感度抗体センサー High sensitivity antibody sensor

-そうなのですね。Huum.

郷)そして、今特に取り組んでいるものが「抗体センサー」です。さきほど、Lタンパク質を表面抗原のフレーズ部分に用いて、抗原との結合力が高いバイオナノカプセルを作り上げたと申しましたが、より詳しく申せば、110個のフレーズ部分が抗体とよく結合し、その結果、110個もの抗体を備えたバイオナノカプセルとなり、抗原との結合力が高まるということです。フレーズ部分はY字型をした抗体のFC部分、すなわち、Y字の下半分の軸部分と結合しやすく、結果として、すなわちY字の上半分である、抗体のセンサー部分(Fab部分)が外を向く形となり、センサーが220個(110対)くっついた粒子となるというわけです。What we are currently working on in particular is ``antibody sensors.'' I mentioned earlier that we created bio-nanocapsules with high binding strength to antigens by using L protein as the phrase part of the surface antigen, but in more detail, the 110 phrase parts bind well to antibodies, and as a result, , it becomes a bio-nanocapsule with as many as 110 antibodies, which increases the binding strength with antigens. The phrase part easily binds to the FC part of the Y-shaped antibody, that is, the shaft part of the lower half of the Y, and as a result, the sensor part (Fab part) of the antibody, which is the upper half of the Y, is exposed. This results in a particle with 220 sensors (110 pairs) attached to it.

-なるほど。I see.

郷)当社では、この抗体結合型バイオナノカプセルを利用した検出技術をMulti Antibody Detection (MAD)技術、標識粒子をMAD試薬と名付けました。この試薬をウェスタンブロッティング時の2次抗体の代わりに利用すると1次抗体の種類を気にすることなく、高感度の検出か可能です。We have named the detection technology using this antibody-bound bio-nanocapsule the Multi Antibody Detection (MAD) technology, and the labeled particles the MAD reagent. When this reagent is used in place of the secondary antibody during Western blotting, highly sensitive detection is possible without worrying about the type of primary antibody.

-ウェスタンブロッティングって、電気泳動でタンパク質を分離し、抗原抗体反応を組み合わせて、特定のタンパク質を検出する手法のことですね。Western blotting is a method of separating proteins by electrophoresis and combining them with antigen-antibody reactions to detect specific proteins.

郷)はい。同じ原理により、ELISAでも高感度の検出ができます。yes. Using the same principle, ELISA can also perform highly sensitive detection.

-ELISAは、抗原抗体反応の組み合わせを利用して、酵素活性(酵素が持つ触媒能力の高さ)を吸光スペクトルの変化で捉える手法ですね。どれくらい高感度になるのですか?ELISA is a method that uses a combination of antigen-antibody reactions to measure enzyme activity (the level of catalytic ability of an enzyme) through changes in the absorption spectrum. How sensitive can it be?

郷)MADならば従来の10倍、従来のELISAと組み合わせれば100倍近くの感度になります。これによって、これまで見逃していたものを捉えることができるようになるわけです。現在、Lタンパク質の種類を精査する研究を進めているところです。With MAD, the sensitivity is 10 times that of conventional methods, and when combined with conventional ELISA, it is nearly 100 times more sensitive. This makes it possible to capture things that were previously overlooked. We are currently conducting research to closely identify the types of L protein.

B型肝炎ワクチン hepatitis B vaccine

-素晴らしい!wonderful!

郷)さらに、B型肝炎の治療ワクチン、予防ワクチンの開発も進めています。Furthermore, we are progressing with the development of therapeutic and preventive vaccines for hepatitis B.

-B型肝炎ですか。Is it hepatitis B?

郷)肝炎とは、ご承知のとおり、肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊される病態です。国内では、減ってはきているものの、感染者は150~200万人とも言われており、世界では3.5億人とも言われています。Hepatitis, as you know, is a pathological condition in which liver cells become inflamed and destroyed. Although the number of infected people is decreasing in Japan, it is said that there are 1.5 to 2 million people infected, and 350 million people worldwide.

-そうなのですね。Huum.

郷)既存のワクチンの表面抗原はSタンパク質を用いてものが多いのですが、当社は先ほどから申してますようにL抗原でありますから、様々な抗原を捉えることができますし、ABCD様々な遺伝子型にも反応できるものを見つけています。これにより、効果が高いだけでなく、早く効くといったことも可能になるものです。Many of the surface antigens of existing vaccines use the S protein, but as I mentioned earlier, our company uses the L antigen, so we can capture a variety of antigens, and we can capture various antigens of ABCD and various genotypes. I am also finding something that can respond to this. This not only makes it more effective, but also allows it to work faster.

-素晴らしいお取り組みの数々ですが、逆に課題についてはいかがでしょうか。There are many wonderful initiatives, but what do you think about the challenges?

郷)やはり、ベンチャーですから資金ですかね。特にGMP製造の体制整備費用については、ファンドも手が挙がらない分野ですね。低分子医薬品や細胞関係はともかく、タンパク質を扱うバイオ医薬品分野では、国内では大変限られ、欧州等に頼らざるを得ない状態です。これは当社というより、日本全体の課題ですね。当社自身がそういう基盤を構築するということも視野にも入れながら、引き続き、社会に必要とされるライフサイエンスの様々な技術開発を進めてまいります。After all, it's a venture, so it's about funding. In particular, the cost of setting up a GMP manufacturing system is an area where funds cannot raise their hands. Aside from small molecule drugs and cell-related products, the field of biopharmaceuticals that handle proteins is extremely limited in Japan, and we have no choice but to rely on Europe and other countries. This is not an issue for our company, but for Japan as a whole. We will continue to develop various life science technologies that are needed by society, with an eye toward building such a foundation ourselves.

今後の展開がますます楽しみです!

お問い合わせ