更新日:2025年11月7日

ここから本文です。

統計で見る京都府の文化

京都府の国宝・重要文化財

都道府県別の国宝・重要文化財指定件数

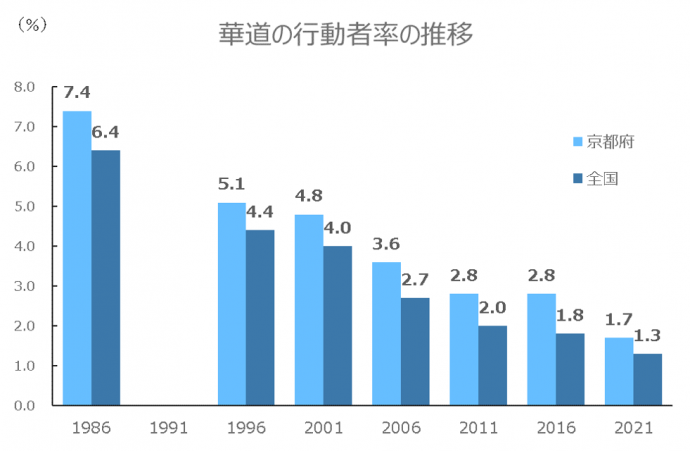

図1:都道府県別国宝・重要文化財件数

出典:国宝・重要文化財都道府県別指定件数一覧(令和7年9月1日時点)(文化庁)

国宝、重要文化財の指定件数を都道府県別に件数が多い順に見てみると、京都府の指定件数は令和7年9月1日時点で2,223件と、東京都に次いで二番目に多くなっていることが分かります。また、建造物の指定件数は308件と全国で最も多くなっていることが分かります(図1)。

近畿地方の府県で件数が多くなっていることも分かり、地域の歴史的な背景が伺えます。

市町村別の国宝・重要文化財指定件数

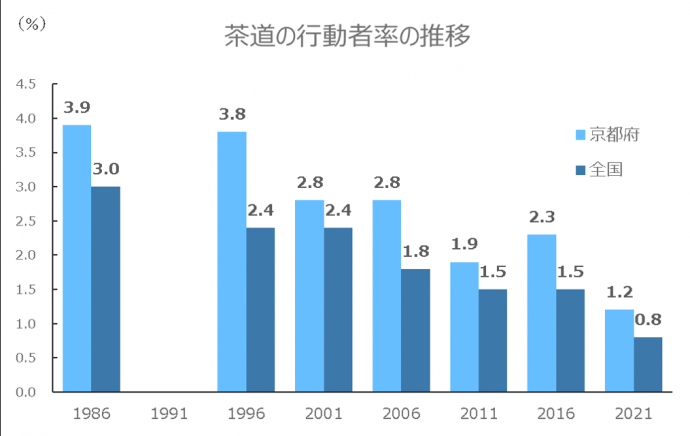

図2:市町村別国宝・重要文化財件数(京都府)

出典:令和5年京都府統計書(令和6年4月1日時点)(府企画統計課)

令和6年4月1日時点の国宝・文化財指定件数を市町村別に見ると、京都市、木津川市、宇治市の順に多くなっています。(図2)

中でも京都市は1,909件と、京都国立博物館をはじめ多くの博物館、美術館及び寺社等が立地するため、京都府全体の指定件数のうち8割以上が京都市内に所在していることが分かります。

また、京都市以外も木津川市、宇治市、八幡市などの南部地域をはじめ、府内全域にまんべんなく分布していることが分かります。

|

|

京都府民の文化活動

京都府民の文化的な活動

京都府民の文化的な活動について、総務省が実施している社会生活基本調査を中心に見てみます。

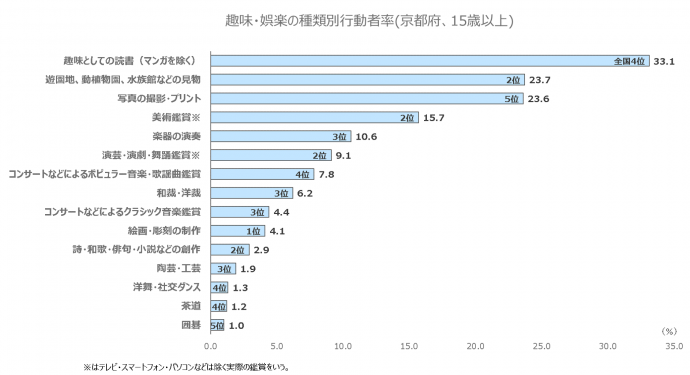

図3は2021年の15歳以上の趣味・娯楽の種類別行動者率を都道府県別に比較し、京都府の全国順位が5位以内だった種類について抜粋したグラフです。

図3:趣味・娯楽の種類別行動者率(京都府、15歳以上)

出典:令和3年社会生活基本調査(総務省)

全国1位となっているのは、「絵画・彫刻の制作」、2位となっているのは「遊園地、動植物園、水族館などの見物」、「美術鑑賞」、「演芸・演劇・舞踊鑑賞」、「詩・和歌・俳句・小説などの創作」となっており、これらの文化的な趣味・娯楽の行動者率が他の都道府県と比べて高くなっていることが分かります。(図3)

|

令和3年社会生活基本調査の美術鑑賞の行動者率(15歳以上)の算出方法の例 |

文化的な活動の行動者率の推移

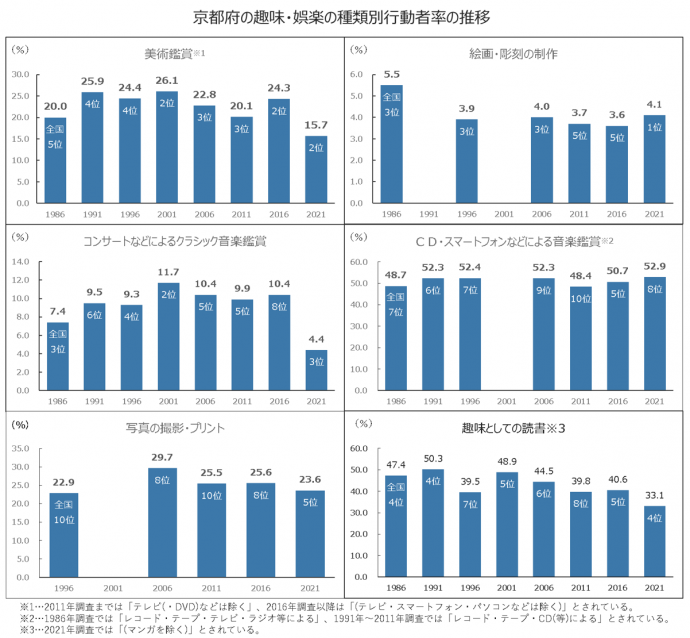

図4は社会生活基本調査における15歳以上の趣味・娯楽の種類別行動者率について昭和61年(1986年)調査から令和3年(2021年)調査まで、5年ごとに都道府県別に比較し、京都府の全国順位が常に上位だった行動を抜粋したグラフです。

(調査年によって調査項目がやや異なるため、一部の項目では5年ごとの推移になっていません。)

図4:京都府の趣味・娯楽の種類別行動者率の推移

出典:社会生活基本調査(総務省)

中でも、「美術鑑賞」、「絵画・彫刻の制作」はすべての調査で全国順位が5位以内になっているなど、他の都道府県と比べて行動者率が高くなっていることが分かります。(図4)

令和3年調査(2021年)は、行動の調査期間が2020年10月20日~2021年10月19日だったため、外出が必要になる「美術鑑賞」や「コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞」などは新型コロナウイルスによる外出自粛の影響を受けていると考えられます。

また、「趣味としての読書」は、平成28年調査(2016年)まではマンガを含めていましたが、令和3年調査から「(マンガを除く)」とされており、「マンガを読む」が新たな項目として追加されています。京都府の「マンガを読む」の行動者率は35.8%とマンガ以外の読書よりも高くなっており、都道府県別に比べると8番目に高く、マンガ文化の人気の高さも数字から伺えます。

また「趣味としての読書」は2016年は40.6%、2016年以前も約40%~50%で推移しているところ、2021年調査では33.1%と減少しており、「マンガは読むが、マンガ以外の本は読まない」方が一定数いることが推測できます。

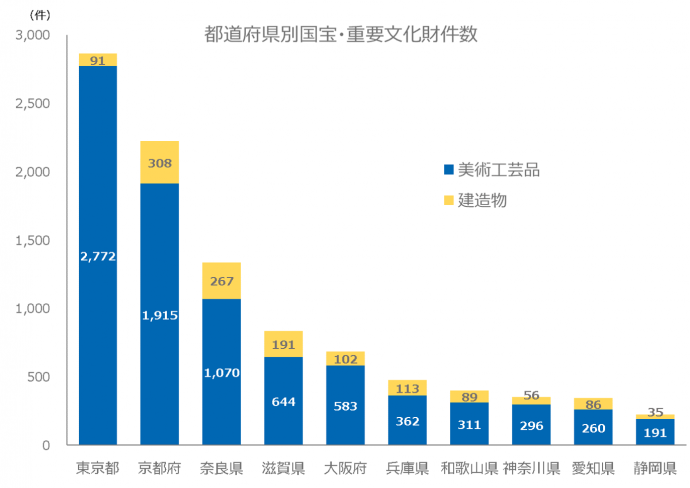

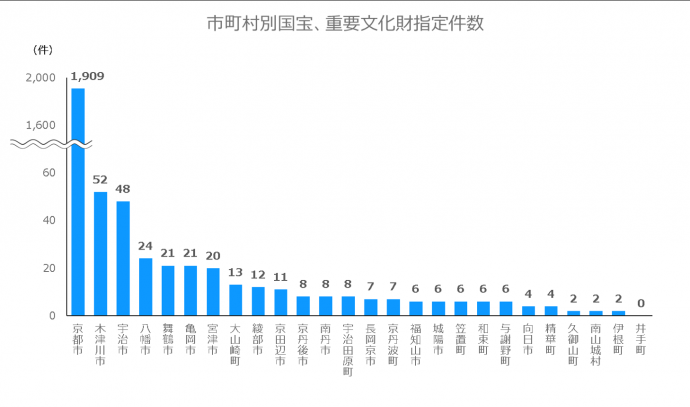

華道・茶道の行動者率の推移

図5と図6は、それぞれ15歳以上の全国と京都府の華道及び茶道の行動者率の推移を示したものです。

|

図5:華道の行動者率の推移(京都府、全国) |

図6:茶道の行動者率の推移(京都府、全国) |

出典:社会生活基本調査(総務省)

華道・茶道ともに、すべての年で京都府の行動者率が全国の行動者率を上回っていることが分かります。

また、全国、京都府ともに華道・茶道の行動者率が減少傾向で推移していることも分かります。(図5、図6)

学習・自己啓発・訓練の種類別行動者率

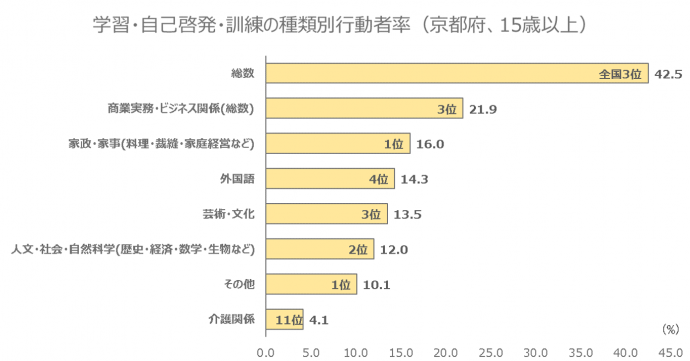

図7は、令和3年社会生活基本調査から、京都府の15歳以上の学習・自己啓発・訓練の種類別行動者率を示したものです。

図7:学習・自己啓発・訓練の種類別行動者率(京都府、15歳以上)

出典:令和3年社会生活基本調査(総務省)

「芸術・文化」が13.5%と、全国で3番目に高くなっており、趣味・娯楽以外にも学習・自己啓発・訓練としても文化的な行動が行われていることが分かります。(図7)

京都府の文化関連産業

京都府の文化について、産業面から見てみます。

社会教育、教養・技能教授業の特化係数

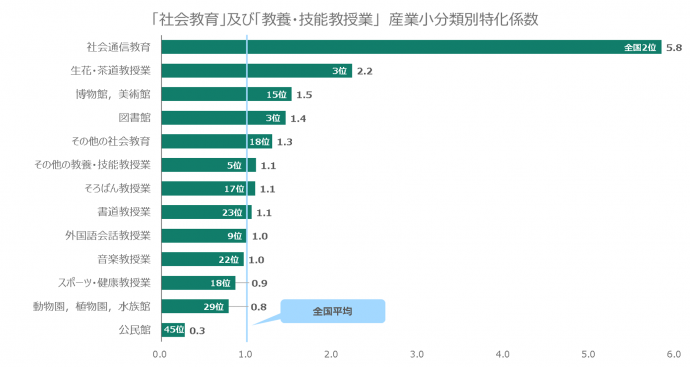

図8は令和3年経済センサス活動調査から、「社会教育」及び「教養・技能教授業」の産業について、京都府の従業者数を用いて特化係数を算出し、産業小分類別に示したものです。

図8:「社会教育」及び「教養・技能教授業」産業小分類別特化係数(京都府)

出典:令和3年経済センサス活動調査(総務省、経済産業省)を加工

特化係数は「社会通信教育」、「生花・茶道教授業」、「博物館,美術館」の順に高くなっていることが分かります。(図8)

|

京都府の全ての産業の事業所の従業者のうち、産業Aに従事する従業者の割合と、全国の全産業の事業者の従業者のうち、産業Aに従事する従業者の割合を比較すると、従業者数による地域産業の特色が見えます。

上記の計算式で計算した特化係数は、全国の平均が1となっています。 |

|

|

「生花・茶道教授業」が全国に比べて2.2倍となっていることから、京都府ではこれらの文化活動は個人や地域で行うものだけでなく、教室等を介しても盛んに行われていることが分かります。

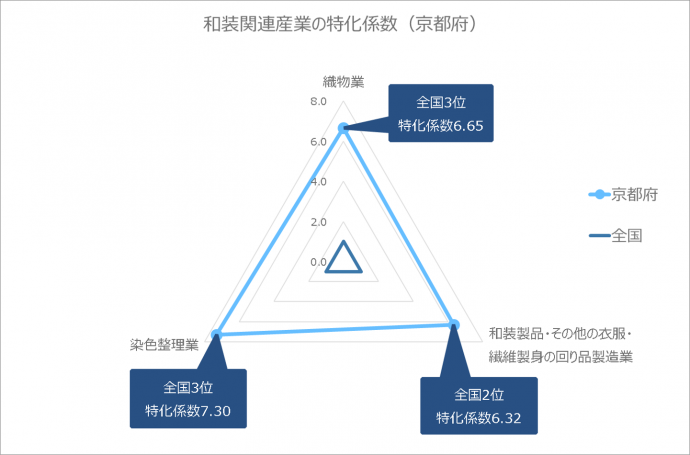

和装関連製造業の特化係数

これまで文化財や文化行動について見てみましたが、和装文化も京都の代表的な文化のひとつです。

ここでは、和装文化を支える和装関連の産業について見てみます。

図9は令和3年経済センサス活動調査から、和装関連の製造業について京都府の従業者数を用いて特化係数を算出し、産業小分類別に示したものです。

図9:和装関連製造業の産業小分類別特化係数(京都府)

出典:令和3年経済センサス活動調査(総務省、経済産業省)を加工

全国平均を1としたとき、京都府は「織物業」が6.65、「和装製品・その他衣服・繊維製身の回り品製造業」が6.32、「染色整理業」が7.30と、いずれも全国平均を大きく上回っていることが分かります。(図9)

|

|

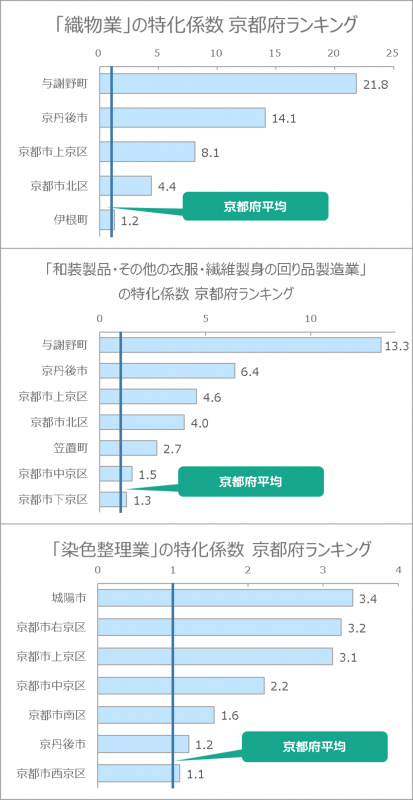

図10は、同じく和装関連の製造業について京都府の市区町村別に従業者数を用いて特化係数を算出し、産業小分類別に示したものです。

それぞれのグラフには、京都府平均である1を上回った市区町村を示しています。

図10:和装関連産業の特化係数京都府ランキング

出典:令和3年経済センサス活動調査(総務省、経済産業省)を加工

「織物業」及び「和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業」では、与謝野町、京丹後市、京都市上京区の順に高くなっており、「染色整理業」では城陽市、京都市右京区、京都市上京区の順に高くなっています。

京都府の織物といえば、府北部地域を中心とした「丹後ちりめん」、府南部地域を中心とした「西陣織」が有名ですが、この特色を表しているといえます。(図10)

お問い合わせ