更新日:2025年11月7日

ここから本文です。

統計で見る京都府の農林漁業

京都府の農業

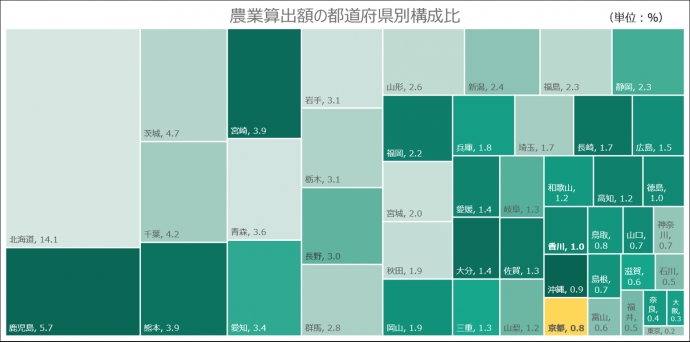

都道府県別の農業産出額

農林水産省が公表している生産農業所得統計では、都道府県別の農業産出額が推計されています。

この結果から、農業産出額の都道府県別の構成比を見てみます。

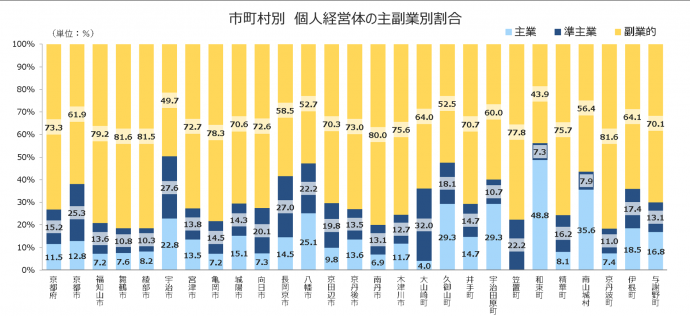

図1:農業算出額の都道府県別構成比

出典:令和5年農業生産所得統計(農林水産省)

2023年の農業産出額を見ると、全国の産出額のうち、京都府の産出額は0.8%を占め、全国で37番目となっています。(図1)

中でも、工芸農作物のうち「茶(生葉)」の産出額は全国で3番目となっており、また「荒茶」を含む「加工農産物」の産出額は全国で4番目になっているなど、農業分野でもお茶に関する生産は特徴的です。

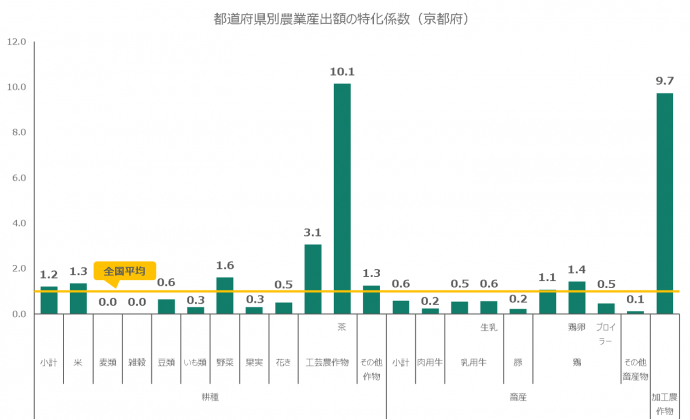

また、産出額の内訳から全国平均を1として算出された特化係数を見ると、「茶(生葉)」及び「加工農産物」の特化係数はそれぞれ10.1、9.7と全国平均と比べて約10倍になっています。(図2)

その他、耕種農業のうち「米」が1.3、「野菜」が1.6、「その他作物」が1.3と、畜産農業のうち、養鶏の「鶏卵」が1.4と全国平均を上回っています。

図2:都道府県別農業産出額の特化係数(京都府)

出典:令和5年農業生産所得統計(農林水産省)

京都府の農業産出額

2023年の農業産出額内訳

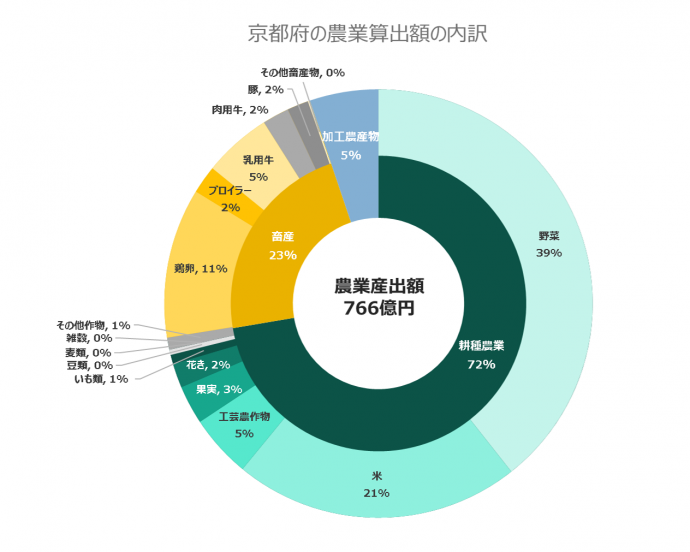

同じく農業生産所得統計の結果から、京都府の農業産出額と内訳を見てみます。

図3:京都府の農業産出額の内訳

出典:令和5年農業生産所得統計(農林水産省)

2023年の京都府の農業産出額は766億円で、その内訳は耕種農業が約72%、畜産農業が約23%、加工農産物が約5%となっています。

品目別には、野菜、米、鶏卵の順に高くなっています。(図3)

|

|

農業産出額の内訳の推移

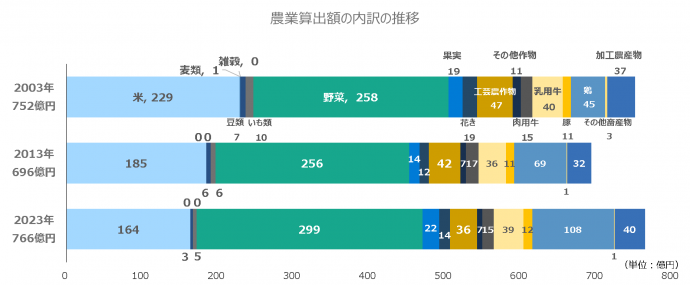

10年前、20年前の農業生産所得統計から、京都府の農業産出額の内訳の推移を見てみます。

図4:京都府の農業算出額の内訳の推移

出典:農業生産所得統計(農林水産省)

産出額は、2003年が752億円、2013年が696億円、2023年が766億円となっており、年によっては10%程度の増減があるようです。

産出額の内訳の推移を見てみると、2003年は野菜が258億円、米が229億円、工芸農作物が47億円の順に高くなっており、2013年は野菜が256億円、米が185億円、鶏が69億円の順に高くなっています。

グラフからは、この20年間で米の産出額が減少し、野菜及び鶏の産出額が増加していることが分かり、生産される品目に変化があることが見てとれます。(図4)

総農家数及び農業算出額の推移

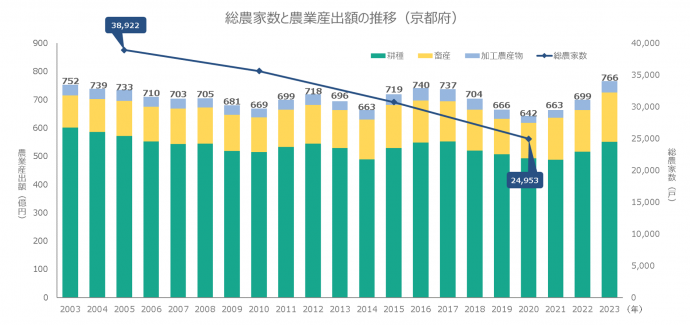

次に、農林業センサス及び農業生産所得統計から総農家数と農業産出額の推移を見てみます。

図5:総農家数と農業産出額の推移(京都府)

出典:農林業センサス、農業生産所得統計(農林水産省)

総農家数の推移を見ると、2005年には3万8,922戸のところ、2010年、2015年と調査を重ねるごとに減少し、2020年には2万4,953戸となっています。

一方で、農業産出額は2003年の752億円から2010年の669億円まで、緩やかな減少を続けていましたが、2011年以降は増加と減少の波を繰り返し、2023年には766億円と、2003年比で約2%増加しています。(図5)

2020年の総農家数が2005年比で約36%減少しているのに対し、農業算出額は年によってややばらつきがあるものの、大きくは減少していないことから、より生産性の高い品目への切り替えや、農家1戸あたりの経営規模が拡大していることが推測できます。

市町村別の総農家数

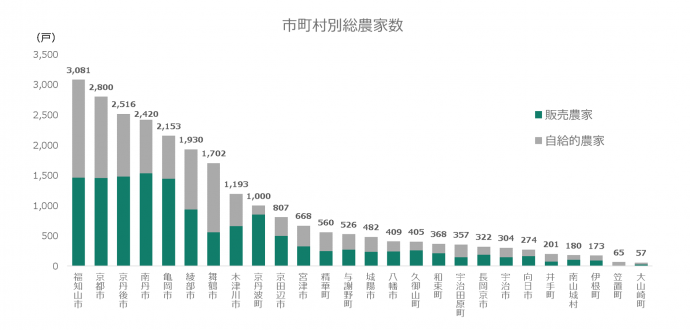

2020年農林業センサスの結果から、京都府の市町村別の農家数を見てみます。

図6:市町村別総農家数(京都府)

出典:2020年農林業センサス(農林水産省)

市町村別の農家数は、福知山市(3,081戸)、京都市(2,800戸)、京丹後市(2,516戸)の順に多くなっています。

農家数に占める販売農家の割合は、ほとんどの市町村で約40%~60%代の割合になっているところ、笠置町では約14%、舞鶴市では約33%と、自給的農家が約7割以上を占めています。一方で京丹波町では85%と、農家のうち8割以上が販売農家となっています。(図6)

農林業センサスの「農家」は次のいずれかの世帯のことをいいます。

- 調査期日現在で経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯

- 経営耕地面積が10a未満であっても、調査期日前1年間における農産物販売金額が15万円以上あった世帯

「農家」のうち、次のいずれかを満たす農家を「販売農家」といいます。

- 経営耕地面積が30a以上

- 調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家

「農家」のうち、「販売農家」以外の農家を「自給的農家」といいます。

- 経営耕地面積が30a未満かつ調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円未満

![]() a(アール):1a=100平方メートル。10aは1千平方メートルなので、例えば20m×50mの広さに、30aは3,000平方メートルで例えば50m×60mの広さに相当します。

a(アール):1a=100平方メートル。10aは1千平方メートルなので、例えば20m×50mの広さに、30aは3,000平方メートルで例えば50m×60mの広さに相当します。

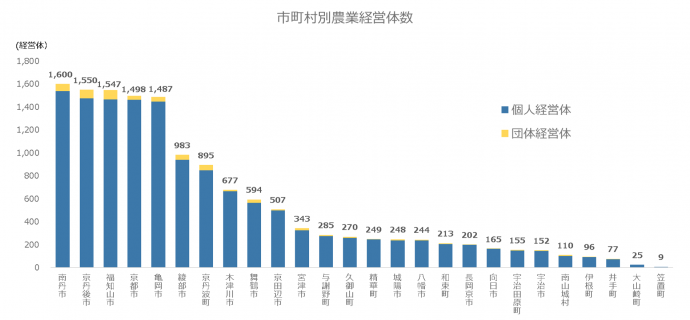

市町村別の農業経営体数

総農家数のうち、農作業の受託又は一定規模以上の農業を行う「農業経営体」の数について見てみます。

図7:市町村別農業経営体数(京都府)

出典:2020年農林業センサス(農林水産省)

市町村別の農業経営体数を見ると、南丹市(1,600経営体)、京丹後市(1,550経営体)、福知山市(1,547経営体)の順に多くなっており、総農家数とはやや異なることが分かります。(図7)

またいずれの市町村の農業経営体も、ほとんどが法人化していない個人(世帯)で農業行う「個人経営体」であることが分かります。

|

|

個人経営体の主副業別の割合

次に、個人経営体の主業・副業別の割合を市町村ごとに見てみます。

出典:2020年農林業センサス(農林水産省)

京都府全体では、主業経営体が11.5%、準主業経営体が15.2%、副業的経営体が73.3%と、副業的経営体が全体の7割以上を占めています。

市町村別では、主業経営体割合は和束町(48.8%)、南山城村(35.6%)、久御山町・宇田原町(いずれも29.3%)の順に高くなっており、南部の地域で主業割合が高いことが分かります。(図8)

また副業的割合は、舞鶴市・京丹波町(いずれも81.6%)、綾部市(81.5%)、南丹市(80.0%)の順に高くなっており、こちらは北部地域で高くなっていることが分かります。(図8)

|

定義に年齢が含まれているので、必ずしも副業的経営体が自営農業に従事した日数が60日未満である訳ではないことに注意が必要です。 |

京都府の林業

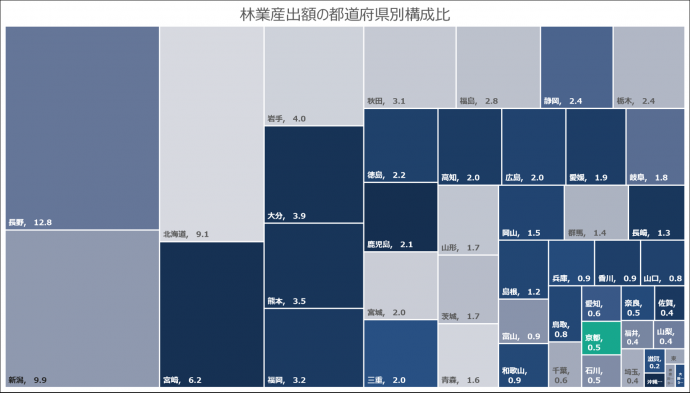

都道府県別の林業産出額

農林水産省が公表している林業産出額では、都道府県別の林業産出額が推計されています。

この結果から、林業産出額の都道府県別の構成比を見てみます。

図9:林業算出額の都道府県別構成比

出典:令和5年林業産出額(農林水産省)

2023年の林業産出額を見ると、全国の産出額のうち、京都府の産出額は0.5%を占め、全国で36番目となっています。(図9)

京都府の林業産出額

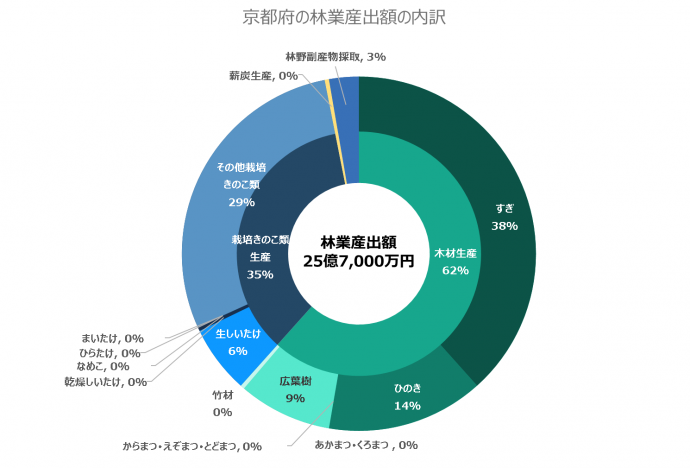

2023年の林業産出額内訳

同じく林業産出額の結果から、京都府の林業産出額と内訳を見てみます。

図10:京都府の林業産出額の内訳

出典:令和5年林業産出額(農林水産省)

2023年の京都府の林業産出額は25億7,000万円で、その内訳は木材生産が約62%、栽培きのこ類生産が約35%、薪炭生産が約0%、林野副産物採取が約3%となっています。

品目別には、すぎ、その他栽培きのこ類、ひのきの順に高くなっています。(図10)

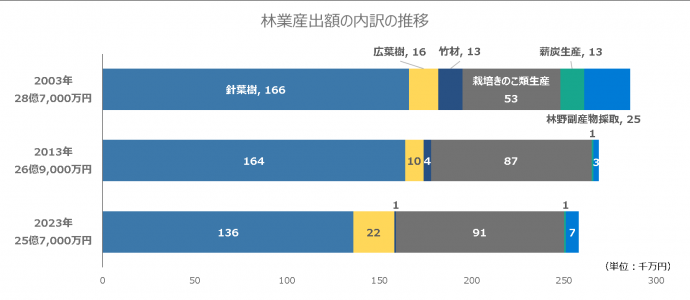

林業産出額の内訳の推移

10年前、20年前の林業産出額から、京都府の林業産出額の内訳の推移を見てみます。

図11:京都府の林業産出額の内訳の推移

出典:林業産出額(農林水産省)

産出額は、2003年が28億7,000万円、2013年が26億9,000万円、2023年が25億7,000万円となっています。

産出額の内訳の推移を見てみると、2003年は針葉樹が16億6,000万円、栽培きのこ類生産が5億3,000万円、林野副産物採取が2億5,000万円の順に高くなっていますが、2013年、2023年は針葉樹、栽培きのこ類生産、広葉樹の順に高くなっています。

グラフからは、この20年間で針葉樹、竹材の産出額が減少し、栽培きのこ類生産の産出額が増加していることが分かり、農業同様、生産される品目に変化があることが見てとれます。(図11)

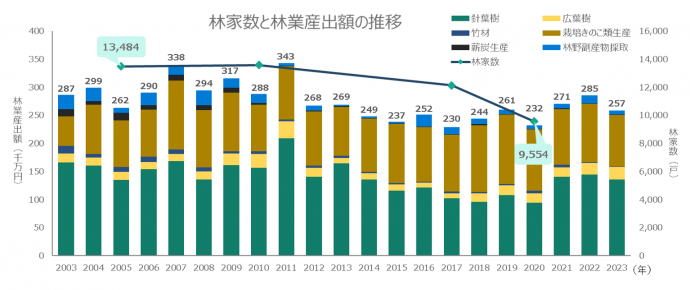

総林家数及び林業算出額の推移

次に、農林業センサス及び林業産出額から林家数と林業産出額の推移を見てみます。

図12:林家数と林業産出額の推移(京都府)

出典:農林業センサス、林業産出額(農林水産省)

林家数の推移を見ると、2005年は1万3,484戸で、2010年は2005年から微増したものの、2015年には減少に転じ、2020年には9,554戸となり、2005年比で約30%減少しています。

一方で、林業産出額は2003年が28億7,000万円で、増加と減少の波を繰り返し、2023年には25億7,000万円と、2003年比で約10%減少しています。(図12)

こちらも農業と同様、主体数が減少傾向にあるものの、産出額は主体数ほどは大きく減少していないことが分かります。

|

|

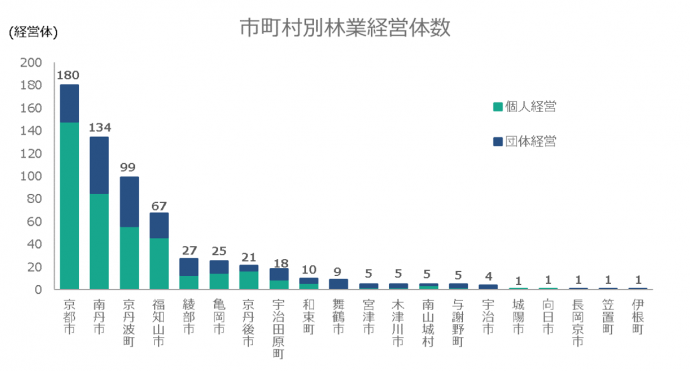

市町村別の林業経営体数

2020年農林業センサスから、林家のうち一定規模以上の林業を行う林業経営体について市町村別に見てみます。

図13:市町村別林業経営体数(京都府)

出典:2020年農林業センサス(農林水産省)

林業経営体は、京都市、南丹市、京丹波町の順に多くなっています。

また、農業経営体に比べ、団体経営の割合が高くなっていることが分かります。(図13)

|

|

京都府の漁業

京都府北部は日本海に面しており、北部の市町では漁業に従事される方も多くいらっしゃいます。

漁業は海面で行う海面漁業(養殖業含む)と河川や湖沼などの内水面で行う内水面漁業(養殖業含む)がありますが、ここでは主に海面漁業について記載しています。

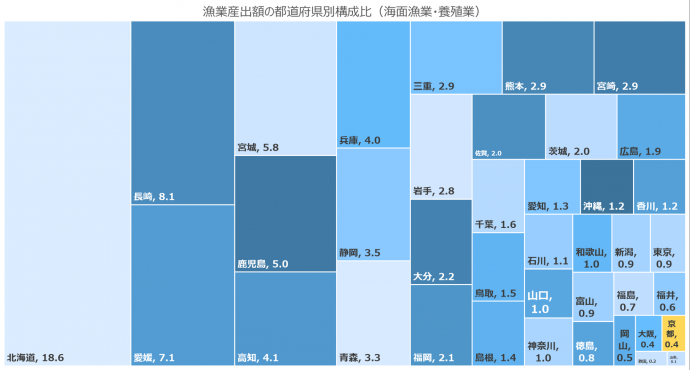

都道府県別の漁業産出額

農林水産省が公表している漁業産出額では、大海区都道府県別の海面漁業・海面養殖業の漁業産出額が推計されています。

この結果から、漁業産出額の都道府県別の構成比を見てみます。

図14:漁業算出額の都道府県別構成比

出典:令和5年漁業産出額(農林水産省)

2023年の漁業産出額を見ると、全国の産出額のうち、京都府の産出額は0.4%を占め、全国で37番目となっています。(図14)

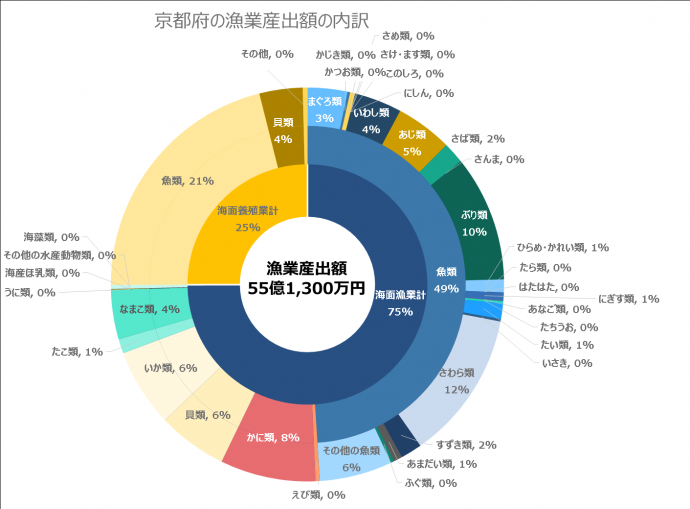

京都府の漁業産出額

2023年の漁業産出額内訳

同じく漁業産出額の結果から、京都府の海面漁業及び海面養殖業の産出額と主要魚種別の内訳を見てみます。

図15:京都府の漁業産出額の内訳

出典:令和5年漁業産出額(農林水産省)

2023年の京都府の漁業産出額は55億1,300万円です。

業種別は海面漁業が75%で、このうち魚類(49%)、かに類(8%)、いか類(6%)の順に高くなっています。一方海面養殖業が25%で、このうち魚類が21%、貝類が4%となっています。(図15)

魚種別には、さわら類、ぶり類、ずわいがにの順に高くなっています。

漁業産出額の内訳の推移

10年前、20年前の漁業産出額から、京都府の漁業産出額の内訳の推移を見てみます。

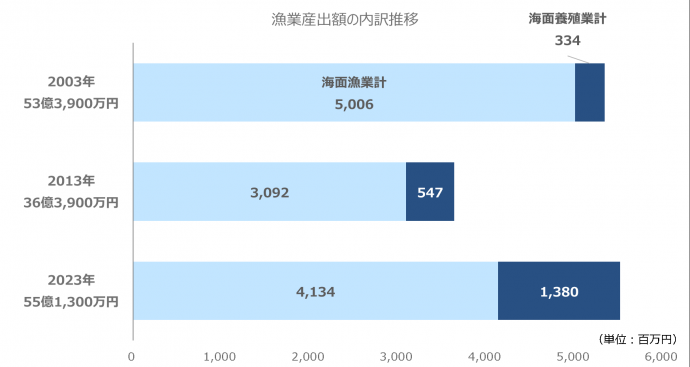

図16:京都府の漁業産出額の内訳の推移

出典:漁業産出額(農林水産省)

産出額は、2003年が53億3,900万円、2013年が36億3,900万円、2023年が55億1,300万円となっています。

産出額の内訳の推移を見てみると、2003年は海面漁業が50億600万円、海面養殖業が3億3,400万円となっており、2013年、2023年と年を追うごとに海面養殖業の産出額の割合が大きくなっていることが分かります。(図16)

こちらも、農業、林業と同様に産出内容に変化があるようです。

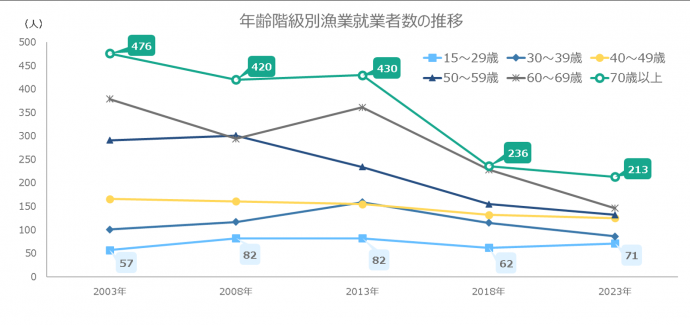

漁業就業者数及び漁業算出額の推移

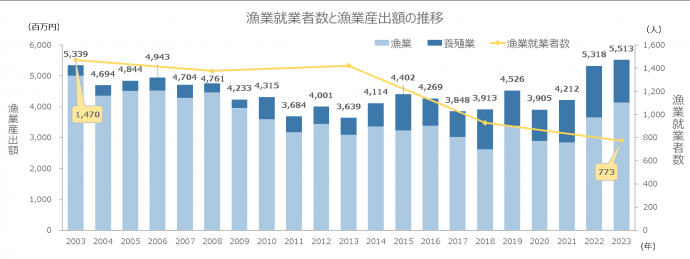

次に、漁業センサス及び漁業産出額から漁業就業者数と漁業産出額の推移を見てみます。

図17:漁業就業者数と漁業産出額の推移(京都府)

出典:漁業センサス、漁業産出額(農林水産省)

漁業就業者の推移を見ると、2003年は1,470人で、2013年まではほぼ横ばいで推移していましたが、2018年に大きく減少し、2023年には773人となっており、2003年比で約47%減少しています。

一方で、漁業産出額は2003年が53億3,900万円で、年によって多少のばらつきがあるものの、2010年頃から海面養殖業の産出額が増え始め、2023年には55億1,300万円と、2003年比で約3%増加しています。(図17)

|

|

こちらも農業、林業と同様、主体数が減少傾向にあるものの、産出額は主体数ほど減少していないことが分かります。

漁業就業者数の推移を年齢別に見てみると、50歳以上の年齢では減少傾向にある一方で、40歳代以下の年齢ではほぼ横ばいとなっています。また2023年の20歳代以下の就業者数は、2003年から約25%増加しており、20年間に漁業就業者の年齢構成に大きな変化があることが分かります。(図18)

市町村別の漁業経営体数

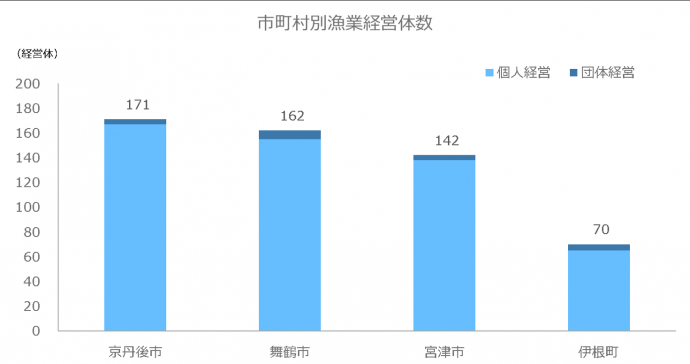

2023年漁業センサスから、漁業経営体について市町村別に見てみます。

図19:市町村別漁業経営体数(京都府)

出典:2023年漁業センサス(農林水産省)

漁業経営体は、京丹後市、舞鶴市、宮津市、伊根町の順に多くなっています。

なお与謝野町は調査客体である経営体が調査期日(2023年11月1日)に存在しなかったため、調査対象には含まれていません。

また、農業経営体、林業経営体に比べ、個人経営の割合が高くなっていることが分かります。(図19)

|

|

お問い合わせ