ここから本文です。

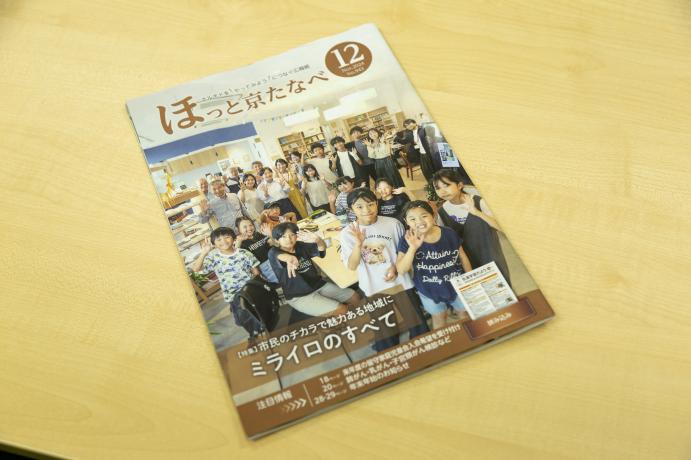

京田辺市ミライロで、子ども達の「宿題やっつけ隊」として活動されている浦田ヒロ子さん(京田辺市)

活動を始めたきっかけを教えてください。

同じ幼稚園に子どもを通わせている母親3人で話をしている中で、子どもたちが放課後や休日に集まって宿題や勉強をできる場所があるといいよね、という話になり、市の担当課にお尋ねしたところ、残念ながら京田辺市には子どもが自習に使えるスペースはないとのことでした。

自習スペースとしてはもちろん、気軽に集まれる子どもの居場所というものにニーズがあるということを知っていただきたいという思いもあり、まずは自分たちで作ってみようと活動を始めたのがきっかけですが、場所の確保や手続きなど、具体的な方法に悩んでいました。

ちょうどその頃、南部まちづくりセンター(ミライロ)が開設して、「まちことルーム」という市民活動をサポートする相談窓口ができたんです。

そこで、まちづくりアドバイザーの方に相談してみたところ「まずは始めてみましょう!」と言っていただいて、スタートまでに必要な手続きをその場で教えていただいたことで一気に進めることができました。さっそく来週からでも始めてみようということになり、週に1回、宿題の見守りを含めた子どもの居場所「宿題やっつけ隊」がスタートしました。

現在の活動状況について教えてください。

週に1回の子どもの居場所づくりと、南部まちづくりセンター内にある日替わりで運営者が変わるコミュニティカフェで、同じ幼稚園の仲間が運営しているカフェのお手伝いもしています。水曜日の朝からカフェのスタッフとして働き、夕方は宿題の見守りをしています。

3月末でカフェの仕事は卒業となりますが、この3年弱、カフェと子どもの居場所づくりを継続してきました。

京田辺市の子育て環境についてどう感じていますか?

京田辺は、豊かな自然がすごく身近にある環境なんです。少し足を伸ばせば生きものもいる小川が流れていたり、山などの自然がたくさん残されているところでありながら、都市部へのアクセスも良く、子育てには最高の場所だと感じています。

近くに田んぼもあって、1年を通して子どもたちと一緒に米作りをできる環境があり、実際に私の子どもも小さい頃から里山で田んぼを作る活動に参加させてもらってきました。それ以外にも、歩いてアクセスできる山もあり、コロナ禍の休校中も、子どもを連れて毎日のように近くの甘南備山に歩いて通い、電車や車に乗らずに自然と触れ合える環境の有り難みを実感しました。

子どもたちが自然の中で、のびのびと育つことができる環境でありながらとても便利だというところでも、京田辺市は本当に良い場所だと感じています。

私たちが居場所づくりをしている施設は2022年にできたばかりで、小さな子どもから小中学生、高校生、大学生、大人の方まで、幅広い年齢層の方に利用されています。

特に平日、午後3時頃から5時頃は小学生が宿題をしに集まり、その後は中学生・高校生が自習に使ったりしています。夜10時まで開いているので、大人の方もテレワークや勉強に利用したりしていますね。

子どもたちは、ここで宿題をして、終わったらゲームをしたり、お菓子を食べたり、おしゃべりをして過ごしています。基本的に過ごし方は自由で、決まりはほとんどありません。

何かあれば、気付いた人が注意するように自然となっていて、基本的にそれぞれが自己責任で行動するということが大切にされています。

靴を脱いでくつろげるスペースがあり、子どもたちはそこで寝転がったり、ゲームをしたり、お菓子パーティーを開いたりもしています。勉強に集中したい子がいる時は、周りの子に「集中したい子がいるので少し静かにしてもらっていいかな」と声をかけたりすることもありますが、基本的には子どもたちの自主性に任せ、自分で考えてもらう機会をできる限り奪わないように心がけています。

利用者についても、最初は少なかったのですが、徐々に口コミで広がり、今では多くの子どもたちが訪れるようになりました。

時には、子ども同士の小さないざこざもあったりしますが、それも含めて、子どもたちの成長に繋がっていると感じています。

子どもたちにとって、親や先生以外の大人と関わることはとても重要だと感じていて、例えば、毎週会っていると、「今日は元気ないな」と気付けるんです。「元気?何かあった?」と聞くと、抱えている思いを話してくれることもあります。身近に話を聴いてくれる大人がいるってとても大切なことだと思うんです。

今の子どもたちって、学校でも習い事でも塾でも家でも、本当によく頑張っています。でも、自分も我が子にはそうですが、親は子どもへの愛情からどうしても「もっと頑張れ」って思ってしまって、「これ以上頑張らなくていいよ」とか「勉強はほどほどでいいよ」なんて言えませんよね(笑)

ただ、私たちは、「今のままでいいよ」って、「十分やってるよ」って、「今日もこれだけ頑張ったね、偉いね」ってどれだけでも褒めてあげると言うか、肯定してあげられるんですよね。

学校がしんどくても、ここに仲間がいる、ここでは話ができる、自分が出せるとか、そんな居場所がある、サードプレイスを持っているっていうことが大事なのだと思います。

親や先生以外の第三者の大人といかに繋がりが持てるか、そこでいかに色んなことを話せるかということが、子どもたちの人生において重要だと強く感じています。ここには面白い大人がいっぱいいるので、私たちだけじゃなく色々な人が出入りしているこの場所で、様々な化学反応が起きていて、それを3年近く見てきて、とても面白いなと感じているところなんです。

活動に際して、行政等の支援で役立ったことをお聞かせください。

京都府地域交響プロジェクト交付金を使わせていただいていて、私たちが活動していく上でとても助かってます。今2年目を申請させていただいているのですが、おかげさまでとても活動がしやすくなりました。

この交付金を活用して行っている事業としては、「宿題やっつけ隊」という子どものサードプレイス事業になります。学習支援、宿題の見守り、子どもの居場所づくりというところで活動をしています。

活動して感じた、活動前の想像と違ったところ(ギャップ)をお聞かせください。

当初想像していたよりもはるかに多くの子どもたちが活動に参加してくれるようになりました。また、当初は自分たち3人だけの活動でしたが、今では多くの方がサポートしてくれるようになりました。夏休みなどの長期休暇中は、同志社大学のボランティアサークルの方々も積極的に参加してくれて、子どもたちにとても良い影響を与えています。

大学生の方々にとっても、子どもたちと触れ合うことで、子どもへの接し方や教え方も学べますし、また子どもたちも、大学生のお兄さんお姉さんと接することで大学への興味や勉学への意欲を高めることができているように感じています。バレンタインデーには、子どもたちが手作りチョコレートを持ってきて大学生のお兄さんに渡している微笑ましい姿も見られ、地域の方々との温かい交流が生まれていることを肌で感じています。

京田辺市はどのような方が住みやすい街だと思いますか?

京田辺市は、子育ての面でも、教育の面でも、自然の面でも、ちょうど良いバランスの取れた場所だと思います。

京都駅へは、急行に乗れば25分ほどで行けますし、加えて、大阪や奈良へのアクセスも良く、とにかくとても便利です。私は神社仏閣が好きなので、色々なところに電車ですぐに行けるのも嬉しいポイントです。

子どもにとっては、親が選んで住む場所が故郷になりますよね。だから私の子どもたちは、私たち夫婦の出身地の熊本が故郷ではなくて、京田辺市が故郷になります。そう思った時に、子どもたちが将来子育てする時に、また戻ってきたいって思ってもらえるような場所であって欲しいな、少しでも子育てしやすい京田辺になるようお手伝いできたらいいなと、そんな思いで活動しています。

京田辺市は子育てするにも、教育を受けるにも、自然と触れ合うにも、ちょうど良いバランスのまちだと思います。田舎暮らしにも憧れるのですが、子どもが高校生になるとやっぱり通学が便利なことはとても重要だと実感しました。子どもにとって通学は毎日のことなので、そういう面でも、交通のアクセスが良い、駅が近いっていうことも有難くて、京田辺は本当に暮らしやすい場所だと思います。

お問い合わせ